这些老干部,胆子也太大了

来源:倍可亲(backchina.com)最近看了几部剧都烂尾,不知道是编剧问题还是,其他不可说原因。

再比如按了很久,最近才流媒体的《平原上的火焰》,只能说稀碎,怪不得票房很差。

于是有了今日感慨,在一个上班的周末,希望大家看得畅快。

01

1998年3月,中影举行看片会,各地影院经理到场。片子194分钟,中途竟然没有一个人离场。看完后,经理们排队上厕所,纷纷发表感言,说这是近年来看过的最爽的洋片。大家对高票房的期待,瞬间有了底气。

更有底气的事,还在后面。3月9号,一位热爱文艺的老人,突然说了这样一段话:“我们不要以为资本主义就没有思想交流的东西。最近要上演一部叫《铁达尼号》的电影,过去叫《冰海沉船》。这部片子把金钱与爱情的关系,贫与富的关系,在危难当中每一种人的表现描绘得淋漓尽致……”

省略号后面的内容,我这里就不方便打出来了。

这段讲话被刊登在《羊城晚报》上。

广东电影公司宣传科的同志,嗅觉很敏锐,意识到可以借力,赶紧传真各单位,给《泰坦尼克号》造势。

因为老人一番话,杰克和肉丝的爱情故事,成了当年最大的话题。电影摘下11项奥斯卡奖后,4月1号,全国公映。各地观众都看疯了。

有的影院,甚至为抢拷贝大打出手。

“一个令人印象深刻的镜头”

最终,《泰坦尼克号》在1998年收获了3.6亿的票房。

这还是由于上面发文,说差不多行了,别再放了。不然就破4亿去了。这个数据,占了当年总票房的五分之一。直到11年后,《变形金刚2》才给打破。

回忆此事,广东电影公司的宣发同志说:

“那份报道引起很多地方领导的重视,当初政府机关包场占了相当比例。”

所以你看,这3.6亿票房,老人一番话,不知道起了多大的力量。

在过去的岁月里,这种事并不少。平日里,广大人民群众不大能听见、看见的文艺作品,就因为某些老干部的一句话,一次历史性绿灯,突然就见光了。

当然,摁下绿灯后,每个老干部的结局,也不大一样。

并不是每个人,都能从容退场。

02

那时候,敢摁绿灯的老干部,都很有勇气。众所周知,在所有绿灯中,王昆摁的那一个,最有名。

很多人都是那句话,要不是王昆让崔健上台唱了《一无所有》,中国摇滚还在马克西姆餐厅自娱自乐呢。

毕竟,那时候,“摇滚”二字,基本等同于流氓。

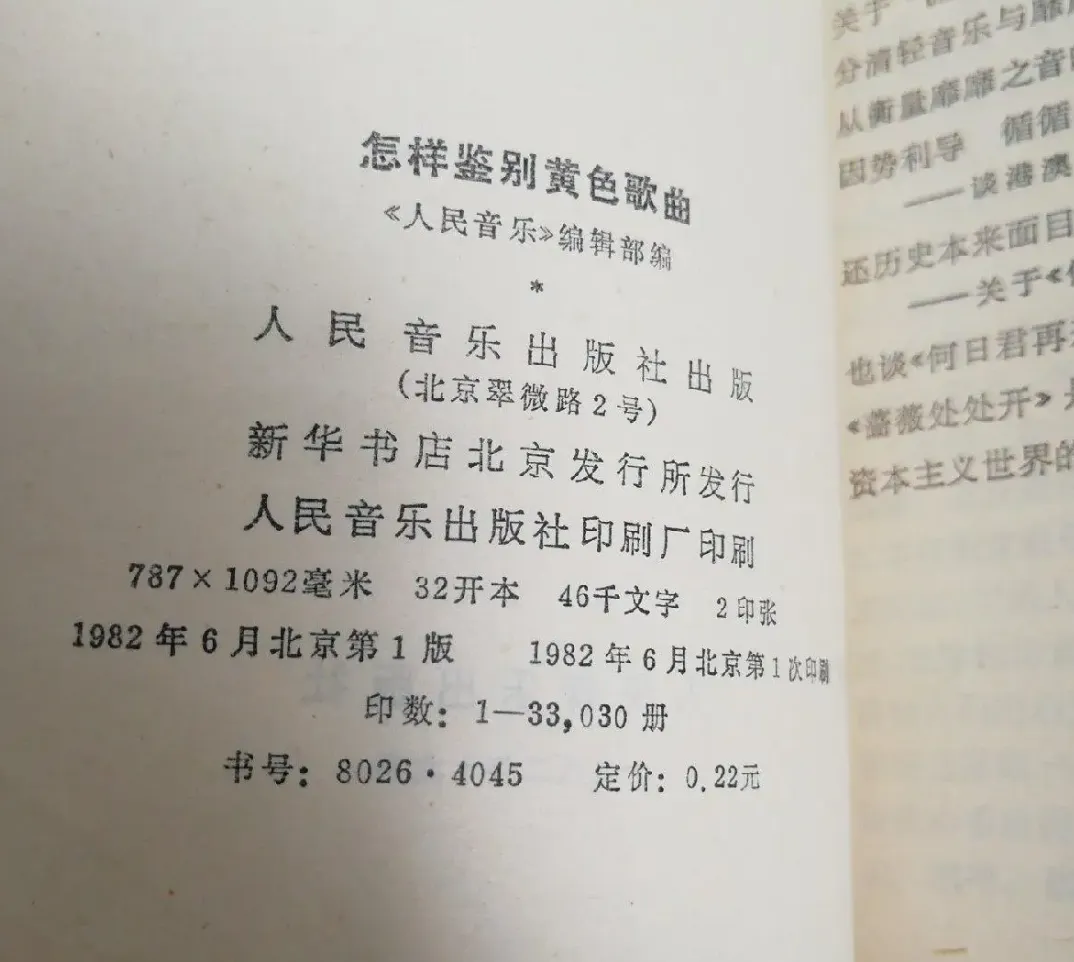

别说摇滚了,连稍微软性一点的流行音乐,都是批判对象。

邓丽君的歌,更是文艺晚会之大防。但就在1984年春晚上,朱明瑛唱了一首《回娘家》。这歌一开始被传为“河北民歌”。后来大家才知道,出自邓丽君1982年的专辑《初尝的寂寞》,原名《小媳妇回娘家》。是一首流行歌。

朱明瑛来自东方歌舞团。1962年,这个团成立时,王昆是艺术委员会主任兼独唱。20年后,她成了团长兼党委书记。歌就是她让翻唱的。

“一个文艺史的偶然或必然”

那一年,崔健去上海接私活,被单位劝退。崔教父谎称在家养伤,写出《一无所有》。恰好东方歌舞团支持搞“世界和平年·百大歌星联唱”,崔健就去找王昆。王昆听完后,顶着巨大风险,让崔健上了台。

演出当晚,中顾委的秘书长,76岁的老干部荣高棠,怒而质问,王昆,你怎么能搞这个呢!

王昆笑呵呵地打太极,说不就是一首情歌嘛,小伙子搞对象没搞上,就是这么个意思。就这么着,中国摇滚乐,突然就地上了。

除了《回娘家》和《一无所有》,王昆当团长时,还挖掘了郑绪岚、成方圆、程琳、李玲玉等女声,基本上都是唱流行唱火的。因此,王昆一度被指责为“引进流行音乐的罪魁祸手”。但王昆根本不不怕。

一是人家自己硬气。当年延安首演《白毛女》,王昆演喜儿,把主席唱哭过。二是人家丈夫叫周巍峙,写过“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”,当过文化部代部长。政治上,人家觉悟高着呢。所以王昆当时很自信:

“过不了几年,你们给我的这顶帽子,就会被摘掉。”

2014年,在筹备“把歌声留给未来——王昆和她的朋友们专场演唱会”期间,这位优秀的老干部,突然头痛、晕厥,因脑溢血病逝,享年89岁。

没有她,中国流行音乐的公开化演出,说不定还要走好多弯路。

03

1996年,东方歌舞团迎来了一个新的党委书记,那就是李谷一。

不过在成为干部之前,李老师是被批判的那一个。那首歌,中国上了年纪的人应该都知道。它叫《乡恋》,是电视风光片《三峡传说》的插曲。

李谷一老师当年受的委屈有多大,知道的人就不一定很多了。

《乡恋》是连夜写出来的。《三峡传说》本来要上一首《思乡曲》,作曲家张丕基五易其稿才写出来,导演马靖华却不满意,只好重写,还自己上阵连夜写歌词,于是有了:

你的身影,你的歌声,

永远映在我的心中。

昨天虽已消逝,分别难重逢,

怎能忘记你的一片深情…

第二天,张丕基看到歌词,瞬间来了感觉。但《乡恋》有个问题,为了让歌曲洋气一些,张丕基用了架子鼓、电吉他、电子琴。

但这些东西,一般人轻易不敢碰,据说当年录音时,洋乐器一响起来,在场人员全都屏住了呼吸。

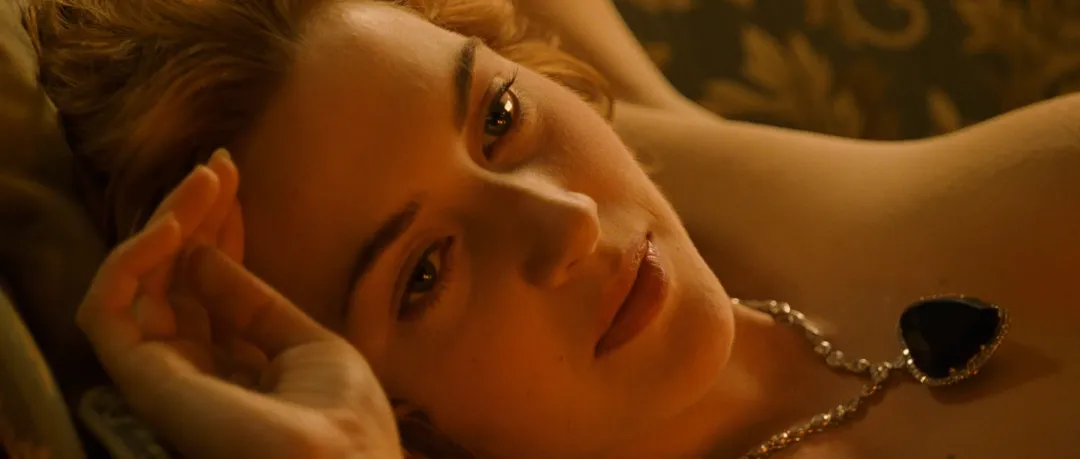

果不其然,《乡恋》一播,就受到了广大群众的喜爱。可惜,很快,指责就来了。有人站出来说,这歌很像邓丽君的唱法,还给李谷一扣了帽子,叫“黄色歌女”。

“一本叫人受益匪浅的书”

1980年初,某主管意识形态的高级官员,直接点名《乡恋》,把李谷一称为“李丽君”。这之后,批评文章,越来越多!

霸得蛮的李谷一老师,当然不服啊,自己写文反驳那些人,说这些唱法我们民歌里就有,跟资本主义有毛关系啊?结果,中央乐团一个领导直接派人捎话给她,说你要再这么顽固不化,这里就没有适合你的艺术土壤了。

所以你看,李谷一就不像崔健那么幸福,遇到了王昆这样的老干部。

但还好她有支持她的广大人民群众。

当时,全国人民天南海北地给她写信,说“黄色歌女”的帽子是污蔑,群众的掌声,足以证明一切。甚至有公职人员写公开信说:

“无产阶级的宽大胸怀,竟容不得一首小小的歌曲,岂非笑话!”

04

时间来到1983年。那年,央视要搞一台联欢晚会。没钱做录像,决定直播。导演落在黄一鹤头上。为了让节目有意思,现场更热烈,黄一鹤说,不如搞个点播热线吧,这样可以跟老百姓互动,才叫联欢嘛。

这就是第一届春晚。当时4部热线电话,被打得都快冒烟了。每接一个电话,工作人员就写一张节目条子。

在所有来电里,《乡恋》点播次数最多。接线员每隔一会儿,就端一盘条子给黄导。黄一鹤和分管文艺的时任副台长洪民生,都不吭声,让端到一个叫吴冷西的老干部面前去。

吴冷西是时任广电部部长,亲自来督阵的。此前,他是新中国成立后新华社首任总编,后来又做了社长兼《人民日报》总编。没多久,点播《乡恋》的条子就积了五大盘。吴部长一看,满脑门子汗。

副台长洪民生壮着胆子上来:

“《乡恋》只是曲调软一点,没有大问题的。不唱观众恐怕不满意。”

吴冷西来回踱步十几秒,最后一挥手:“唱!”

《乡恋》就这么给解禁了。

“一个令人兴奋的时刻”

歌曲一解禁,广大群众纷纷给央视写信,夸它是“人民的好电视台”。

第二年春晚,中央给广电部开会,讨论春晚开放程度。

那时,黄一鹤跟洪民生正热情高涨,但也很谨慎,直到看见《中英联合声明》那个事,黄说,既然表现团结,干嘛不请个香港(专题)歌手呢?于是连夜写报告,这就有了找张明敏的故事。

具体怎么找到的,这里不赘述。然而,对张明敏“政审”通过后,黄一鹤却突然接到了吴冷西秘书的电话。

那头说,黄一鹤,部长的意思是,港台演员不能用,晚会要调整,如果能调整,你马上修改,如果不能修改,那就把你黄一鹤撤了。

也不晓得哪儿来的勇气,黄一鹤说,请转告部长,我的意见是什么也来不及改,如果要撤我,我立即收拾铺盖离开剧组!

说完,就把电话给摔了。

直到腊月二十七,副台长洪民生还跟部里打电话。从上午8点,一直打到11点半。最终把这事儿磨了下来。广电老干部,又摁了一次绿灯。

春晚结束后,央视接到胡耀邦秘书的电话,说《我的中国心》这首歌,胡很喜欢,能否寄一盘录像带来,他想带全家人,一起学唱。

从此,港台演员献唱,成了春晚固定节目。

感谢吴冷西这位老干部是肯定的。当时的环境,一场直播,任何港台演员说错一句话乃至一个字,其中的政治风险,都不可估量。

但更要感谢的,是敢摔电话的黄一鹤。

是他拿自己前途当赌注,把这事儿办了。

05

2002年,吴冷西因病去世。

那时的春晚,已形成了复杂的审核流程,俗称“过五关”。1983年春晚,洪民生连节目都没审。

但1985年,春晚在体育场办失败后,洪民生代表央视向全国人民道歉,还去22家地方电视台做检讨,局面就变了。

洪民生本以为会被撵走,结果不走反升,还被安排了一个重要任务,做“春晚节目的把关人”,翻译成大白话就是:审节目。

从此,春晚有了许多规定。随着影响越来越大,审查规格也越来越大。1989年后,政治局委员亲自出面。老干部洪民生,主要负责问题汇总。

为了保住某些敏感节目,洪民生想了个办法。每次审核前,他先给中央书记处书记李瑞环打电话,报节目,把争议点提出来,问可行否。李同意了,其他部门也不好说啥。春晚这么干,元旦晚会,他也如此。

梁左写给姜昆的那段相声,《特大新闻》,想必诸位略有耳闻。里面有句词,说某广场要改农贸市场了,洪民生打电话问李瑞环,那里可以摆摊吗?李说,这种事情,相声里可以想象一下,办晚会嘛,就是要让老百姓开心:

“你们放心,有什么问题,我给你们担着。”

就这样,《特大新闻》上了元旦晚会。

“姜昆老师当年也是很敢说的”

1992年,老干部洪民生离岗。他心目中春晚最好的节目,还是黄宏的《打扑克》。

在他任上,那两年的春晚,洪民生办得最痛快。晚会一结束,工作组跑出去聚餐,又唱又跳,觉得给老百姓奉献了一台好晚会,太过瘾了。

为了让节目好看,春晚头三年,他和黄一鹤变着花样创新,给不同节目摁绿灯。这才导致1985年技术手段跟不上,春晚办砸,向全国道歉。

也因为这件事,杨伟光调离中央人民广播电台,被空降到了央视。

为了春晚好看,杨伟光也摁了一次绿灯。还不是小节目,是98春晚的主题曲。也就是当年火遍大江南北的那首《相约九八》。

当年,这首歌是反复开会一个词一个词抠出来的。光歌词,就讨论了二十多天。

但临近除夕,歌被拿下,大家都慌了。

那英打电话给杨伟光问为什么,杨伟光打听了一圈儿才知道,春晚曾邀请王菲唱歌,要求她更改歌词。王菲拒绝改词,因此得罪了某人。

拿下《相约1998》,就是为了惩罚王菲。

最后还是杨台长发了话:

“我们一定要有胸怀,人家不愿意改也要尊重别人。《相约98》这么好的歌,那英、王菲一起演出,形式多好,为什么要因为过去的事拿下?”

06

那个年代,很可能因为老干部一句话,就改变一个演艺人员的命运。

要不是黄一鹤一句“你们上,出了事我顶!”,陈佩斯也不会演《吃面条》,名扬全国。

要不是王昆打哈哈,崔健、丁武这拨人,可能还在友谊宾馆嚎叫。难怪崔健唱完歌说:“我恨不得把王昆叫妈妈!”

崔健想把王昆叫妈妈。还有一个人,想把张永经叫爸爸。

那是1991年,一个剧本送到了时任广电局艺术顾问的张永经手中。看完后,老干部非常兴奋:“故事里这拨人朝气蓬勃,敢作敢为,尤其是他们的创新精神,十分可贵。”

剧本名字,叫《编辑部的故事》。

“老同志的认识很深刻”

1989年年底,大家在友谊宾馆侃片子,好吃好喝,24小时热水伺候。牵头的郑晓龙说,我们应该让大家欢乐一些。

分工时,王朔6集,苏雷6集,冯小刚6集,葛小刚2集,魏人1集,傅绪文4集,马未都还得写1集。

结果本子写完,北视中心搬家,剧本弄丢了。大家意兴阑珊。其他人都有工作啊,王朔没办法,只好带着冯小刚,用记忆力重写一遍。

然而,剧本送到北京广播电视局,没通过审查。

郑晓龙鸡贼啊,还送了一稿到张永经手上。

不久,广电局邀请张永经去北视中心宣布下马令。老干部谎称不舒服,连夜选了3集剧本,扭头送给主管宣传、文化的北京市委副书记王光,以及宣传部长李志坚,附上亲笔信。张与二人,革命友谊颇深。

信上说,这是一部新颖的喜剧,内容不当处,我和编剧改,但不要抹杀青年的积极性:

“我相信,它拍出来后,老百姓一定喜闻乐见。”

有了这两人的肯定,剧本迅速通过审查。随后,张永经带着冯小刚,一集一集地修改。直到电视剧开拍,剧本仍在修改。

年底,《编辑部的故事》大火。葛优一下子成了全国最红的男明星。同时,争议也来了。《北京晚报》连续20多天刊发争论文章。有老同学专门打电话给张永经:

“这是一棵大毒草啊,你可不能晚节不保!”

“从此他成了一名编剧”

对此,张永经一度压力很大。好在有些老干部的反应,让他把心装进了肚子。

那年他去看春晚彩排时,坐在前排的外交部长助理李肇星扭头问说:“这戏我家里人都看疯了,能不能给我家一套带子,让我们看周全?”

在剧烈争论声中,北视中心向组织做汇报。汇报完毕,冯小刚又跟北视中心出主意,送了一套录像带给当时主管意识形态工作的李瑞环。

没多久,李瑞环到北视视察。冯小刚又问,瑞环同志,您看了我们的剧吗?李说,我没看,但这部剧很好,办公室的同志很喜欢。

借这股热度,《编辑部》连续拿了飞天、金鹰和“五个一工程”等8项大奖。

后来冯小刚见了老干部张永经就说:

“张局长,您就是我们亲爸爸!”

07

无论王昆、吴冷西这样的老革命,还是洪民生、杨伟光这样的开拓者,抑或张永经这样的好顾问,在给有争议的文艺作品摁完绿灯后,都算是完美收场。

有些人就没这么幸运。

1978年,广西壮族自治区政府主席韦国清要找一个人去做广西影厂厂长。

广西农学院的韦必达,被点名上调。想必那年,韦必达听说了北京电影学院恢复招生的事。

4年后,这一届学生要分配。他赶紧去北电找院长和书记,要了12个名额。

结果,大家都嫌弃,只去了4个。

这四个人,是导演系的张军钊,摄影系的张艺谋、肖风,以及美术系的何群。

爱才心切的韦必达,亲自去火车站接这几个年轻人,还给分房子。这都不算啥,最高级的待遇,是为这几个年轻人,开了先例,闯了禁区。

这几个人一去,立即成立了全国最年轻的摄制组。

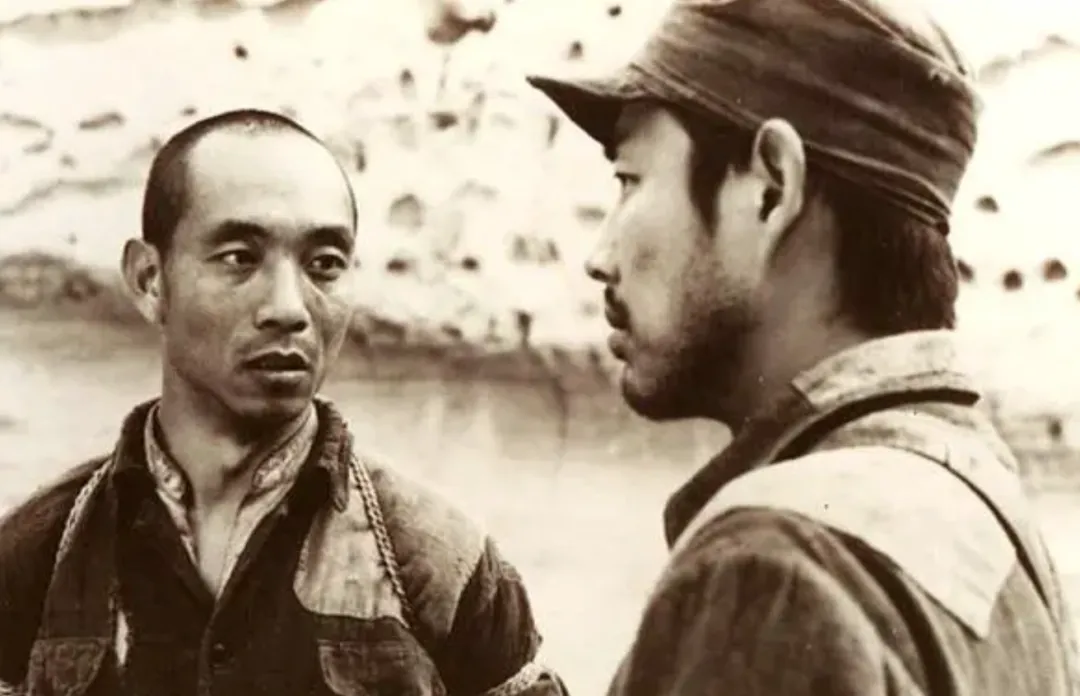

1983年5月,厂长、书记、副厂长,跟几个生瓜蛋子窝在招待所,一起审阅剧本10天。这部《一个和八个》,就是所谓的第五代导演的开山之作。

当年,广西影厂可是投了50万。

年底,摄制组高高兴兴地把片子交到文化部,正碰上“人性论”大批判。北京全国故事片厂厂长会议上,《一个和八个》被当成“精神污染”的靶子重点批判。

显然,如果帽子被扣死,张艺谋四人的艺术生涯,将遭到巨大冲击。

这时候,韦必达站了出来,在厂长会议上,替年轻人说了话。但最终,电影没能通过。

“《一个和八个》剧照”

《一个和八个》亏了50万,不能再冒险,所以当陈凯歌找上门时,韦必达就给了他《深谷回声》的本子,让他和张艺谋去陕西采风。

这期间,韦必达爱护陈凯歌,给他开了北影厂四倍的工资。

1984年7月,陈凯歌的《黄土地》也送到文化部,却遭到电影局领导的指责。在国务院第四招待所,韦必达不服,跟领导吵红了脸。

两部电影的争论,持续了近一年。

最终,它们都通过了。

但就那年年底,韦必达被调离了一线岗位。

08

如果没有韦必达给摁绿灯,张艺谋估计还要在广西熬十年。但老谋子的运气,实在太好。先是遇到韦必达这样的老干部,不久,又遇到了西影厂的吴天明。

吴天明给他和第五代摁的绿灯,那就数不清了。

吴厂长是从导演直升厂长的。他直来直去,性格不输李谷一老师。一上任,开全厂大会,就把五十岁以上的老人全撸掉,换新人。

人家夜里打电话说我操你妈,他说我操你奶奶。

光为张艺谋,他就摁了两次绿灯。

第一次拍《老井》,他把毫无演戏经验的张艺谋拖去做主角。

西影厂的人听了,非常抵触,都说:

“这俩人疯了,等着倒霉吧。”

结果张艺谋拿了东京国际电影节影帝。

拍戏期间,张艺谋把《红高粱》拿给吴天明,想拍。可高密早不种高粱了。

当时连剧本都没有,吴天明说,等你种出高粱再拍,黄花菜都凉了。西影厂各个车间有副业,帮人修东西赚外快。这笔钱,本来是留给工人发奖金的,吴天明居然让各车间凑了四万块,拿给张艺谋去种高粱。

一个干摄影的,突然被提拔成导演。在论资排辈的业内,这是闻所未闻。

但吴天明不管那么多,只要年轻人能把电影拍好,他就愿意闯禁区。

想当年,芦苇只是一个美工,因为剧本写得不错,他直接拿了1000块钱给他,说你出去采风吧,想干啥干啥。芦苇说太多,500块就够了。

后来,芦苇写出《黄河谣》《双旗镇刀客》,吴天明就说:

“花500块就培养个好编剧,太值了。”

很难想象,那些年月,吴天明头上的压力有多大。如果《红高粱》没获奖,他拿车间的钱给张艺谋私摁绿灯,会被全厂人骂死。

“黄斯·安德森的《黑炮事件》”

对此,吴天明从来不怕担责任。黄建新拍《黑炮事件》前,只是个场记,被他送去北影进修。

回来,给机会,说你随便拍。

于是黄建新用了诸多先锋手法拍。片子拍完,送上去过审,出了大麻烦。那年,国家要给厂里涨工资,只要片子通过,中影还给80万,到了年底,全厂每人涨一级工资,并补发三个月工资。全厂上下,盼着这笔钱过个好年。

结果呢,审核没通过。一分钱没有。

还是吴天明站出来,对全厂人道歉,说这是我的错,跟黄建新无关:

“电影是我让他拍的,这个责任在我。”

黄建新当场就哭了。

最后,影片改了70多处,电影终于上映。放到今天,这片子估计很难过审。

不夸张地说,是吴天明摁下的一盏盏绿灯,照亮了第五代前进的道路。

“一颗黑炮,一个时代”

在其任职期间,去省委告状的人不计其数。光是对他的经济问题审查,前后就有三次。为了那些绿灯,吴天明三天两头跟领导吵架。

20年后,他还记得自己说得最狠的一句话:

“我不当官继续当导演,你不当官就什么也干不了。”

09

摁了那么多绿灯的吴天明,后来的日子,并不好过。

1989年,吴天明赴美访问。因为一些事,滞留在纽约(专题)。他在西影厂的工资,不到200块,出国时也没带几个钱。身上的钱花完后,只能在洛杉矶(专题)开录像带店维持生计。

即便如此,得知彭小莲拍片没钱,还责怪她为什么不找自己。

又叮嘱彭小莲,没好剧本,宁可熬着,别拍烂片!

吴天明后半生一直践行着这条准则。

当上厂长后,吴放弃了自己的艺术,专心扶持年轻人。

厂长不当了,他才四处找机会拍片。幸好那年,邵氏有个本子要拍。吴天明一口答应,赶紧飞到香港。看了本子才发现,是台湾(专题)编剧写的俗气故事。随后,吴找来四川编剧魏明伦改剧本,改成一个新故事。

这就是电影《变脸》。

吴天明靠它,拿了东京电影节最佳导演。

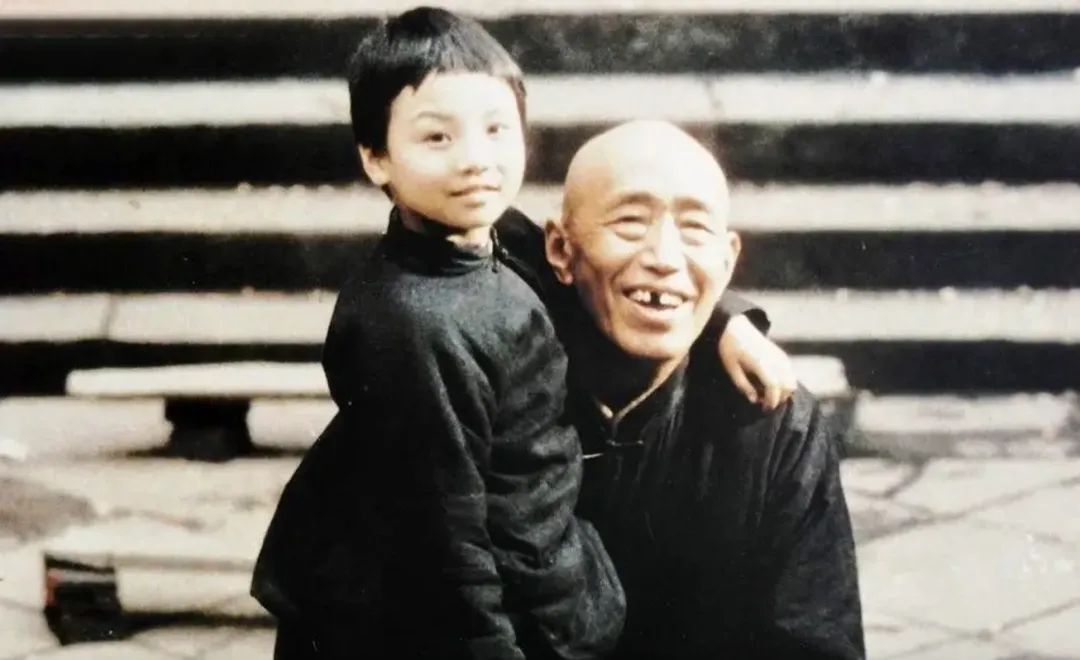

“《变脸》剧照”

宁可不拍,也绝不拍烂片。因为这条底线,吴天明拍的片子越来越少。

这位老干部,一生摁无数绿灯,给中国电影留下宝藏,结果到了晚年,很多电影梦没能实现。遗作《百鸟朝凤》四处找人才拉到投资。

直至病逝前,都没找到愿意发片的人。

市场化起来后,长达10年时间,很多人拿钱诱惑他,拿剧本给他。不喜欢的题材,都被他拒绝了。人家问他是不是跟钱有仇,他说:

“钱顶个屁用,不喜欢的东西我就不拍!”

写《百鸟朝凤》时,吴天明经常写哭。但因题材冷门,故事平淡,找了十几家发行公司,均遭拒绝。就在一位老板说要看片时,吴突然离世。

随后,投《后会无期》的方励接下电影,为它下跪,呼吁影院排片。

一个为中国电影发展挑战无数陈规的导演,就落得这样苍凉的结局。

在此,得怀着敬意,感谢上述老干部们。

“电影《黄土地》剧照”