亚利桑那大学集中关停在华合作项目 学生怎么办?

来源:倍可亲(backchina.com)

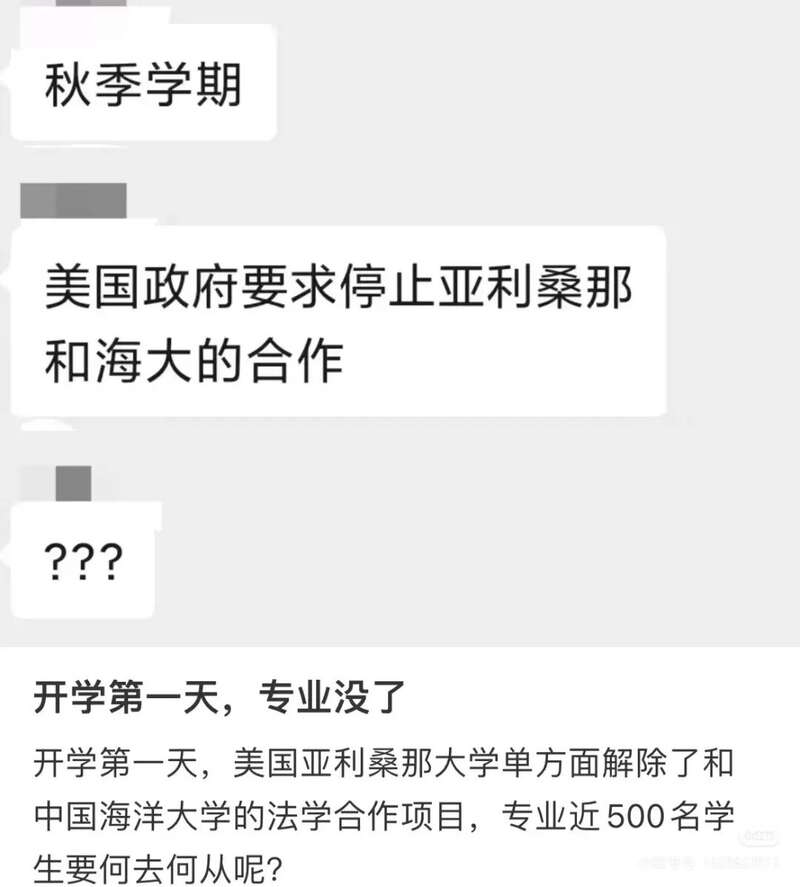

“开学第一天,专业没了。”

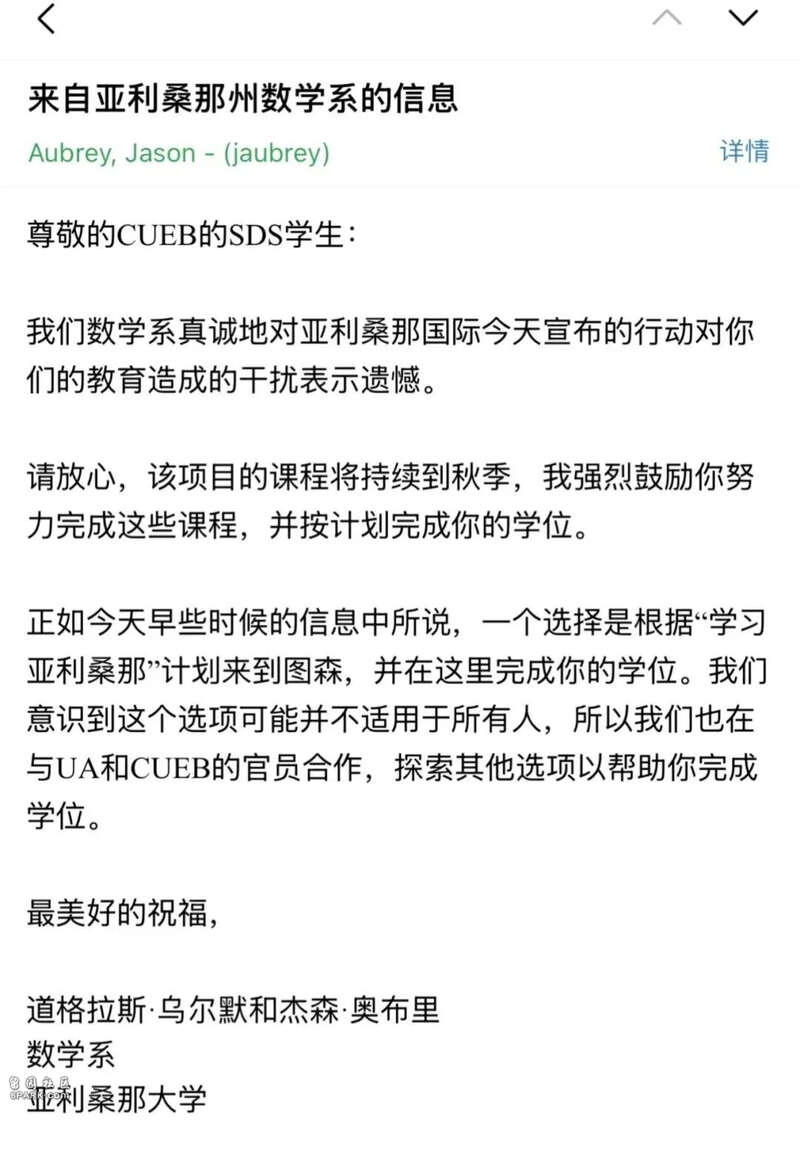

2025年9月下旬,多所中国高校与美国亚利桑那大学(University of Arizona,简称UA)合作的中外办学项目突然传出“关停”消息。部分学生开学才几天,就被通知“课程停止”“需转专业”。一时间,家长焦虑、学生迷茫,舆论哗然。

根据目前公开报道与学生反馈(部分仍待高校确认),受影响的项目主要包括:

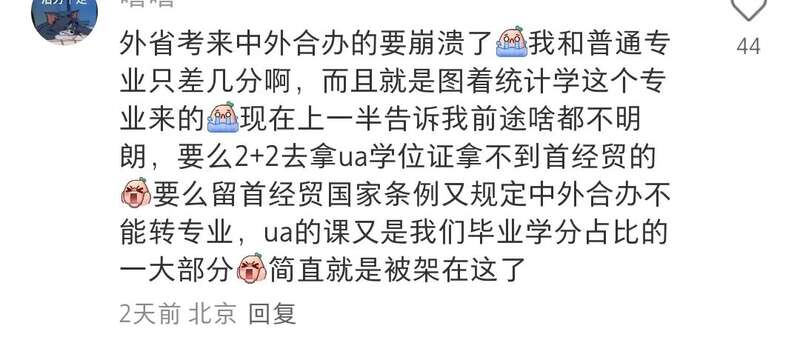

首都经济贸易大学:与UA合作的统计学本科双学位项目,官网已无法访问,学生称“开学被告知专业取消”。

中国海洋大学:法学双学位项目,学生反映被迫转为线上课。

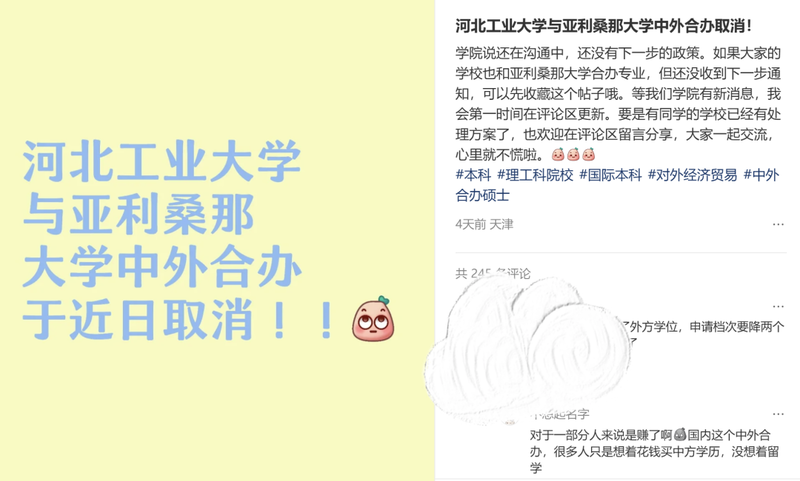

河北工业大学:与UA合办的“亚利桑那工业学院”,据称学校正与美方沟通,但未来不明。

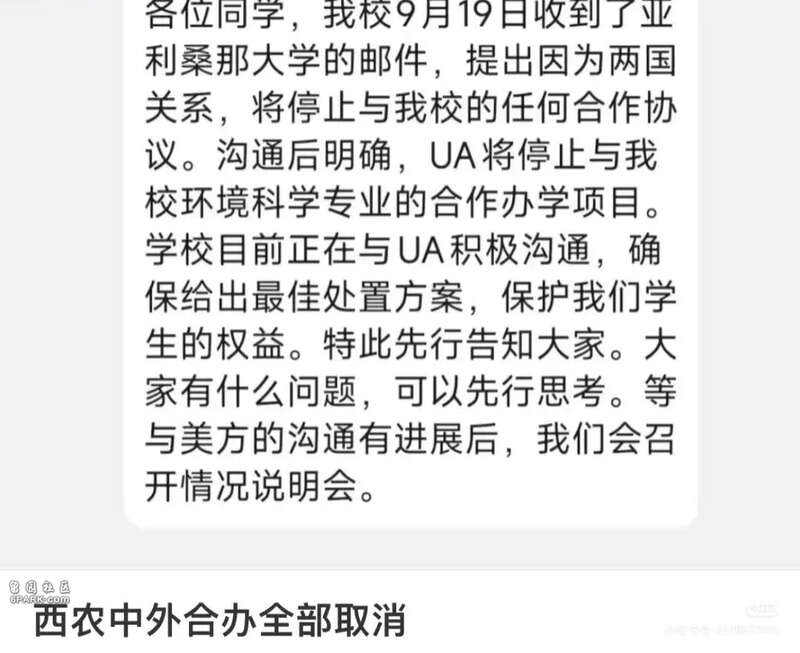

西北农林科技大学:有学生在微信群里转发通知,称UA单方面停止合作。

郑州西亚斯学院:有媒体在相关报道中提及其与亚利桑那大学的本科项目可能受到波及,但目前校方尚未公开发布正式说明。

哈尔滨工业大学:涉及硕士层面的合作项目,同样传出受影响。

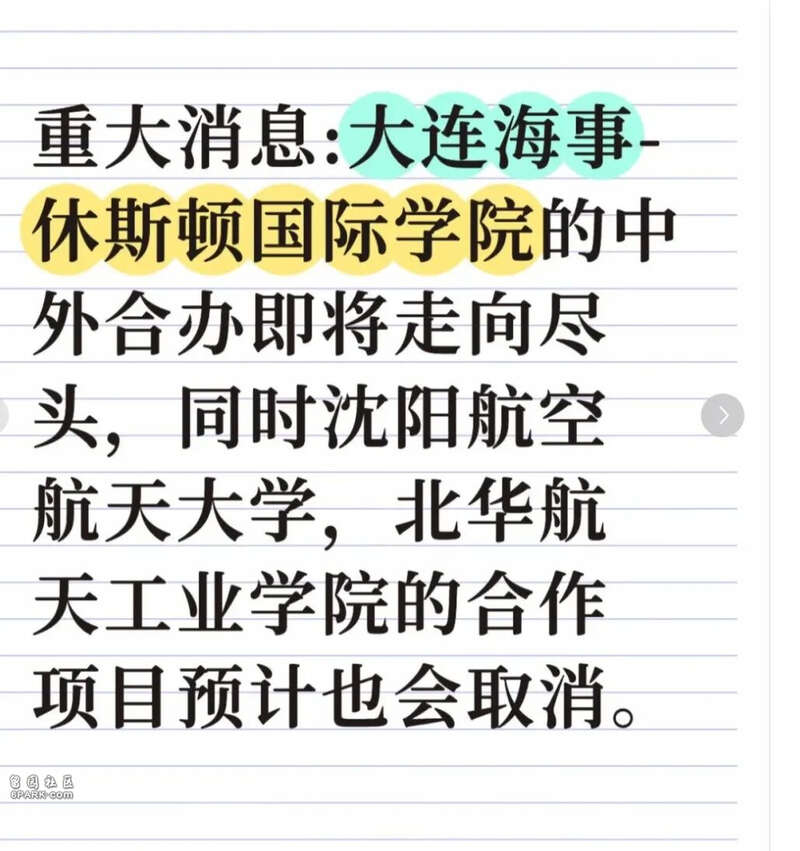

需要强调的是,网传的大连海事大学“休斯顿(专题)国际学院”项目属于休斯顿大学,并非UA项目。目前,大多数校方尚未公开发布统一公告。学生拿到的多是学院或辅导员层面的“口头通知”或“内部说明”,具体安置方案仍在制定中。

从外部看,这像是一场“教育事故”,但仔细推敲,其实是政治、政策、资金和校际治理交织下的必然结果。

过去十几年,中外合作办学被看作“桥梁”,能让学生既享受国内资源,又接轨海外教育。但在中美关系日益紧张的背景下,教育也被纳入战略竞争的框架。

在美国政治语境里,“人才”“技术”“教育项目”都可能被解读为国家安全问题。于是,合办项目不再只是教学层面的安排,而被置于“是否会促进中国高科技发展”的大背景中。

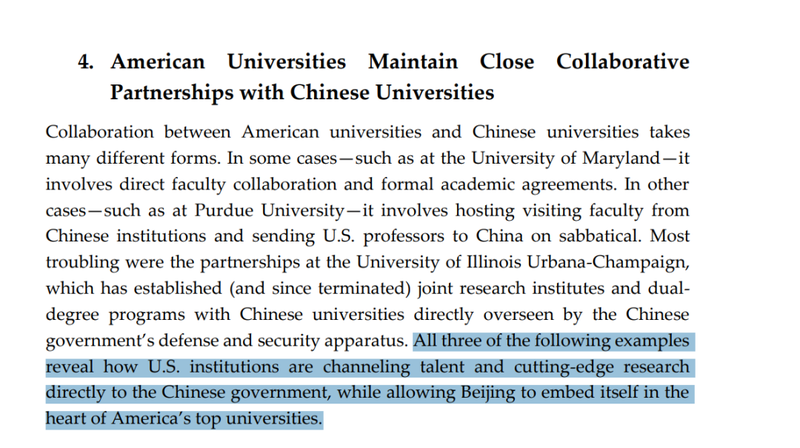

2024年,美国国会发布了《CCP on the Quad》报告,首次系统盘点中美教育合作,直言这些项目“可能服务于中国军民融合”。

2025年9月发布的《From PhD to PLA》报告再次聚焦中美高校合作,指出联合学院、双学位等模式可能成为知识外流的风险通道,并点名了多所美国大学的案例。

清华北大(专题)浙大被点名!美国再扩留学“黑名单”,直指58所高校

尽管这类报告并不具备法律效力,却对美国高校,尤其是依赖公共经费的公立大学,产生了深远影响。

继续维持合作,学校可能面临联邦科研经费被削减的资金风险;一旦被贴上“高风险”标签,还要承受沉重的声誉负担;在政治和合规压力下,管理层往往选择最保守的防御姿态。

换句话说,像亚利桑那大学这样的机构,如果不主动关停合作项目,未来可能面临更严厉的惩罚;而选择“全面撤退”,反而是一种现实意义上的“自我保护”。

对于学生来说,最直接的问题是:“接下来怎么办?”

许多家庭之所以选择中外合作办学,看中的无非是三点:

1、国际课程与外方师资,能让学生提前接触海外教育模式;

2、学历与学位背书,希望通过“双学位”“境外认可”增加竞争力;

3、升学与出路,把合办项目视为海外深造或就业的跳板。

换句话说,中外合办本来承载着“国内学籍+国际通道”的双重期待。

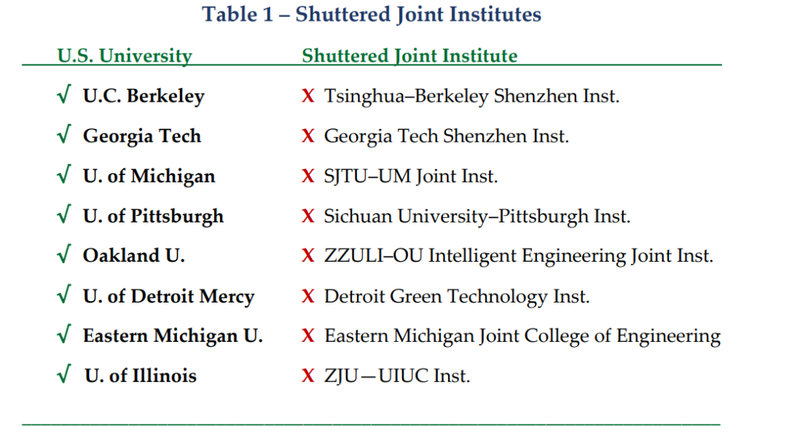

已关闭的中外合作学院/联合学院

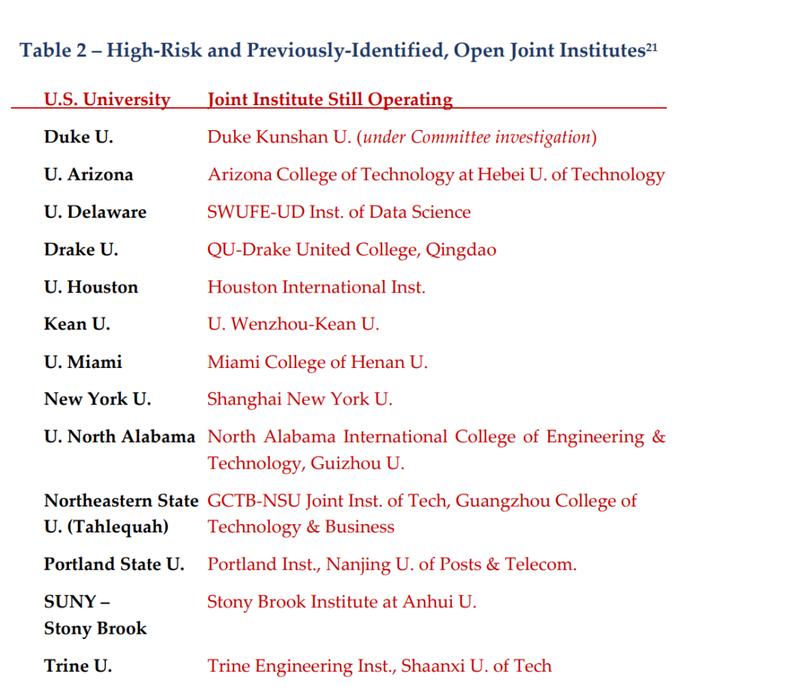

高风险及此前已被点名的、仍在运行的联合学院

但当项目骤然关停,这些原本的期待就会变成最现实的追问——学分怎么办,学位怎么办,出路怎么办?

结合教育部政策和过往案例,可能会有以下几种集中处理方案:

转专业 / 校内调剂

对于普通专业,大一、大二学生最常见的去处是通过校内转专业或调剂来安置。但在中外合作办学项目中,招生章程和合作协议通常会明确写明“不允许随意转专业”,或仅限在同一合作项目内进行调剂。因此,是否能转专业,需要结合各校的具体政策。

线上或混合课程

部分已经引进的外方课程,可能会以网课或混合教学的形式延续,作为过渡方案的一部分。但这种方式在实际操作中常常存在效果与认可度的争议,特别是涉及实验、实践环节时,线上替代可能难以完全满足培养目标。

特别过渡方案

对于即将毕业的高年级学生,校方往往会采取学分认定或课程替代等措施,以确保学业连续性,避免学生因项目调整而无法顺利毕业。这类方案在撤销专业或合作项目中较为常见,但具体如何认定学分、哪些课程可以替代,仍需以校方文件为准。

经济补偿

在中外合作办学案例中,大规模的退费或经济补偿并不常见。若涉及额外收取的合作项目学费,有的学校可能会考虑部分返还,但整体退费或学费减免的情况极为罕见,更多依赖协商和政策细则。

在此,我们也给学生和家长的务实建议:

要求学校提供正式书面通知,避免口头承诺;

保存成绩单、教材、课程资料,以便未来衔接或维权;

与同学保持沟通,组建信息渠道;

准备Plan B,例如考研、出国申请或转入其他项目。

亚利桑那大学的撤退并非孤立个案,而是一个更大趋势的缩影。

随着政治环境趋紧,高校合作的容错率显著降低:一旦进入敏感视野,项目往往面临整体叫停的风险。

与此同时,“优胜劣汰”正在加速,治理机制成熟、资金来源稳定的项目或许还能存活,而那些基础薄弱的项目则更容易退出。

尤其在STEM领域,因涉及技术与工程,被认定为“高风险”的可能性最高。

这种背景下,家长和学生的评估方式也需要转变:不能只看宣传和排名,而是要更关注项目的抗风险能力。

未来在选择中外合办项目时,可以重点考察几个方面:

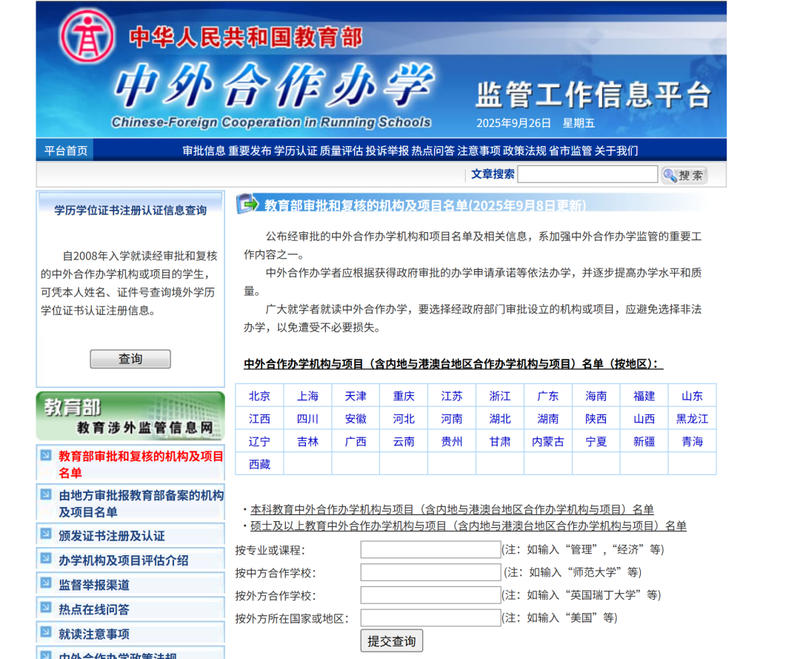

1,是否有教育部备案并能在涉外监管信息网上查询;

2,合作深度,是“挂名式”还是具备独立法人和完整机制;

3,中方母校的兜底能力,能否在突发情况下提供替代方案;

4,毕业生去向,就业与深造数据是否真实可靠;

5,政治风险,合作对象是否出现在敏感名单中。

换言之,中外合办项目已不只是教育质量的问题,更是政策与风险管理能力的比拼。

对中国学生而言,这场突如其来的“开学专业没了”,无疑是一场教育冲击。但放在更大的背景里,它折射出的是中美关系下教育合作的脆弱性。

在风浪中,学生和家长能做的,就是未雨绸缪。

选项目时别只看光鲜招牌,要想清楚:一旦风向突变,学校能不能兜得住?自己有没有备用方案?

毕竟,在这个充满不确定性的时代,理性的准备,比任何“保证”都更可靠。