董明珠怒怼SU7烧人,小米软刀子立毒咒 ...

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:雷军小米新车营销手法惹议?

小米选择以“软钉子”应对董明珠的“硬刀子”,这个公关策略没有问题,但输在想卖弄又没文化。

---

前文回顾:史记•董明珠谍战王自如

董明珠这两天怒怼海归(专题)防间谍的言论,掀起来惊天巨浪。很多人忽略了,在此次格力股东会上,除了间谍,她还顺口提到了前段时间深陷舆论漩涡的小米汽车。

她说:

“小米汽车烧死人你们看到了吧,格力在北京‘大一路’跑了十几年,从没有火灾事故,这就是实力,这就是技术。”

这真是哪壶不开提哪壶,有能戳到小米痛处的机会,董小姐从不错过。

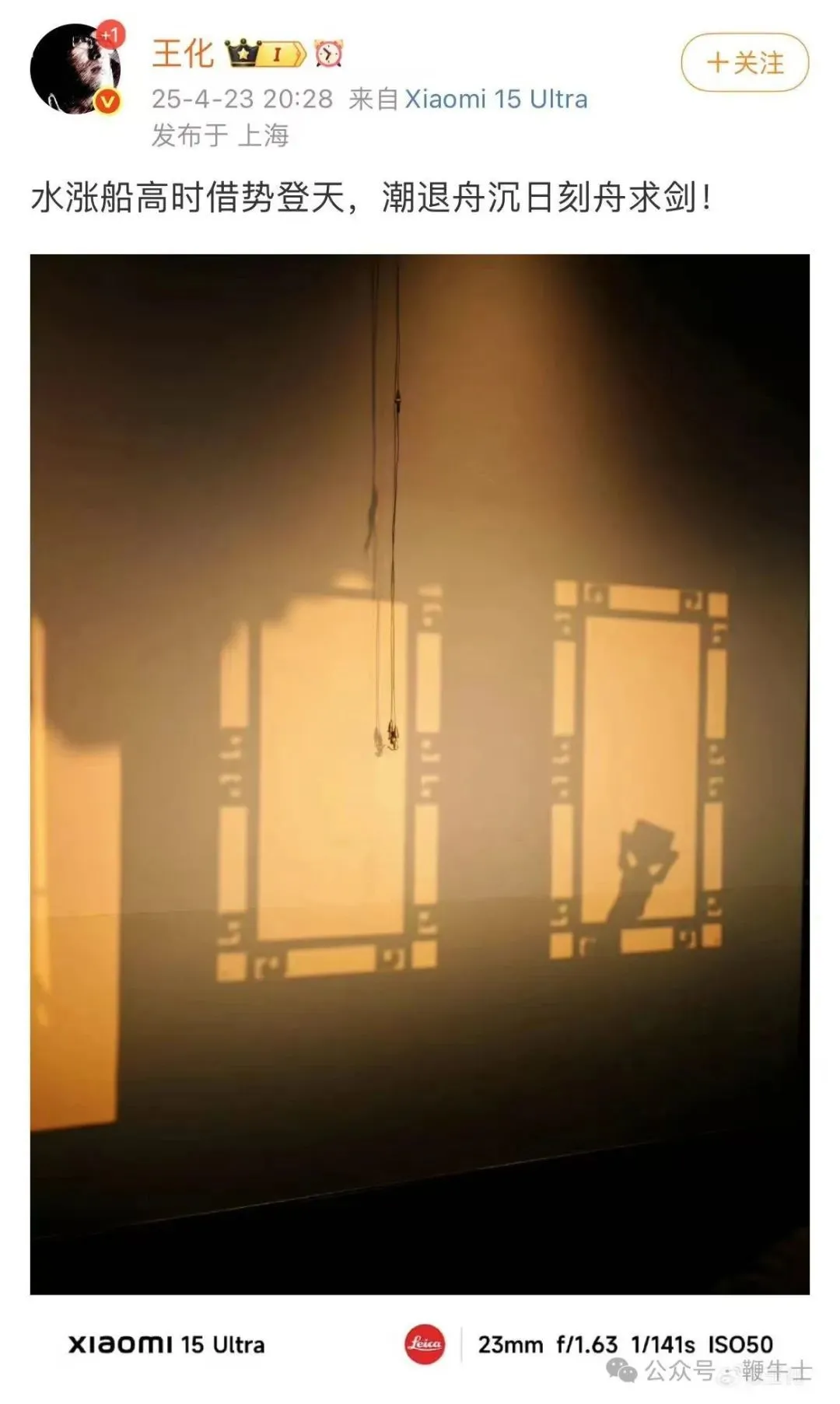

很快,小米集团公关部总经理王化发布了一则耐人寻味的动态,配文:“水涨船高时借势登天,潮退舟沉日刻舟求剑。”

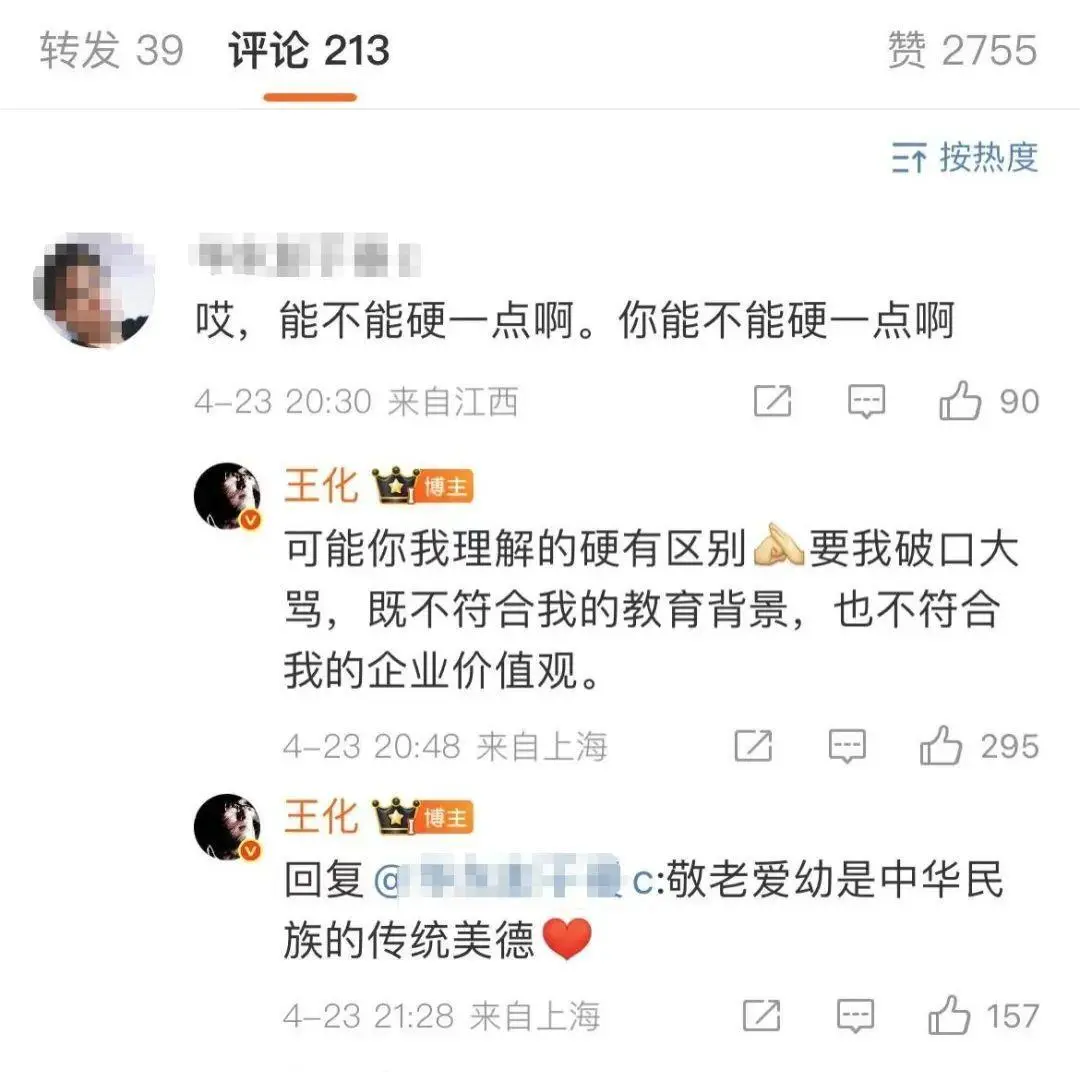

这条隐晦的微博,被网友看作对董明珠的一种即时回应。有人喊话说“能不能硬一点”,王化的回答显示出,他自认很高级地在回应董小姐的碰瓷。

但其实并不高明。

小米选择以“软钉子”应对董明珠的“硬刀子”,这个公关策略没有问题,但输在想卖弄又没文化。

小米与格力这对“商战CP”的互怼大戏,从2013年的10亿赌约开始,到如今的“汽车安全门”,始终在舆论场上演着既狗血又暗藏玄机的戏码。

1

董明珠在股东会上连抛爆点,堪称“话题制造机”。从“间谍论”到“烧车梗”,她似乎掌握了“流量密码”。

关于“海归间谍论”,推荐大家读一读这篇文章:董明珠防间/谍,海归派跪了

董明珠声称不用海归,因为“有间谍”,有人说是针对小米重金挖人,我总感觉她是在影射王自如——董小姐有攻击离职人员的癖好,曾经深爱的女接班人离职后也没少被她挤兑。要知道曾受其重用的王自如就是海归人才,不过他现在已经离开格力了。好端端一对男女,现在貌似成了冤家。

在2025年4月22日的格力临时股东大会上,董明珠还有“千元空调是纸糊”金句。这是明批行业低价竞争,暗指小米空调“代工贴牌+低价”模式缺乏技术含金量,呼应此前专利侵权指控。

至于“小米汽车烧死人”,就是赤裸裸借SU7事故渲染安全焦虑了,试图将格力钛(原银隆)新能源车的商用车安全记录与乘用车赛道强行对比,逻辑漏洞明显却极具传播力。

小米再差也不能反证格力钛强,毕竟销量太少。格力钛新能源车主攻商用领域(如公交车),与小米乘用车应用场景迥异,且格力钛自身因电池技术路线(钛酸锂)受限,市场表现惨淡。顺带提一句,格力钛负债247亿。

这些言论彰显了所谓的“董氏三板斧”——扣帽子、树敌人、立人设,通过极端化表述,快速抢占道德高地(如“坚守良心”),将商业竞争升华为(专题)“正义VS投机”的叙事,为格力转型争取舆论同情。

董明珠对SU7起火事件的引用,暴露了她在竞争中毫无底线的个性。

小米事故,本应引发对智驾安全的技术反思,却被她简化为“格力技术强于小米”的营销话术。

当商业竞争凌驾于生命敬畏,再精彩的“互怼”也显得苍白

2

有一种说法,认为雷军和董明珠唱双簧。一个例证是,董明珠每骂一次小米空调,都反而引发了公众好奇,推动销量增长。例如2024年董明珠炮轰后,小米空调市占率反升至线上前三。

“黑红也是红”,据说雷军系深谙此道。

但上述阴谋论,显然是宫斗剧看多了的结果。在格力与小米这里,商战的确如同宫斗,但却是刀刀见血的那种。

格力在演“苦情戏”,董明珠将自身塑造成“被互联网新贵欺凌的传统匠人”,毕竟这样可以掩盖多元化失败(手机、芯片、预制菜)、过度依赖空调业务的困境。

回到这次董小姐怒怼小米SU7事故,我们看看这一波小米如何回应。

王化给的是一个“佛系反击”。但是,他说的这句话到底是啥意思?你能看得懂吗?

我问了一下AI,是这样回答的。

AI明显是扯淡,哪有说自己“借势登天”的?而且上下句中“水涨船高”与“潮退舟沉”相呼应,如果舟船指的是小米,水涨时或许可以登天(咋登天?比拟其实是不当的),舟沉时——这不变成自己咒自己了?

所以舟船这里明显是指向格力。

但是格力这种前互联网企业现在也没登天吧?既未登天,又何须咒其舟沉?而且舟沉和刻舟求剑关联在一起,除了增加逻辑的混乱,还有其他意义吗?

这就是没文化又想卖弄的后果。他自己可能都不知道自己在说什么。

网友调侃格力、小米为“阴阳师对决”,背后是两家企业公关策略的深层差异:格力依赖董明珠个人IP制造争议性话题,而小米则擅长将对手的攻击转化为流量红利。

但坦白说,这种咒格力“舟沉”的话术,骨子里透着恶毒,不是名门正派的公关策略。

抛开公关策略不谈。格力与小米这场交锋的最荒诞之处在于,双方都在用对方的“黑点”为自己贴金,却无人以直面并解决行业痛点为公关第一义。

董明珠的“间谍论”和“烧车梗”,将一场“中老年企业家互撕”推向了荒诞与严肃交织的新高潮。她与雷军的“战争”,已演变为一场全民围观的行为艺术。这场战争或许没有赢家,但永远有观众。

商战正变得“狗血化”,无论吃瓜群众如何乐见大佬互撕的娱乐化商战,我们都需要知晓一个常识:当企业家沉迷于制造口水而非技术创新,中国制造业的“故事”将只剩“事故”。