第一批被“鸡娃”废掉的孩子 不结婚不生子了

来源:倍可亲(backchina.com)之前跟朋友聊天,能感受很多家庭在鸡娃尺度上常徘徊不定,后台也经常有姐妹在问:鸡娃,要鸡到什么程度,才是恰到好处的?鸡娃,怕给孩子太大压力了;不鸡,又怕娃以后真学不出来后悔半生。

最近看了一个学霸的访谈,让我对“鸡娃”这事有了新的看法,今天跟大家唠唠。

故事里的主人公叫马术,上高中时险些被鸡废,幸好父母及时调整教育方式,才让他逃过一劫。

他的经历,其实很有代表性,也藏着“鸡娃尺度”这个问题的答案。

小马从小出生在一个重男轻女的家庭里,他也是同辈中唯一的男孩。

所以在父母眼中,他被寄予厚望,觉得他就应该考上清北,出人头地。

妈妈常说的一句话是“我含辛茹苦养你这么大,如果考不上清北,养你有什么用?”从这句话我们推测,小马的童年并不好过。

父母要求小马“只要学不死,就往死里学”,这对于十几岁的孩子来说确实残忍。

小马形容自己就像一只被抽着跑的陀螺,每分每秒都被督着学,丝毫不敢放松。

说起自己的妈妈,他说不是一般的卷,自打初中起,每天都找班主任了解他情况。

表现好,一天相安无事,如果不好,就要挨顿毒打,有时连衣服都被扯破了。

而爸爸也是个狠人,有次看他学网课时玩手机,不听解释,直接过去就捶他。

小马代表了很多孩子的现状,始终被父母强大的压力在逼着学。

其实不少家庭都认为只要逼一逼成绩就能上去,压一压他自己就会出油,但真不是。

心理学里有一个“耶克斯-多德森”定律,讲的是压力和表现的关系,这是一条倒U型曲线。

当焦虑上升到一定水平时,孩子的表现就会达到顶峰,这时容易超常发挥,也特别容易出成绩。

但随着压力超过这个“峰值”,孩子的成绩就会不升反降,而且要是娃不耐鸡,巨大的心理压力还会把他压垮。

有人说,现在的孩子抗压力差,我觉得倒不是,他们和我们小时候不能比,现在的升学压力和课业负担要大很多。

其实,孩子白天在学校已经很卷很累了,回到家再感受不到父母的关心和温情,耳边听到的都是“分数”“名次”“刷题”,他会更痛苦和压抑。

与其让过度期待把孩子一步步压垮,不如我们调整好心态,给孩子适当松松绑、减减压,帮他在心理上做好回弹。

我们说,高压教育之下必有创伤,孩子要么对抗反击,要么封闭、自我伤害。

小马属于后者,有段时间身体出现了明显的症状。

比如他写作业时身体突然一紧,瞬间感到有股电流从喉咙流到下肢,整个人就僵在那里动弹不了。

有时觉得很累,但躺床上又睡不着,就盯着个地方发呆,一盯就好几个小时。

还经常把自己头蒙被子里,因为怕冷,会抖得很厉害。

小马的这种躯体症状并非个例,有很多长期处于高压之下的孩子,也会出现这种情况。

而且小马心理上也很压抑,盼着早点离开这个家,他觉得像当小工、端盘子这类工作哪怕不够体面、经济也不富足,但精神至少是自由的。

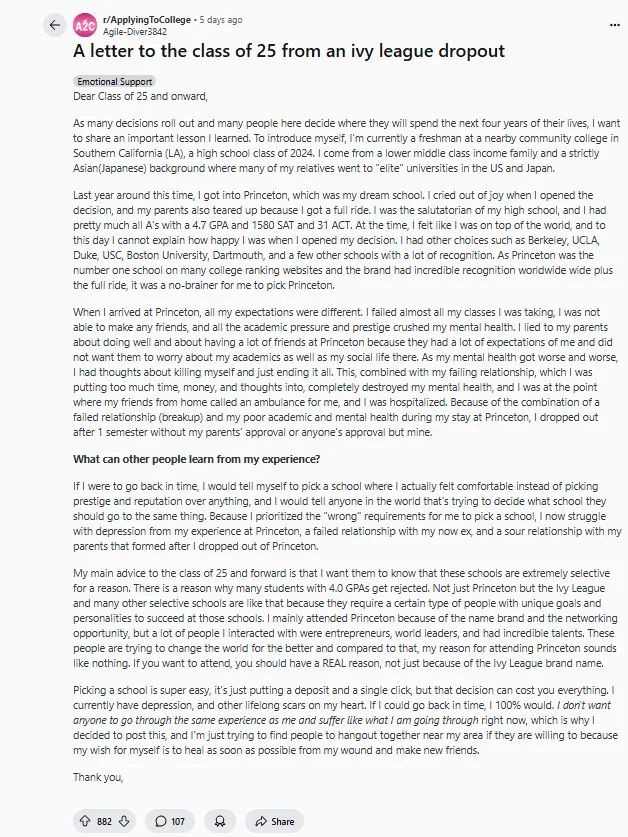

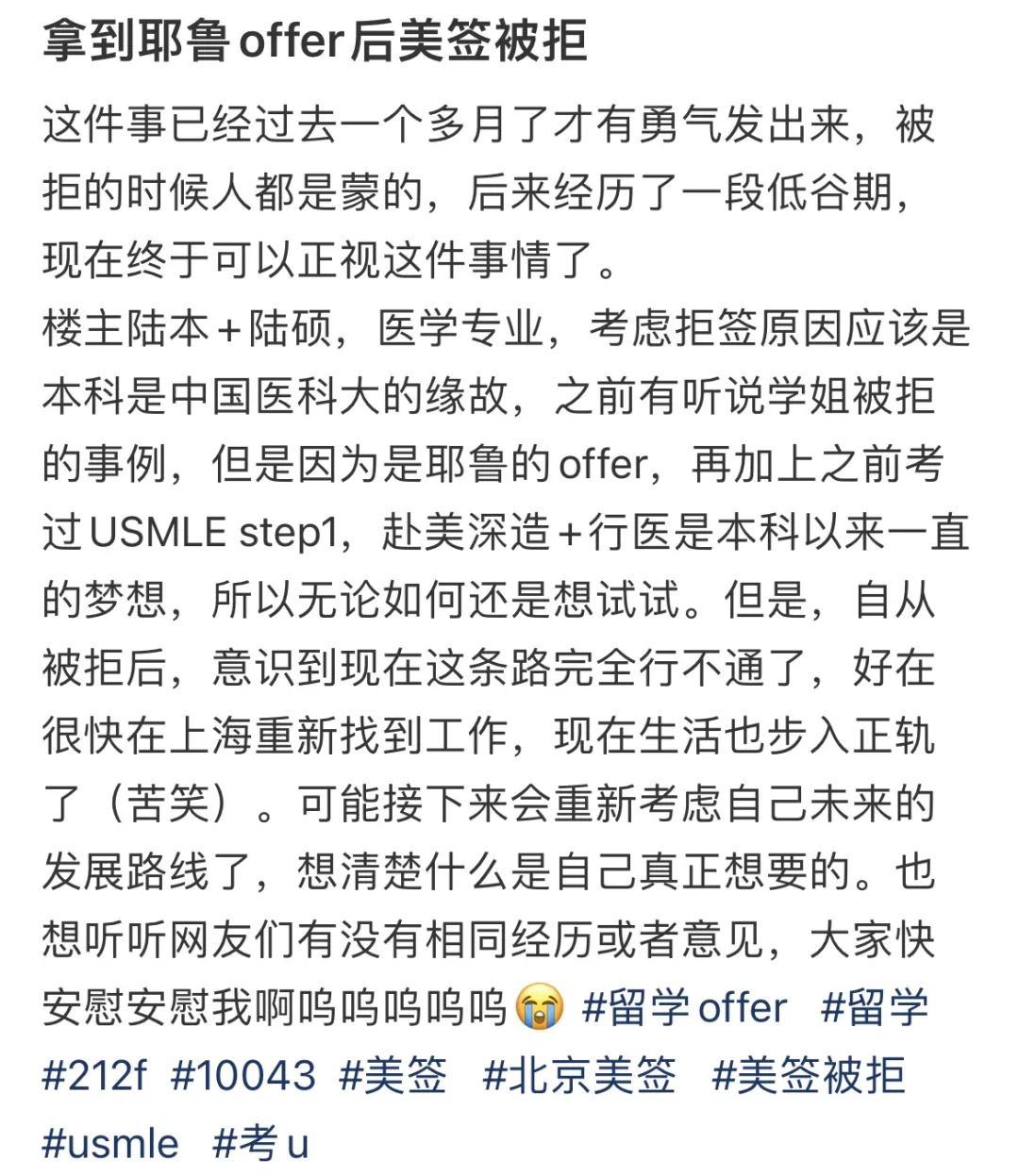

说到这儿,他情绪很激动,说自己很排斥亲密关系,这辈子都不会结婚了。

小马原本是个聪明灵气有天赋的孩子,看到他被鸡废了而且亲密关系也出现了问题,我就在想,父母逼孩子成才本是好意,但结果往往很糟。

可能很多父母都看过这样一组数据:平均每五六个孩子里,就有一个有抑郁症倾向的。

和朋友聊起来也发现,肉眼可见各大医院的精神科、消化科门诊挤满了孩子。儿童医院竟还有个“拒绝上学”的门诊,500元特需供不应求。

其实不光在北京,全国很多地方儿童精神科都一号难求。而且开学一个月,儿童病房进入住院高峰,很难住进去。

把孩子逼到山穷水尽,对家庭来说是一种灾难,也许好好的一个家就散了。

最近,我读了一篇北京大学第六医院儿童精神科医生林红的文章,里面写道:

“孩子病得越重,家长越卑微。有孩子在自杀边缘,家长就后悔过去对孩子的逼迫,可不是每个孩子都救得回。父母要提前学,不要等孩子真病严重才去求助。”

养育孩子,成绩、名次固然重要,但绝不是非要把孩子鸡进“清北”才算成功。

一个家庭重要的使命,是发现孩子的潜力和长处,帮他自由成长。

每个孩子的成长路径是不同的,人生不是轨道,而是旷野,而未来无数种可能中,适合的才是最好的。

作为父母,我们要因材施教,适时调整,给孩子提供足够的阳光、水和土壤,在适合的赛道里栽培他。

有时候换一条路,孩子可能走得更轻松,也更容易出成就。

新东方创始人俞敏洪曾说:

“孩子之所以出问题,百分之七八十的问题都出在父母身上,你做好了父母,孩子一定会好。

我希望大家先把自己打造成合格的父母,尽管我自己也不合格,至少我们应该付出努力。”

这点我很赞同,你我都是平凡的父母,教育过程中难免会犯错。

过去说急眼时,妈妈嘴上会说“你要不学就滚出这个家”,但当小马真得了抑郁症,父母最关心的还是他的健康。

小马回忆,确诊回来的路上,爸爸边开车边哭,而妈妈说只要他健康,其它什么也不重要。

他的父母开始反思自己的教育,不光去掉了“清北”的虚名和执念,还做了三个改变:多关心,重陪伴,表共情。

爸妈每天都接送他上下学,回家先问他累不累饿不饿,给他做可口的饭菜。即便偶尔考砸了,父母也不再呵斥他。

小马慢慢感到,爸爸妈妈是爱我这个人,无论成绩好坏,他们都爱我。

他也终于理解过去父母鸡他不是虚荣心作祟,而是他们自己就是靠高考改变了命运,想着他也能走这条捷径。

其实,想要养出温暖快乐、身心健康的孩子,父母一定要无条件接纳孩子,让他相信:有人爱我,我有价值。

我们在日常的点滴中,也要挖掘孩子的闪光点,给他价值感,当孩子感受到自己存在的意义时,内心也会充满干劲儿。

小马就是个例子,充足的价值感让他把自驱力发挥到极致,考入了一所知名的金融学校学商科,用他自己的话来讲“感到前途一片光明”。

孩子的改变需要力量,而温柔会给孩子向上生长的养料,在心理学里有个“南风效应”:

北风狂吹让行人把外套裹得更紧,南风用风和日丽让行人脱下外套。结果,南风赢了。教育也是如此,感人心者莫乎于情。

一旦孩子感受到自己无条件被父母爱着、信任着,才会获得让自己变好的勇气,朝着好的方向改变。

回想起初当父母那会,最大的心愿就是希望孩子人格健全、健康快乐。

可不知什么时候起,就慢慢偏离了初心,对孩子有了更多的要求。

希望我们能踏实回归到养育孩子的初心,不焦虑、不内卷、不内耗,让孩子轻松上阵,他自然会找到一条适合自己的路。