美国院士陈刚 回顾"中国行动计划"下被捕种种细节

来源:倍可亲(backchina.com)

麻省理工学院机械工程系陈刚教授丨图源:MIT网站

编者按

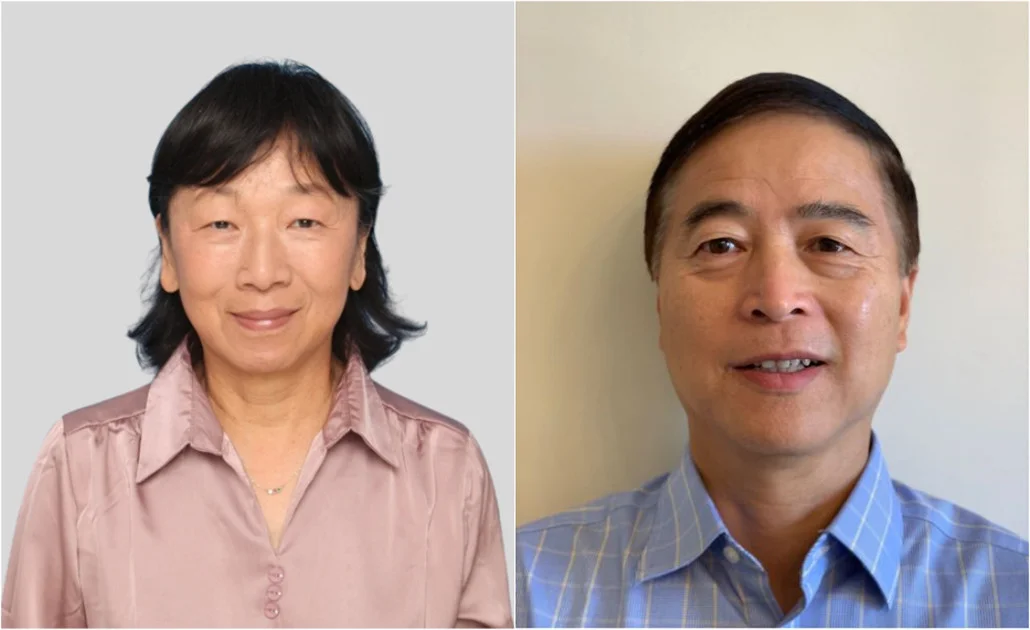

2021年1月的一个早晨,正在家里做咖啡的MIT教授陈刚被突然出现的FBI逮捕,这便是“中国行动计划”中最引人注目的陈刚案。

2018年,美国发起了“中国行动计划”,用以消除他们所认为的中国对美国“国家安全”的威胁。根据《麻省理工科技评论》编纂的数据库,截至2021年底,美国司法部已经根据“计划”,对162名被告提起了诉讼,其中,90%的案件针对华人(专题)。

在“中国行动计划”目前有资料可查的一百多起诉讼中,陈刚案之所以广受关注,这一方面因为陈刚的学界大佬身份,MIT教授,并曾担任过MIT机械工程系主任。另一方面,也离不开该案最终结局——根据《麻省理工科技评论》,“中国行动计划”3年,其涉及案件的关注重点从经济间谍案件为主转向了以科研诚信案件为主,而在陈刚案中,经过1年多的彻底调查,2022年1月,美国司法部因找不到能够证明陈刚有罪的证据,而不得不撤诉。而根据前述杂志在2021年底年底进行的一项调研,在他们所找到的148个中国行动计划相关起诉案例中,只有5%的案例以政府撤诉告终。

与占比95%的案例中那些被判有罪(5%)、认罪(21%)或是待决(48%)以及其他各种情况的“中国行动计划”涉诉者相比,陈刚是幸运的,正如他本人曾经讲过的,“我痛苦地意识到,我是不幸运者中最幸运的一个。许多其他华裔(专题)美国科学家正因类似的所谓’罪行’而受到不公正的调查。”

陈刚的幸运有诸多原因,他经得起审查的行为,几乎毫无瑕疵的过往;美国政局的变动——陈刚宣布无罪的日子是在拜登(专题)任命了新的马萨诸塞州联邦检察官之后的第十天;以及最为重要的,来自学校的支持。

陈刚被带走后,MIT校长第一时间表达了对陈刚的支持,不仅如此,校方还替陈刚聘请了律师,全力支持这位教授与司法部的抗争。这种程度的学校支持,在被卷入中国行动计划的华裔学者中,是罕见的。对于更多被卷入相关诉讼的学者们,除了需要面临来自政府的逮捕、讯问,还需要应对来自校方的质疑和背叛。田纳西大学华人学者胡安明遭遇FBI逮捕后,他的大学立即对他采取了停薪停职,8个月后,学校宣布中止了他的终身教职;在俄亥俄州立大学前风湿免疫学教授郑颂国的案件中,他不仅被解雇还需要赔偿俄亥俄州立大学为了开除他而支付的律师费,共计41.3万美元……

在MIT,陈刚的170名同事,也在随后给校长发出了联名信,表达了教员将与校长一起坚定支持陈刚的信念。在那封联名信中,“我们都是陈刚”一时间成为了流行语。这流行语的背后,是研究者们对于这种不公正待遇的恐惧,是对于一种丧失学术自由的未来的恐惧;是那些遭遇调查的华裔学者们被迫关闭的实验室、被剥夺的教职和被摧毁的学术生涯;是更多的尚未被波及却生活在恐惧中的华裔学者,科研方向和经费申请上的小心翼翼,如履薄冰。

陈刚案等“中国行动计划”案件发生后,由MIT和普林斯顿大学教授牵头成立的亚裔美国学者论坛、耶鲁大学成立的亚裔教职工协会等纷纷成立。通过一批讲座、论文、非营利组织报告等,针对亚裔研究者的学术种族偏见的议题也开始得到了广泛讨论。

在这些讨论会中,2022年,恢复自由之身的陈刚曾通过自己的经历,总结指出美国FBI和检察官所谓的“行为不当”指控中,有特定的模式:例如歪曲篡改事实、将正常学术交流视为犯罪、不符合程序地急速推进案件、隐瞒部分事实、永远不承认错误等。

今年的5月4日,在耶鲁大学举行的美国康州华人教授年会上,陈刚就“反对种族偏见和定性”重讲了自己的故事,披露了更多案件细节。从这些细节中,我们可以品味出,为什么一个被律师评估认为“找不到(可被攻击的)证据”的案件会在美国司法部拖上一年?为什么几块儿童玩具磁铁的照片会出现在政府的起诉文件中?为什么新闻发布会上的指控与正式指控书中的指控有如此大的不同?

哥伦比亚大学新闻学院新闻专业研究生程雨祺为我们记录了陈刚讲座中披露的案件情况和细节,2024年的今天,回望这些细节,在现在和未来或仍有借鉴意义。

撰文|程雨祺