他一生紧跟党,仍难逃宿命,离奇死去

来源:倍可亲(backchina.com)

01、

1968年,正是文化大革命热火朝天的时候,杨朔选择了离开。

“有人自杀了!”中国人民保卫和平委员会(简称“和大”)的办公楼里一阵骚动。

当时任职于“和大”的资中筠,正在隔离室门口值班,听闻此话,大吃一惊,猛地站起身来。隔离室里全是男性,她只得站在门外问:“怎么回事?”里面的人说,杨朔好像出了问题,不省人事了。

事情发生在1968年8月2日凌晨一两点钟,杨朔当时被隔离在一间大会议室里审查。会议室是两扇玻璃门,从外面能清楚地看到里面。会议室外面有人日夜轮流“值班”,里面的人除了洗漱、如厕,不许出来。

8月1日晚上九、十点钟,资中筠看到被隔离的人陆续拿着脸盆出来去厕所洗漱,杨朔就在其中,并无异样。

一个姓姚的床与杨朔挨着,到了半夜,他起来上厕所,发现杨朔的样子不对劲,推他不醒,才感到有问题。资中筠赶紧打电话叫办公室负责人,不久来了几个管事的,军代表也在其中。他们把杨朔抬了出来,紧急送往北京医院。

1968年8月3日,军代表给“和大”的人开会,宣布杨朔“自绝于人民”。

02、

上世纪五六十年代、直到八十年代前期,杨朔的散文曾风靡大江南北。

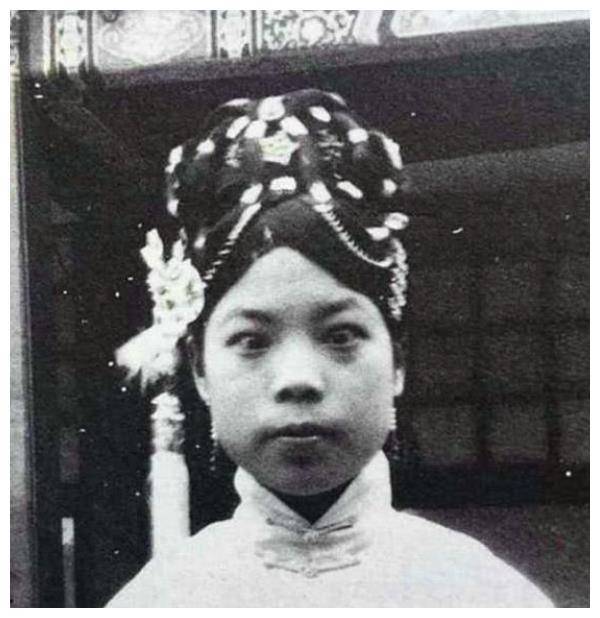

杨朔原名杨毓瑨,1910年生于山东蓬莱,父亲是清末秀才。杨朔高小毕业时,正值胶东军阀混战,杨朔闯荡到了哈尔滨。1927年,经人介绍,他进入英商太古银行做一名小职员。因为工作需要,杨朔一边工作,一边在哈尔滨英文学校学习英语。杨朔极为刻苦,几年下来便能说一口流利的胶东味的英语。

杨朔热爱文学,16岁便开始文学创作。抗战前,杨朔在哈尔滨就与中共地下党有秘密接触。1937年冬,杨朔追随心中的梦想,奔赴心中的圣地延安。在延安,他曾参加作家战地访问团访问抗日根据地,曾在中央党校学习,1945年加入了中国共产党。

杨朔和当时许多知识分子一样,投身于革命洪流中,他们首先是战士,其次才是作家。49以后,一个抒情的年代到来,文艺的主要任务是歌颂社会主义新中国。歌颂是一种艺术手段,也是一种政治态度。杨朔一直执着于对光明和未来的赞颂,成为时代大合唱中一名红得发紫的抒情歌手。

1955年,杨朔到中国作协工作,1958年开始担任“中国人民保卫和平委员会”的主要领导。

杨朔曾被派往开罗常驻,任亚非人民团结组织书记处中国书记。进入20世纪60年代,中苏分歧公开化,常在亚非人民团结组织中“吵架”。杨朔就用他的胶东英语认认真真地吵,寸步不让。在一次会议上,杨朔与苏联书记争吵起来,苏联人骂杨朔“Stupid”(愚蠢),杨朔应声答道:“Stupid returns to you!”(你才愚蠢),结果大家都笑了。

03、

1961年,那是一个饥饿的年代,也是杨朔人生的巅峰时刻。那时他正在开罗喝着甘甜的荔枝蜜,国内苦难的现实丝毫没有影响到他赞美社会主义的激情。他的很多散文名篇,比如收在语文教科书中的《荔枝蜜》、《雪浪花》、《茶花赋》,都写于1961年。

1961年4月29日,《人民日报》发表了杨朔的旅日游记《樱花雨》。文章把美军在日本(专题)的势力比作摧残樱花的风雨,而把日本人民比作在风雨中开放的樱花。毛泽东在这篇文章的标题旁写道:“江青阅,好文章。阅后退毛。”

这年3月,他的散文集《东风第一枝》出版,《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《文艺报》等报刊相继发表评论文章,冰心、曹禺、周立波也纷纷撰文予以肯定。

《雪浪花》是杨朔的代表作。作品叙述“我”在海滨休养,看到海边的几个姑娘正在嬉戏,追逐浪花,议论着礁石的坑窝。就在姑娘们感到不解时,一个欢快的声音从后面传来:“这是叫浪花咬的”,说话的人正是老泰山。随后老泰山说:浪花心齐,“咬上几百年,几千年,几万年,哪怕是铁打的江山也能教它变个模样儿”。结尾,杨朔把开头的浪花和老泰山说的话来一个点题:“我觉得老泰山恰似一点浪花,跟无数浪花集中到一起,形成这个时代的大潮,激扬飞溅,早已把旧日的江山变了个样儿,正勤勤恳恳塑造着人民的江山。”

杨朔的散文,从一叶则可窥视全貌。梁衡评价他的散文,“抒情不是直抒,它先写一件事、一种物、一个人,然后再引出情和理。其中的情和理是主观上设计好的,因此所写的人物和故事实际上是作者思想的一个注解,用之则来,不用则去,没有本身存在的规律,是主题先行,人物紧跟”。

今天看来,杨朔创造的这种“物-人-理”或“景-人-事”的三段式结构,给人一种矫揉造作的感觉。但在当时,“杨朔模式”却是一代人写作的样板,模仿者无数。

《散文》1984年第10期发表的《散文现状纵横观》,对某一天来稿作了统计,“百件中竟有11篇是写小溪的,8篇是写日出的,5篇是写贝壳的。这些作者所在地域不同,职业年龄各异,但却如此不谋而合。更值得注意的是,他们联想引申的路数也大致相同,最后‘升华’的路数也别无二致。”这些写作者都循着杨朔《荔枝蜜》、《茶花赋》之类的思路,文章千篇一律,读来味同嚼蜡。

其实,杨朔也曾真诚地表达过他的内心。1957年5月18日,为纪念毛泽东“在延安文艺座谈会上的讲话”发表十五周年,中国作家协会、人民日报编辑部联合举行了座谈会。会上,杨朔大胆说了真心话:“从前认为只有具有无产阶级思想的作品,才能为工农兵服务,现在感到并不完全是这样,最近《人民日报》有过一篇文章有这样的提法:无产阶级是香花、非无产阶级就是毒草。我看不尽然。有着民主主义思想的好作品,照样能鼓舞和推动人民前进,其实也是香花。”

04、

杨朔经常对照毛泽东思想反省自己。1956年夏,杨朔在一本小说的扉页上,写下自我评语:“我的政治思想、创作思想,都存在着严重的缺点和错误,距离毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的指示很远很远呢。不,有些观点、描写是根本违反毛主席的指示的,这需要在斗争中继续好好改造自己,好好与工农兵结合,这才有点可能写出为工农兵服务的东西。重看旧作,惭愧欲死!”

1955年批“丁陈反党集团”,杨朔也跟着批判,但在1957年欲给丁、陈平反时,他做了反省。随后展开“反右运动”,再次对丁陈等人进行批判,杨朔秉持“党组会有错,但党没有错”的观点,又做了主调为批判“丁陈反党集团”的讲话。

尽管杨朔忠诚地与领袖保持一致,在思想上力求进步,文化大革命中,他仍然没能逃脱挨整的宿命。

杨朔的好运终止于1966年。1966年6月9日下午,亚非作家常设局会议在北京开幕。中国代表杨朔在会上发言,报告了中国为会议所做的筹备工作。这是杨朔生前留在《人民日报》上的最后身影。随后,杨朔便不可避免地跌进了“文革(专题)”的漩涡中。

杨朔用稿费买了几间房子,运动之初,造反派抄了杨朔的家,说他是封资修。他就真诚地做检讨说:无产阶级的作家怎么能买房子呢?说明自己是被资产阶级思想腐蚀了,变修了。

然而,上面给杨朔定的罪名是“丁陈反党集团黑干将”,说他的《雪浪花》是给彭德怀翻案,《荔枝蜜》中工蜂供奉蜂王是在影射。

05、

1968年春,“和大”开始清理阶级队伍,杨朔被当作重点进行审查。7月23日,造反派把他隔离起来,并进行小会批斗。

有个根红苗正的小勤务员,靠造反成了一个小头目。军代表进驻“和大”后,这个小头目就在“和大”院子里的地上写了口号:“打倒反革命修正主义分子杨朔”。杨朔被送进隔离室之前看到了这几个字,他性格迂腐,太认可军代表的权威,觉得之前造反派批斗他,还没有给他定性。但是军代表来后,给他扣上了“反革命修正主义分子”的帽子,就代表党中央给他定性了。

思来想去,他写条子要求和军代表谈话。他想表达自己并不反党的意思,但军代表没有理会他,决定先放他一放再说。这让杨朔更加相信党已经放弃他了,顿时彻底陷入绝望之中。当天晚上,他把平时积攒的安眠药全都吃了,等送到北京医院时,也已过了最佳抢救期。他的生命,永远地定格在了58岁。

杨朔一生没有婚娶,胞弟杨玉玮的女儿杨渡不满一岁就过继给他作了养女。杨朔去世时,杨渡仅是十岁出头的小姑娘,虽经百般请求,她与杨朔也没见上最后一面。此后,杨渡跟着生父杨玉玮,一直在为杨朔的平反四处奔走。

1975年,在杨朔去世7年后,“和大”才为他举行了骨灰安放仪式。但实际上并没有骨灰,骨灰盒里放置的,只有他生前使用过的老花镜和一支钢笔。

有人说,杨朔死得冤枉,他至死也没有弄明白,自己根本不用死。他只是丧失了自由,只要熬过去就没事了。但他看多了许多人被权力抛弃后的悲惨结局,觉得自己也要走上这条路时,便丧失了活下去的勇气。

“杨朔的悲剧也是一代文人的悲剧。不仅仅是他在‘文革’中的遭遇,也包括他的作品。”三十多年后,资中筠如是说。