- 闲谈“古不墓祭” --《说孝》系列之二 [2022/10]

- 父亲的死 [2021/03]

- 父亲死,故乡就没了 [2020/08]

- 江青同志--读《还原一个真实的江青》 [2020/10]

- 特别的生卒日--先父去世周年祭 [2021/03]

- 抹黑华为可休矣! --兼谈中国网络安全 [2021/04]

- 为先君补办追思会 [2022/10]

- 王光美回忆中的江青 [2020/10]

- 从亚特兰大枪杀案看媒体报道的选择性 [2021/03]

- 再聊“泡妞” [2020/07]

- 江青同志(下) [2020/10]

- 网遇“英国女骗子” [2020/10]

- 我看上海人 [2020/06]

- 身处澳洲看中澳关系 [2021/06]

- 汉语是世上最丰富的表达语言? [2020/07]

- 毛泽东的《沁园春·雪》 [2020/08]

- 王光美记忆中的“三年困难时期” [2020/10]

- 我们还有羞耻之心吗? [2020/08]

- 驳易中天“中国人无信仰” [2020/08]

- 再论“羞耻之心” [2020/08]

- 简评方方“有态度的文学” [2020/09]

- 对于「国泰事件」的应对建议 [2023/05]

- 网络交游的启示 [2020/09]

- 谈“骂人” [2020/06]

林黛玉入贾府时是几岁?

--看「驳杨绛的红楼评论」网文

“读书不多,而想得太多”,这话据说是杨绛语录。不佞曾读过杨绛大部分出版作品,对此句似无印象。网上说,这是她给某位年轻人的来信回复中的告诫语:“你的问题主要在于读书不多,而想的太多。”难辩真伪,但不佞初闻此言,虽已不算年轻,但刺激还是蛮大,暗自努力以此为鉴。

人,都有表达己见的自由,天赋人权嘛。但见解能否为大家所认可,是否经得起时间的考验,则又是另一码事。古人谓「立德立功立言」为三不朽,说话行文是大事。某些人因曝得大名,说话有了影响力,便什么话题都敢说,如张爱玲的姑姑嘲笑当时的名人一样。如今韩寒,还有哪位高晓松就如此,韩寒谈中国历史,高晓松开现代史讲座......不过,李敖生前对此说过一句刻薄话:“《资治通鉴》二百九十四卷你得通读过才好谈中国历史”。一些人不以为然,觉得对历史的真知灼见不在于读史书多少。这也是有道理的。但,你某些结论似乎靠谱并不能代表你的证据和推论也靠谱,假设百年前一位初中生比爱因斯坦更早宣称光线会发生弯曲现象,你会认为他比爱因斯坦睿智,还是说他瞎蒙呢?今天,某些有特异功能的“科技人”和“预测家”也不少呢?

当然,名人言论文章中的硬伤,因关注度大,常会有挑刺者;但某些非著名作家,尤其是网络写手的文章就不那么容易被质疑了。最近因谈《红楼梦》,想起杨绛曾用红楼典故①自嘲的事儿,却记不起在哪篇文章,于是以“杨绛”、“红楼梦”等关键词狂搜,竟发现一篇“我驳杨绛《漫谈红楼梦》。该文质疑杨绛认为林黛玉进荣国府时的年龄在十二三岁。该作者“乔治桑”的批驳理由如下。

该文链接(http://www.vsread.com/article-632032.html)

其实,众多红迷嘉许的前八十回硬伤还是有的,尤其书中人物的年龄。当然,相比中国古代其他的长篇小说,《红楼梦》作者对时间轴的把握算是相当不错的。考虑到好几百个人物,前后跨度大,以当时的写作条件,没有Office这类工具,有些硬伤可理解。但“乔治桑”批驳杨绛的理由却是幼稚可笑的,该网站编辑与留言者未能指出她(可能是乔治·桑的粉丝?假设是位女士)的错误也令人遗憾。

杨绛女士这篇谈红楼梦的文章不佞曾读过,观点未必都同意,但很喜欢她的行云流水的文字与对红楼细微处的推敲。并不觉得如“乔治桑”所批驳的“这篇漫谈杂文,有明显的硬伤,很多说法都经不住推敲,缺乏一个知名学者做文章所具备的严谨性。”仅谈“乔治桑”批驳的第一点胡乱说两句。

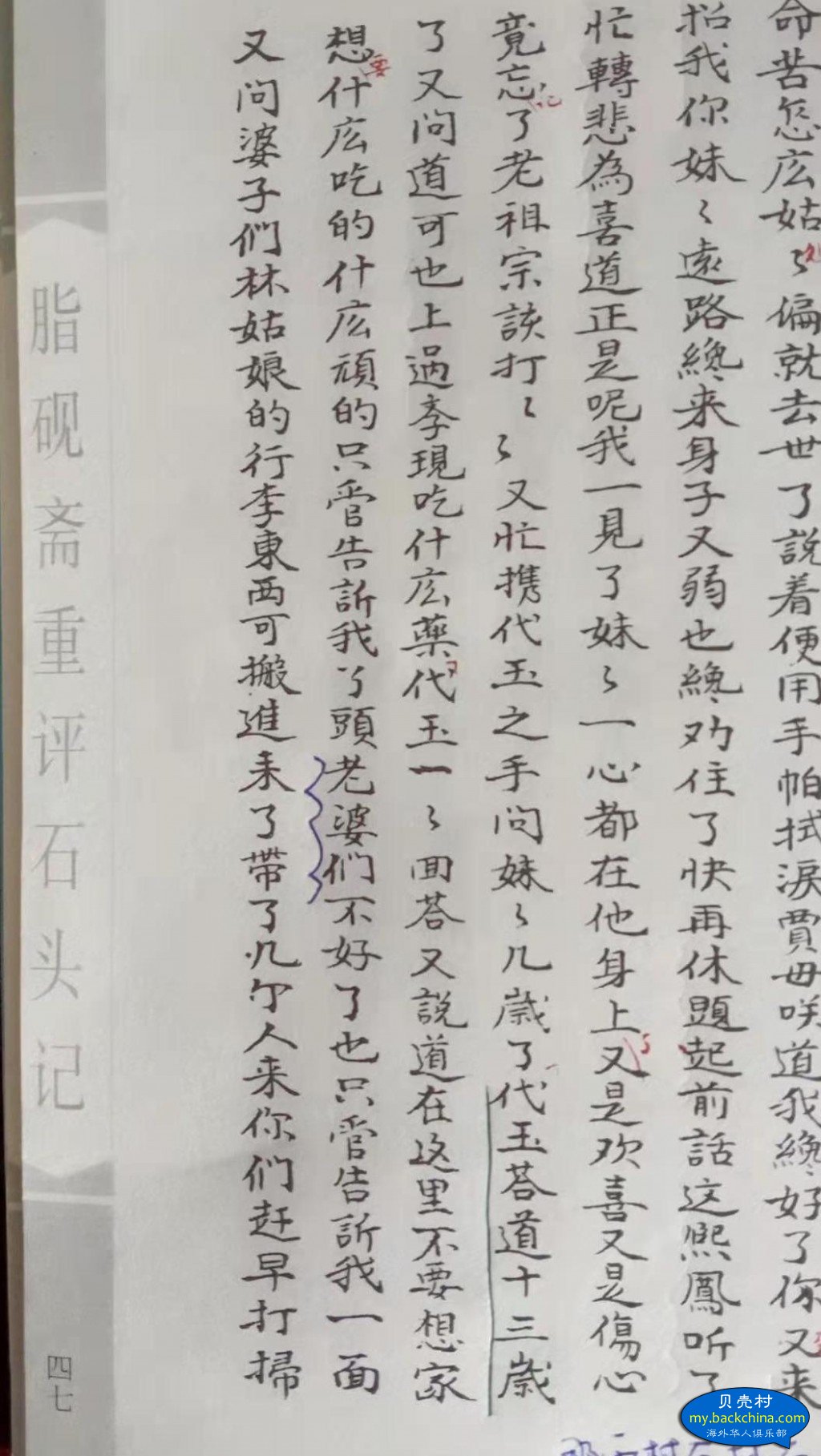

杨绛小时候就与妹妹杨必偷读其母的《石头记》抄本,毕生对《红楼梦》及其研究进展关注,对红楼掌故信手拈来--有兴趣读杨绛的回忆录,怎不知按书中推算应不超过七岁?但《红楼梦》对她的描写上与某些版本就明明写出了十三岁!如不佞手头有己卯本《脂砚斋重评石头记》,的确就有凤辣子问黛玉几岁,答“十三岁了”。为何不同版本不同叙述,个中原因也是红学家仍在研究的。作为“红迷”固可坚持“黛玉入贾府是七岁”,却不能指责杨绛“十三岁”说法是硬伤。你有推论、分析和证据,而杨绛也有推论、分析和证据!

黛玉进贾府的年龄问题:如果按前一回的交代,林黛玉最多七岁,这点“乔治桑”推论没错,但以书中贾雨村谈到林黛玉在母亲去世前后的情形、避母亲“敏”字讳的表现与作者通过林黛玉观察来描述贾府的情形,包括对林黛玉的身材、眼神的描写,谁能相信这是六七岁的女学生呢?但问题又来了:如按书中描述的猜测或“己卯本”黛玉回答凤姐的话“十三岁了”,则前一回中又说贾雨村从五岁开始教这个女学生,难道在林如海府上做西宾七八年?如果再回头坚持是林黛玉入贾府还是七岁,那么薛宝钗前后脚相差不到一年入神京,其中一个原因是选秀,公认宝钗、宝玉和黛玉相差一两岁,那不是宝钗八九岁就参与朝廷选妃?......(相信看官还可列出诸多的疑问)反正无论十三岁还是七岁都难以自洽,这就是一处硬伤。不佞喜红楼,是因作者知识丰富、用典精妙、文辞新雅和境界高远,不会因一些小硬伤而苛责古人、非议前贤--当时曹雪芹之辈并没有我们今天的OFFICE写作工具,也没有电脑日历,甚至连硬笔都无,要处理好几百个人物的复杂关系、性格冲突、情节铺垫渲染和时间跨度安排,是一件无比艰难的事。事实上,在中国古代的长篇小说中,对时间轴的把握上,《红楼梦》做的是相当好的--如果我们以胡适先生推崇的《儒林外史》来比较。正因《红楼梦》在人物年龄等问题上的并未修订到完美,那些考据相对来说就困难许多,这也是不佞不敢、也不愿花时间来考据《红楼梦》,坚持做外行的原因。杨绛的夫君钱钟书②有言:鸡蛋好吃,多吃就是了,何必去关心那只下蛋的老母鸡呢?(大意)《红楼梦》好看,多读几次就是了,何必去考据来考据去?

这位“乔治桑”后面列举了所有不同版本对林黛玉进贾府时的描写,以驳斥杨绛对林黛玉相貌描写的质疑。她也提到了己卯本,为何她没注意到这个版本中有林黛玉说自己“十三岁了”的文字呢?难道她写文章批驳杨绛时仅仅是靠“COPY & PASTE”,而未通读过己卯本?看到该网站上的编辑按语称赞乔治桑不盲从大师,他是否查阅过诸版的《石头记》,至于文章下那些恭维作者的留言就更不用说,全都未看过己卯本《脂砚斋重评石头记》!--其实我也怀疑当代“红粉”中有多少位读过某版《石头记》影印本,光是繁体字俗体字和断句就让不少人止步呢?

质疑名人前贤无须指责,而是该鼓励。社会的进步就是靠质疑前人才产生的。但需要做足功课,想的多,也要读的多、经历的多。否则未指出前辈的硬伤,倒是自己留下硬伤,多不好?!还有,万一指责错了,被发现,赶紧在显要位置道个歉,也是可取的。最次,发现错了,悄悄地删掉自己有硬伤的文章,也行,至少表示该作者有廉耻心。而至今这篇文章仍挂在网上,且轻易被人搜索到,可能作为典范而以讹传讹误人子弟,多可怕?!当今互联网上这类文章又有多少呢?本不足与辩,但想起她所批驳的杨绛的「坊间语录」:

“你的问题主要在于读书不多,而想的太多”。

窃以为很贴切,故草撰几字,供识者一笑,亦以自警。

2020.01.13-18於悉尼

【注】

①后查出是其回忆某节日上天安门城楼观礼情节,登楼的票有不同颜色以区别等级,杨绛拿到最末等绿色,这是对知识分子的政治待遇,至少没讲你当异己分子了。故杨绛以红楼中秋纹的话自嘲“我只领太太的恩典”。刁钻精妙!

②当然,钱钟书也曾评过林黛玉的年龄问题,与杨绛意见完全一致,夫唱妇和,妇唱夫随。估计这位乔治桑不敢批判钱钟书也出现“硬伤”了吧?一笑。

相关链接: