- 闲谈“古不墓祭” --《说孝》系列之二 [2022/10]

- 父亲的死 [2021/03]

- 父亲死,故乡就没了 [2020/08]

- 江青同志--读《还原一个真实的江青》 [2020/10]

- 特别的生卒日--先父去世周年祭 [2021/03]

- 抹黑华为可休矣! --兼谈中国网络安全 [2021/04]

- 王光美回忆中的江青 [2020/10]

- 为先君补办追思会 [2022/10]

- 从亚特兰大枪杀案看媒体报道的选择性 [2021/03]

- 再聊“泡妞” [2020/07]

- 江青同志(下) [2020/10]

- 网遇“英国女骗子” [2020/10]

- 我看上海人 [2020/06]

- 身处澳洲看中澳关系 [2021/06]

- 汉语是世上最丰富的表达语言? [2020/07]

- 毛泽东的《沁园春·雪》 [2020/08]

- 王光美记忆中的“三年困难时期” [2020/10]

- 我们还有羞耻之心吗? [2020/08]

- 驳易中天“中国人无信仰” [2020/08]

- 再论“羞耻之心” [2020/08]

- 简评方方“有态度的文学” [2020/09]

- 对于「国泰事件」的应对建议 [2023/05]

- 网络交游的启示 [2020/09]

- 谈“骂人” [2020/06]

闲话“水饺”

每临冬至、除夕、大年初一或“破五”等华人传统节日,“吃不吃饺子”,肯定是南北两地人热议的话题。

某年除夕不知怎地,我无聊调电视频道至央视,正好快到转钟,只听得春晚主持人朱军先生豪迈地说:“......全国人民正端上热气腾腾的饺子......”时,木然良久。后与岭南友人说起,他嘲笑:“我们早就不看那个春晚啦,你这叫自取其辱。”说的也是。后沪上周立波在其清口节目中也嘲讽朱军先生这个“热气腾腾的饺子”,并告诉他上海人这晚吃汤圆。

当然,中国幅员辽阔民族繁多,除夕主吃的食物不尽相同,但自从那次恶心后,我开始留意这饺子的来由。这些年陆续搜集研读古今资料,现将心得与诸君分享一二。

首先,明代和之前的相关史料,北方并无过年吃“水饺”的习俗,倒是有“扁食”的民俗(如明代的《署宛杂记》),这偶尔被人偷梁换柱说成是“水饺的古称或俗称”,但更多的考证,明代北方的这个“扁食”更像是馄炖的俗称--当然,后来水饺流行后一些北方农村继续用扁食来称呼水饺。到了清朝,潘荣陛(生卒不详,活动范围在雍正乾隆年间)的《帝京岁时纪胜》对于乾隆时期的北京除夕夜有这样的记载:

“阖家吃荤素细馅水饺儿,内包金银小锞。食着者,主来年顺利。”

这是我发现记载过年吃“水饺儿”(类似现在的水饺)较早的文献。更多清朝的文字则是用“煮饽饽”来代表。如光绪年间富察敦崇在他的《燕京岁时记》中这样道:

“京师谓元旦为大年初一。......是日,无论贫富贵贱,皆以白面作角而食之,谓之煮饽饽,举国皆然,无不同也。富贵之家,暗以金银小锞及宝石等藏之饽饽中,以卜顺利。家人食得者,则终岁大吉。”

这个“煮饽饽”正是我们现在说的水饺。

如果潘荣陛所说的“水饺儿”就是明代北方人所说的扁食,那他用不着用“水饺儿”这个新词,直接说扁食就好?但他所说的“水饺儿”也不像是明朝南北都流行的馄炖,因他在《帝京岁时纪胜》中介绍北京人过冬至节时提到吃馄炖。且在书中谈到“皇都品彙”时专门介绍扁食和馄炖门肆。从这点看,在潘荣陛生活的雍正乾隆时期,扁食、馄炖与水饺儿均不同,现今流行的饺子,就是满人皇帝的“煮饽饽”。曾有位专家写了一本《饮食史》,用大量的篇幅证明古代的馄炖与水饺不是一回事,但这位专家最终却又去证明现代水饺的“源远流长”,将之追溯唐汉,让人叹息。

以上两作者一个是乾隆时期的北京大兴县汉人,一位是晚清满人,都介绍京城的民俗,更值得注意的是生活在嘉庆道光咸丰同治四朝的吴振棫(1790-1870同治十年卒)有一部介绍清朝典章制度《养吉斋从录》,他是这样描写御膳房备膳:

元旦进煮饽饽,其一馅中裹银锞,置碗面,下箸即得之,以为吉利也。

也就是说皇上在大年初一要吃“煮饽饽”,也按民俗在其中一个煮饽饽馅中包银币,并将之放在碗面上,这样让皇帝下筷子就可吃到:嗯,今年大吉,国泰民安!!这个“煮饽饽”,也许在满人入关后吸收了汉人原来的扁食、馄炖做法,且因皇帝的喜爱,推动了这个煮饽饽(这里该感谢潘荣陛为大清创造了“水饺儿”这个“新词”)向全国传播、发展。试想,同样是北京的民间风俗“扁食”,大明王朝两百多年也没能将之影响全国,反倒是来自南方汉人在驱逐蒙古皇帝后,将南宋保留的中原习俗和语言等传播、推广,所谓“恢复中华”......因此说,现代水饺是满人对中华美食的贡献,一点也不过分。

还得注意几点:吴记载宫廷事,尊重满族皇帝的习惯用语,将这种面皮包馅的食品叫“煮饽饽”,而不是明代北京的民俗“扁食”。这说明两者是完全不同的食品。他也没有如前辈潘荣陛用“水饺儿”的称呼,说明在他生活的年代,“煮饽饽”尚未在大清国民间被普遍称为“水饺儿”或“饺子”。第三,在吴振棫这位来自钱塘的江南人眼里,饺子是指另一种与“煮饽饽”完全不一样的食品。

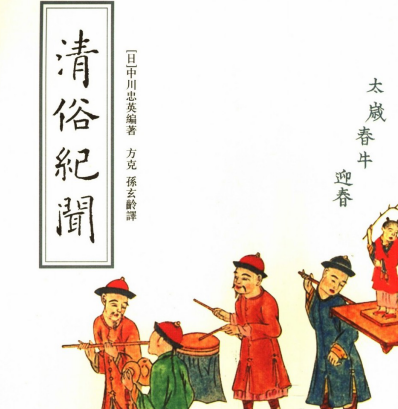

那么,吴振棫所处的江南浙闽一带所理解的饺子是什么样子呢?我们再来看看日本人编写的《清俗纪闻》,此书系日本的中川忠英在宽正十一年(1799,嘉庆四年)为了解潜在的竞争对手清国所做的资料汇编,他根据日本的诸多通事(翻译之旧称)访谈那些往来日本做生意的中国客商写成,极尽详细。因这些客商多来自吴越浙闽,因此可算是外国人记录清朝南方地区的百科全书。在“卷四·饮食制法”中对中国食物分“点心类”和“大菜类”,饺子在点心类,抄录如下:

饺子:将面粉用水和硬,以擀棒压薄,擀成各约直径三寸之圆皮,将切成丝之猪肉与切碎之香菇、葱等搅拌好后,用圆皮包好,放进蒸笼蒸熟食用。

诸君看到此会说,形状差不多,北方是煮,叫水饺;南方人蒸,叫蒸饺。都是饺子。老实说,我开始也以为这样,但接着读下去就迷糊了。只怪如鲁迅先生所言的“日本人太认真”,他们竟然将中国江南越闵地区的饺子的模样也画了出来!

《清俗纪闻》中描绘清朝嘉庆时南方的饺子模样

如图所示的“饺子”不是今天南方人所说的“烧卖”吗?

因此,所谓中国历代史书上的“娇耳”“牢丸”、“扁食”和“角子”等,均与满人的“煮饽饽”(北方汉人借用的汉字“水饺儿”,现在意义的水饺)不同。我们现在称的饺子,就是满人的煮饽饽。至于清朝时南方地区人民所称的“饺子”,可能因被满人皇帝占用称“煮饽饽”了,就将自己对“饺子”的称呼改叫“烧卖”或其它了?反正汉字表达丰富、组词方便。

中华美食文化历史源远流长,这个不假。但,这是各地区各民族人民不断融合进化的结果。现代的水饺,明明白白是满族人对中华美食的不朽贡献,我等其它族裔人岂能对此一笔抹杀?非要说是古已有之,这是对满族人的不尊重。满汉蒙藏维壮苗等五十多个民族均为今天中华民族的组成部分,他们都是中华文明的贡献者。融入有先有后,实在没有必要无端地将所以发明都扯到远古的“炎黄子孙”和“龙的传人”上。

事实上,按古书上的说法,春秋时期今天的江苏浙江安徽湖北湖南等省(吴越楚)都不算是中国;东汉时的那位豪言“马革裹尸”的爱国将领马援,就是征战湖南湖北一带的少数民族“武陵蛮”中染疾身亡的--这说明今天的湘西鄂西南在东汉时也不是中国;直到唐代我们仍可看到大量征讨“黄洞蛮”的记载,这说明那个时代的广西某些地区也不是中国。今天之中国,是多年的征战、分离和统一才融合一体的。今日之中华传统文化也应该是历代各民族融合的结晶,绝不能简单归于某一个源头。

饺子,既然是满族同胞给我们带来的新的饮食,为何一定要将它视为“炎黄子孙”的那些“老祖宗”的发明呢?难道东北地区的女真族、满族人的祖先不是我们中华民族的“老祖宗”之一吗?非得仅仅“炎黄的子孙”才算正统,蚩尤的子孙就是蛮夷?

前段时间网络上中韩两国网民为水饺的发明权争论不休,日本人一旁看热闹,一位学者评论:满族人和朝鲜人都属于通古斯裔,他们的地理、种植物、和气候相同,也许都是吃“水饺儿”,谁先谁后则难讲。但中原地区的中国人肯定不兴吃“水饺儿”。以中国的古籍完备,饮食记载详尽,如馄炖(笔者就遇到过诸多明清方志的连续记录)!更重要的是“过去日本在食物上什么都模仿古代中国,却没有类似饺子的料理。饺子是十八世纪才传到日本的。”也就是说,现代意义的饺子,即《燕京岁时纪胜》中提到的“水饺儿”,是清朝才开始由满人皇族以北方地区为中心慢慢在中国传播开,并同时流传到日本的。

话说回来,笔者在北方生活十多年,内子是地道北人,孩子也在帝京长大。我当然爱吃水饺,但视之为一种方便、快捷的美味点心类,与汤圆、糍粑、烧卖、油条、春卷和馄炖的地位一般。冬至、除夕也会陪家人一起吃几个水饺。如要让我冬至吃、除夕吃、大年初一吃、初二吃、初三还是吃,“破五”也还要吃,我会难以接受--这也太对不起我大中华饮食文化的博大精深了?朱军先生在央视除夕夜称“......全国人民正端上热气腾腾的饺子......”,是对中国饮食文化的无知,是对全国比例高达58%的中国人不尊重。

最后再强调:水饺是一种既好吃、又快捷方便--尤其是当下有包饺子机、有冰箱储存的环境下的食品,也是被外国人认为最代表中华饮食文化的食品之一。但,切不可夸大它的历史年份,穿凿附会,贻人笑柄;又抹杀了我国满族人对中华饮食文化的历史贡献,也不仗义。难道称中国人流行吃水饺的历史一定要越早越好吗?难道水饺源自中国的少数民族满人,就降低了中华传统美食之一的水饺的含金量?列位南北看官,不可不审也!

2020.01.23撰发

2020.12.28重订

参考资料:

1)清《帝京岁时纪胜》

2)清《燕京岁时记》

3)明《署宛杂记》

4)清《养吉斋从录》

5)日本《清俗纪闻》

6)日经中文报道

相关链接:

(未经书面授权不得转发,谢谢)