- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

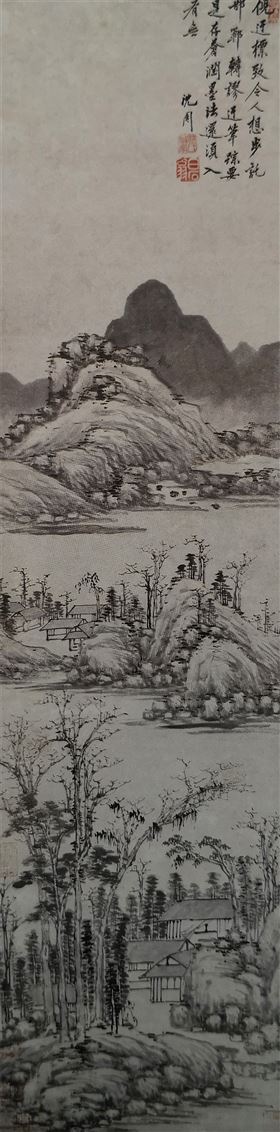

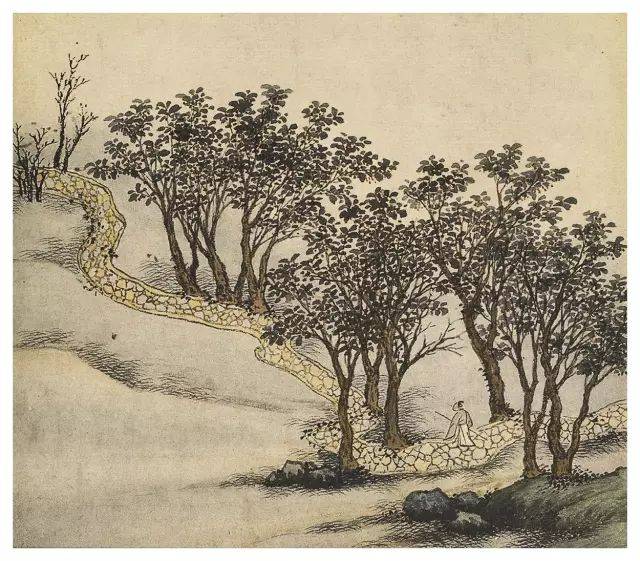

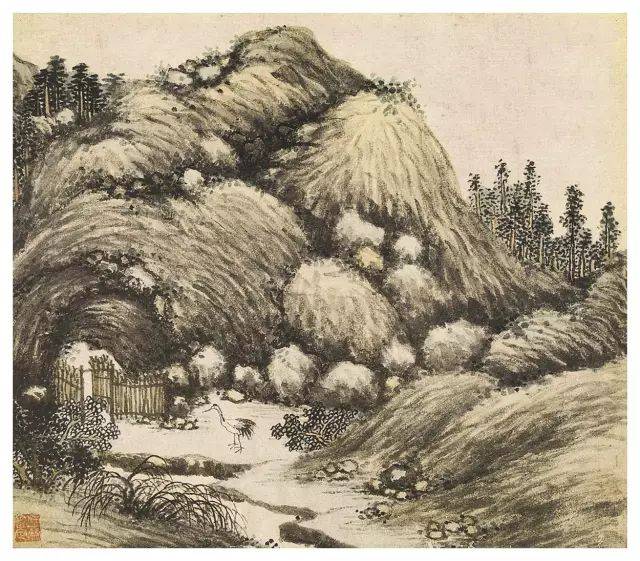

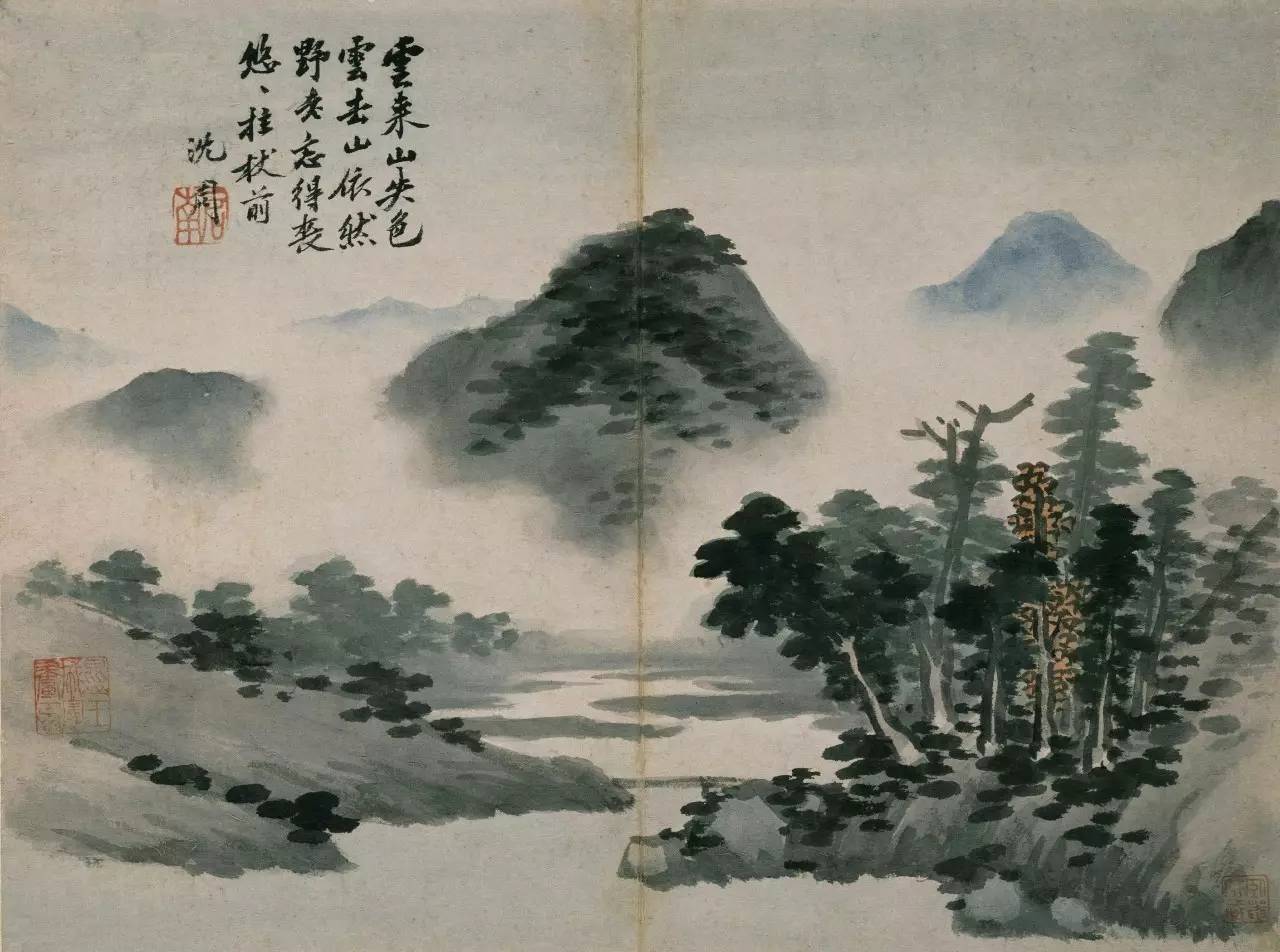

仿米山水图

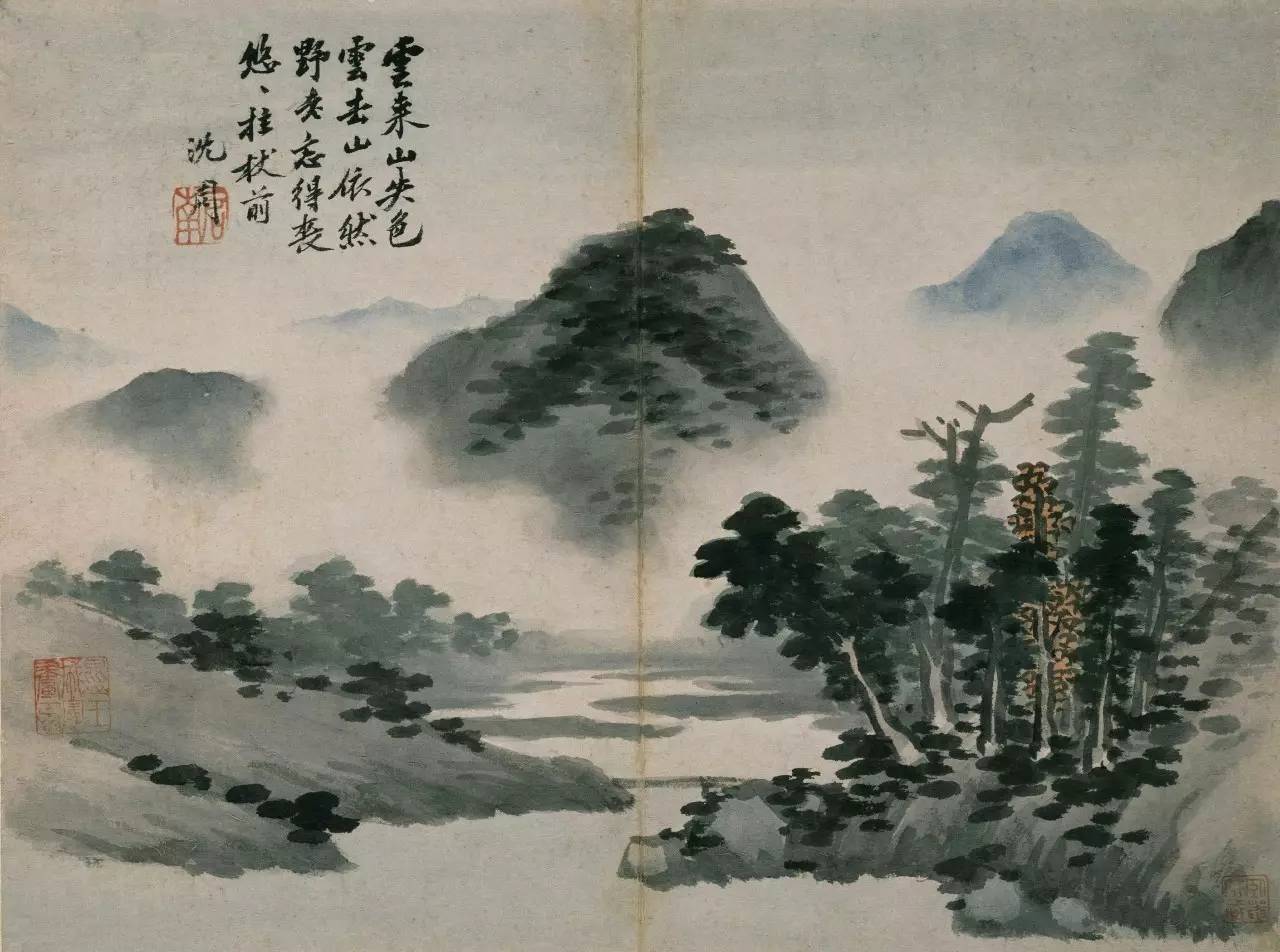

画家自题:“云来山失色,云去山依然,野老忘得丧,悠悠拄杖前。沈周。”

沈周(1427年11月21日—1509年8月2日),字启南,号石田,晚号白石翁,明代著名画家、书法家、文学家、医学家,长洲(今江苏苏州)人。

沈周与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”,是吴门画派的创始人,他师法元四家,并上溯董源、巨然,同时旁涉南宋院体画和浙派等,形成了独特的个人风格,在元明以来文人画领域有承前启后的作用。传世作品有《庐山高图》《魏园雅集图》《仿黄公望富春山居图》《沧州趣图》等。

细细体味沈周的山水画,它大致可分为三个阶段。第一阶段我们一般称之为细沈,因为在这段时期他的大部分作品尺幅都比较小,初学于父,叔,泛学诸家,但主要师学王蒙甚多,所以笔法跟王蒙很相似,比较缜密细秀。第二阶段是40岁到60岁之间,多被称为“细沈”到“粗沈”的一个转变,也是一个变革的时期。在此阶段他师法于黄公望,劲健雄起,多大幅之作。在此阶段他最具有代表性的作品就是《庐山高图》,此幅画与宋代郭熙的《溪山行旅图》可相媲美。第三阶段是他的晚期作品,多被称为“粗沈”,因为这个时期是属于他的成熟时期,师法于吴镇,笔法精简苍厚,凝重圆浑。但有很多作品,也融眾家之长,在创作中已有了自己独特的艺术风格。

沈周 《采菱图轴》纸本 36.3x22.8cm 日本京都国立博物馆

(一)细沈

沈周四十岁之前我们一般称之为“细沈”阶段,这一时期的作品很多,但最具有代表性的山水画作品为《山溪客画图》《幽居图》和《采菱图》。

《采菱图》为沈周四十岁所作,写成此图后,复填人月圆词一阙,以造孤兴。菱为夏花秋实的水生植物,图中写三名吴中女子,各驾小舟,采菱湖上。近处坡上,三四疏柳,几株枯树,已是秋深菱熟时节。远山不高,坡陀连绵,村落小桥,散见山脚林木际,染色以赭石为主,颇有秋意。用笔匀细,山石作长披麻,柳条下垂,端穆有致,极得赵孟頫“鹊华秋色”之遗意。董其昌评赵孟頫为“有唐人之致去其纤,有宋人之雄去其磔。”沈周此图与他晚年之雄健大不相同,欣赏当从渊厚静穆中领取其高古神韵。

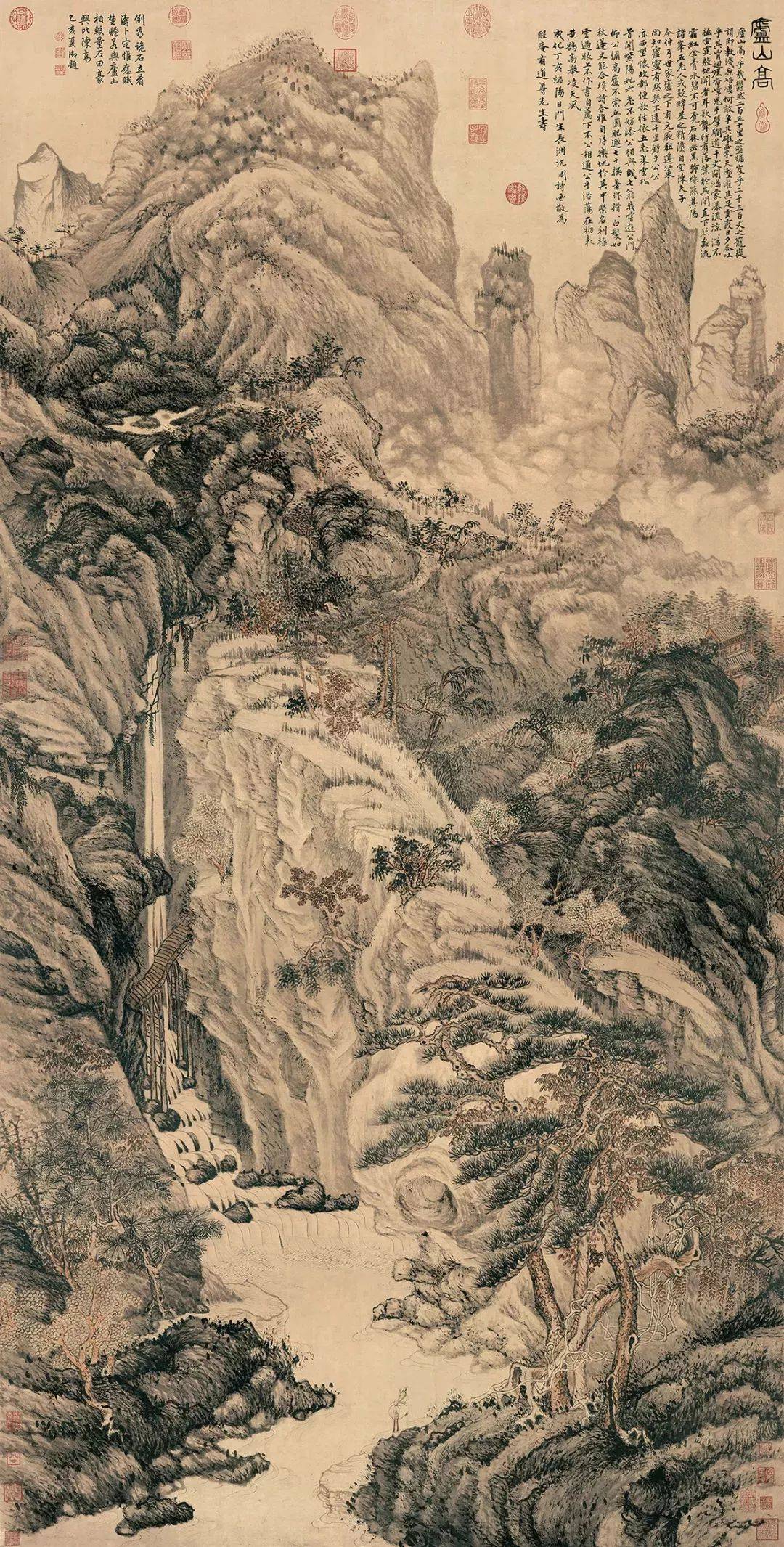

沈周《庐山高图》 立轴 纸本 浅绛 193.8x98.1厘米 台北故宫博物院藏

(二)“细沈”转为“粗沈”的过程

由细入粗,是沈周40岁以后的一个变革过程,画法由细变粗,景致也由繁到简,师法黄公望,劲健雄起,多是大幅之作。最具有代表性的作品则是这幅《庐山高图》。现藏于台湾故宫博物院,纸本,淡设色,它的尺寸是纵193.7厘米,横98.1厘米。

这幅《庐山高图》,是沈周四十一岁时为恩师陈宽七十岁所作的一幅祝寿图。画中用庐山高大威严的形象,来表达对恩师的敬仰之情,而且在图的下部还有几棵高大的长青松和一位特别小的人站在山坡上,这人应该就是沈周的老师陈宽,使画面也更切题意。此寄情山水,也表现了一位文人画家的思想,从而更好的把沈周对恩师的敬仰之情和祝寿的语言而表达得淋漓尽致。

在构图上这幅画不同于以往的作品,采用的是高远法,全景式构图,此构图吸取了五代荆浩、关仝,宋代郭熙和元代王蒙的优点,也显示出从“细沈”慢慢转向“粗沈”的一种风格。笔墨上,在此期间,因为是沈周的一个变革的过程,虽然也师学黄公望,但王蒙的笔意比较多。山峦层叠,树木繁茂,尤其是在山石和树木的皴法上有所体现。山石和树木中,山石的皴法是用披麻皴、牛毛皴、解锁皴夹在一起,皴染的遍数也很多,再加上浓墨点苔,焦墨提醒的技法,使山体更显得苍茫浑厚。树木的内轮廓线与内磷皴的笔墨色相近,树的松叶是细笔中锋用笔,使树木显得更加威武挺拔。整个画面浓淡干湿,虚实布白都安排的巧妙得当,尤其还有作者的题跋给整幅画更增添了一种文人画的意境。

从这幅画再加以分析可以看出,在构图及绘画风格上,正如文徵明有云:“自少时作画,已脱去家习,上师古人,有所临摹,辄乱真迹。然所为率盈尺。至四十外始拓为大画。粗枝大叶,草草而成。虽天真乱发,而规度点染,不复向时精工矣。”可见虽然王蒙的笔意很多,但此画的这种意境和审美体验却是完全不同。而且在此阶段,沈周四十三岁时,与友人畅饮,忽灵感一来,画了一幅《山水图》,题跋上显示自称“米不米,黄不黄”,这也充分显示出沈周师学古人,但又在此基础上,又加以自己的一些特点,也在发展着自己的一种艺术风格。

(三)粗沈

“粗沈”是沈周六十岁以后,属于晚期。这一时期的传世作品较多。如《春雨欲归图》《落花诗意图》《岸波图》《京江送别图》《仿大痴山水图》等等。

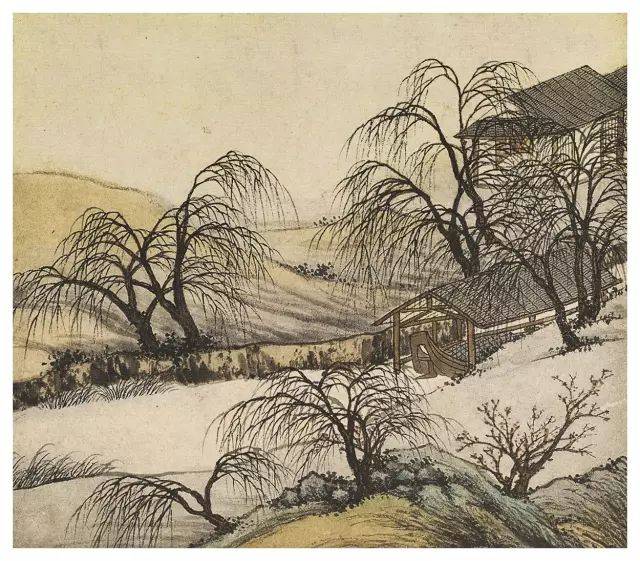

晚年,《京江送别图》是比较具有代表性的,是六十五岁时的作品。纸本,设色,纵28厘米,横159厘米。这幅画是沈周送别吴俞而作。吴俞是沈周的亲友,也是文徵明的岳父。当时吴俞要到云南一个偏僻的地方去赴任。画面中站在岸边的人做送别之态,而船已渐渐远去,图中的景色是江南一代杨柳葱郁,非常湿润的感觉,也用这风光无限的景致来表达作者送别友人,依依惜别之情。从构图上可看出比以往也简疏很多,皴法也不同于以往的长披麻皴,而偏向于短粗的皴法,线条苍劲有力,颜色的晕染比较淡雅。整幅画给人的感觉相比较“细沈”比较粗放,气势雄阔。

粗沈这个时期沈周的佳作非常多,此阶段他醉心于吴镇,笔法精简、苍厚、质朴。但是他又把吴镇的粗豪、黄公望的松秀、王蒙的灵动等众家之长融合为一体,形成了“粗枝大叶”而又“天真平和”的独特的艺术风格。

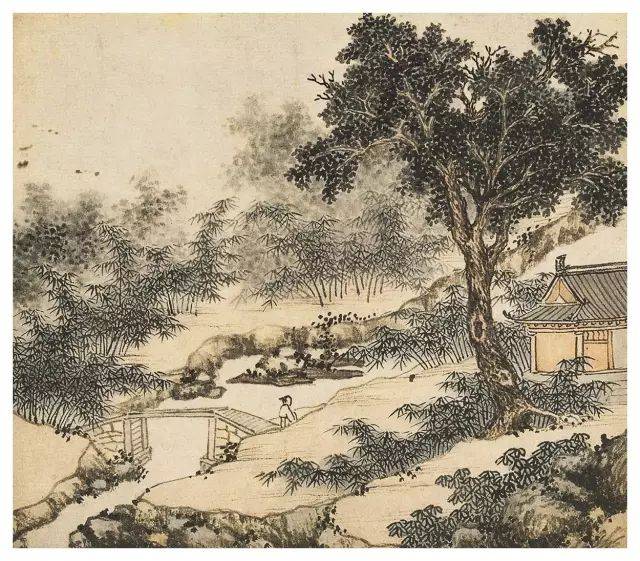

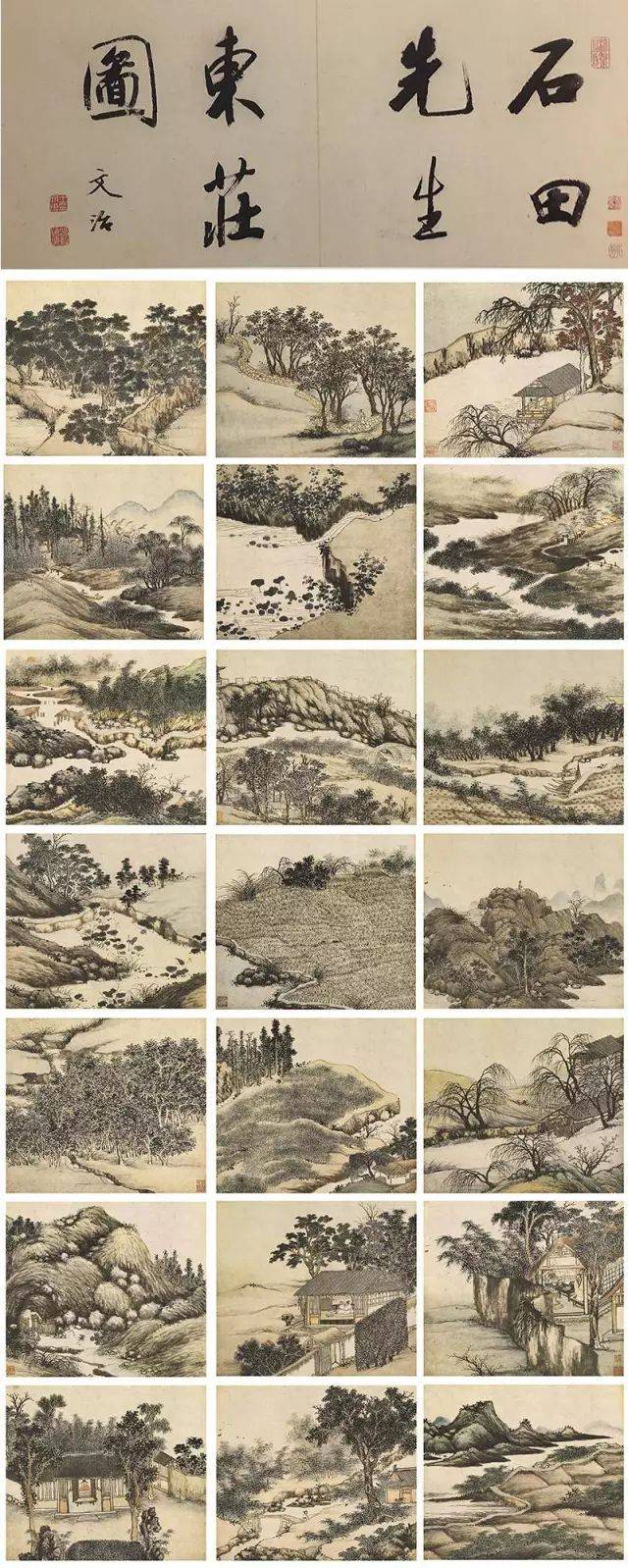

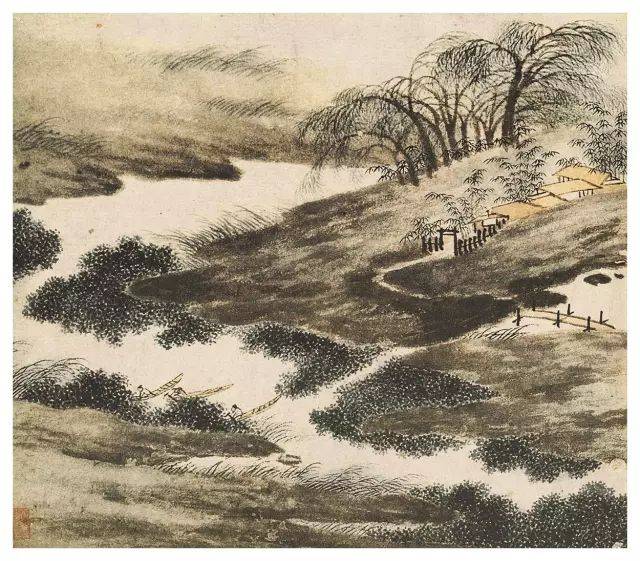

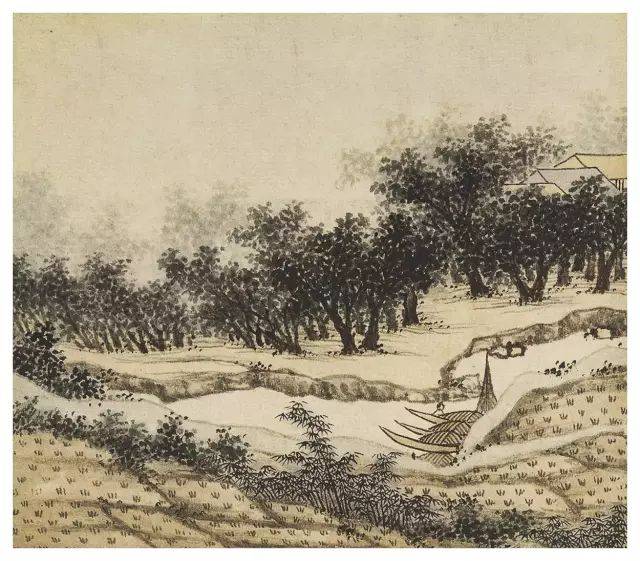

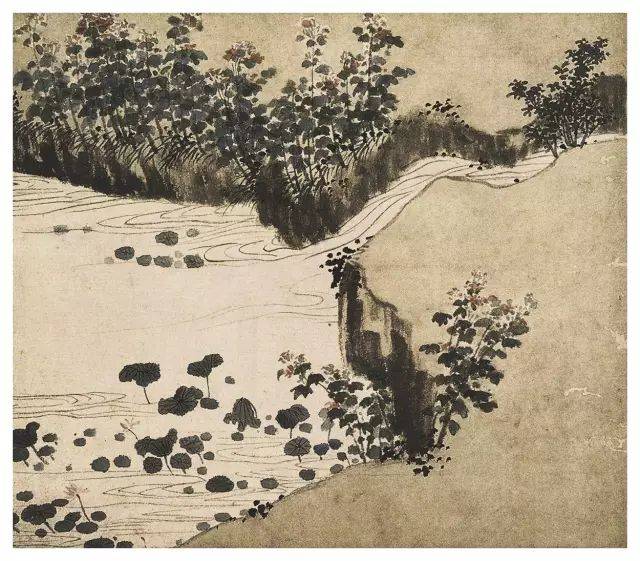

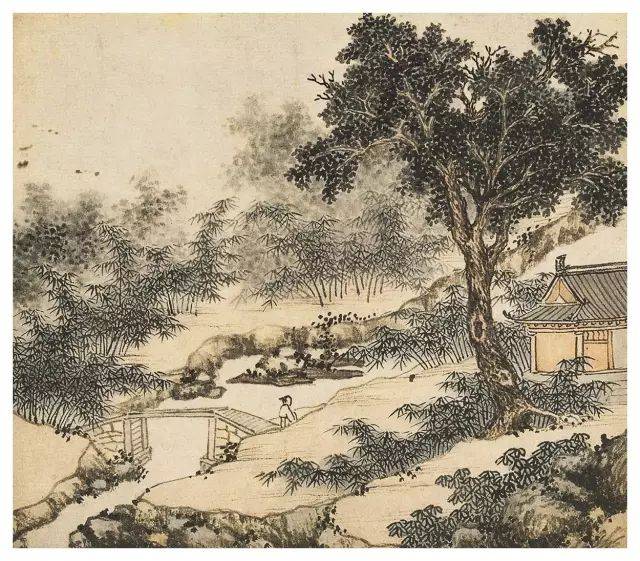

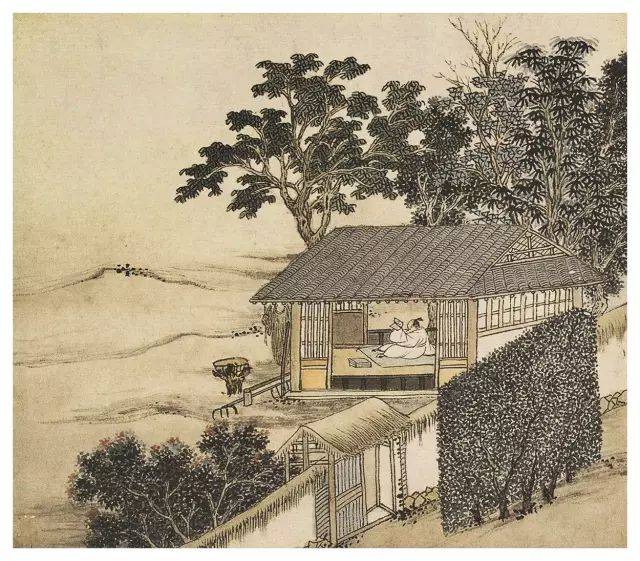

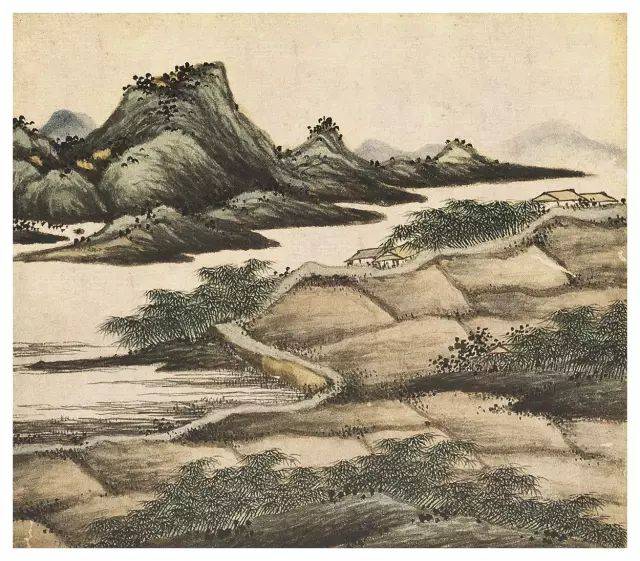

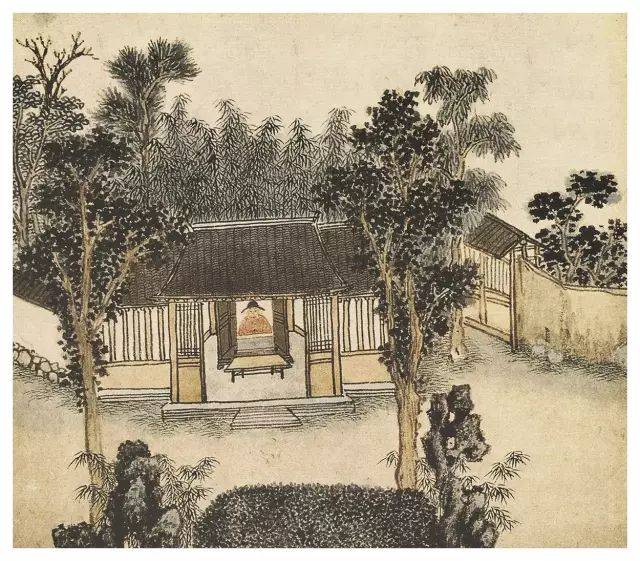

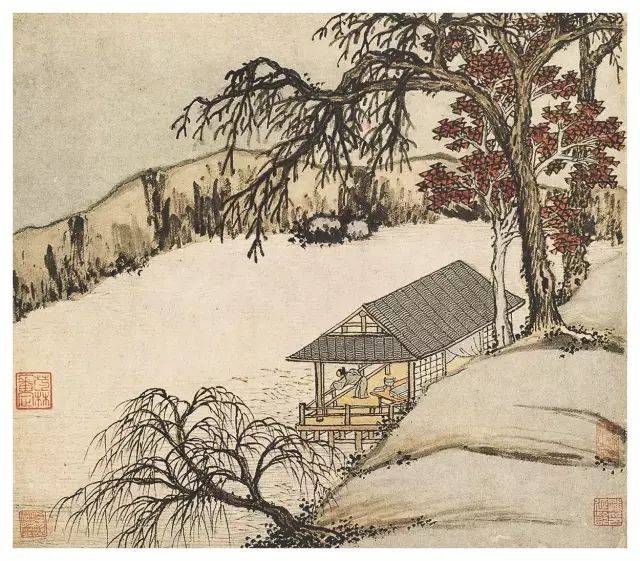

下面,我们一起欣赏沈周《东庄图册》

东庄图册

作者:沈周

作品尺寸:纵28.6厘米,横33厘米

材质:纸本设色

创作年代:1473年,沈周时年46岁

作品馆藏:南京博物院

东庄”又名“东墅”、“东圃”,是吴越时广陵王治吴时,其子钱文奉所创建,建造历时约三十年,园内“奇卉异木,名品千万”,“崇岗清池,茂林珍木”,又“累土为山,亦成岩谷”,极园池之赏。约四百年后,元末明初吴孟融在“东圃”废址建园,易名“东庄”。

《东庄图》是明代沈周非常重要的一套成体系的绘画作品,是特别为他的好友吴宽所创作的精品之作,画面题材表现的是耕种、读书之乐,这是中国古代文人追求的理想的生活方式。邵宝,比沈周小33岁,为赞美吴宽的“东庄别墅”之景色所作的五言绝句——“东庄杂诗咏”。

引首一开为清代书家王文治题“石田先生东庄图”

沈周《东庄图》画面展现出了一幅绚丽多姿、令人神往的桃源般式的世界,有的悠然惬意,有的高旷明豁,有的深幽清雅,生动地体现了园林景致的优美和居住于此的安然舒意的生活情景。这套作品墨色浓润,线条圆劲,糅粗笔细笔于一体,别具特色。画法严谨精到,用笔圆厚,设色浓丽明快,是沈氏中年所作,为其传世作品中的佼佼者。从绘画技巧上看,这套册页以浅绛山水为基础,大部分画作只用花青和赭石两种颜色烘染,少数用了石绿和石青。通观全册,古雅幽淡,没有富贵气、脂粉气,沈周运用写生式的手法,描绘出的东庄图景里的一切都是安详、宁静、自然的,体现出吴宽包括沈周本人,所追求营造的诗意般的生活。

图册独立成幅,所取景物典型而各有意趣,有田野、树木、房舍等,移步换景,视点高低错落。这些景物显然不是随意照抄的,而是经过画家用心的感悟、概括出来的。

册中画作均无款印,对幅有李应桢小篆书景名。该二十一景点分别为:振衣冈、麦山、耕息轩、朱樱径、竹田、果林、北港、稻畦、续古堂、知乐亭、全真馆、曲池、东城、桑州、艇子浜、鹤洞、拙修庵、菱豪、西溪、南港、折桂桥。

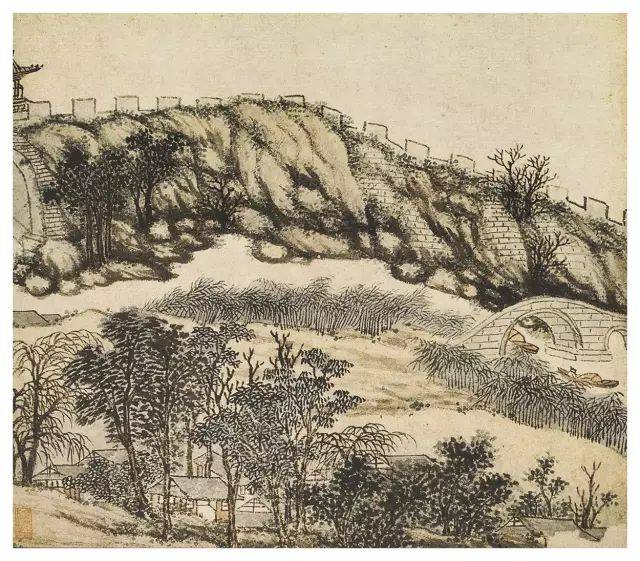

东城

旧业城东水自围,同游踪迹近来稀。结庐不必如城市,只学田家白板扉。

——吴宽

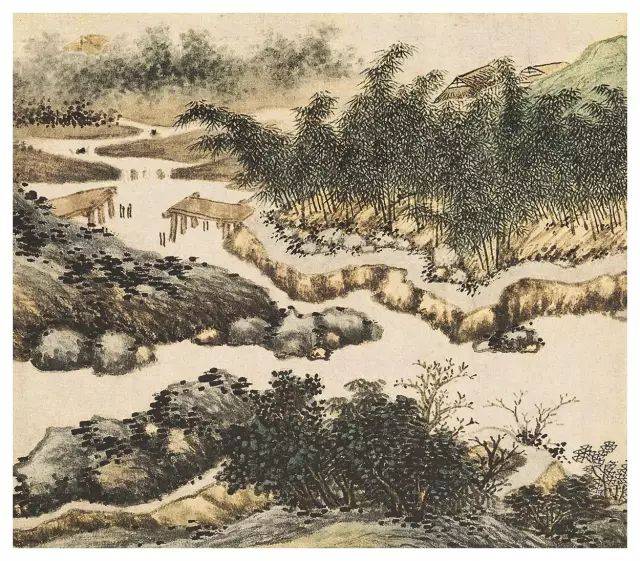

西溪

翠竹净如洗,断桥水清涟。道人爱幽独,日日到溪边。

——邵宝《东庄杂咏诗》

拙修庵

破屋贮古书,陶匏满前列。此心与道俱,甘为时所劣。

—邵宝《东庄杂咏诗》

北港

北港接回塘,芙渠十里香。野人时到此,果叶作衣裳。

——邵宝《东庄杂咏诗》

朱樱径

叶间缀朱实,实落绿成荫。一步还一摘,不知苔迳深。

——邵宝《东庄杂咏诗》

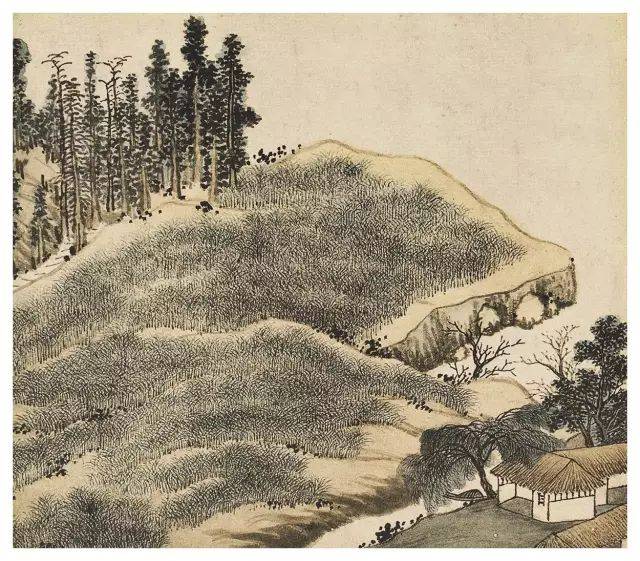

麦山

芝出麦丘上,种麦不钟芝。百年留世德,此是种芝时。

——邵宝《东庄杂咏诗》

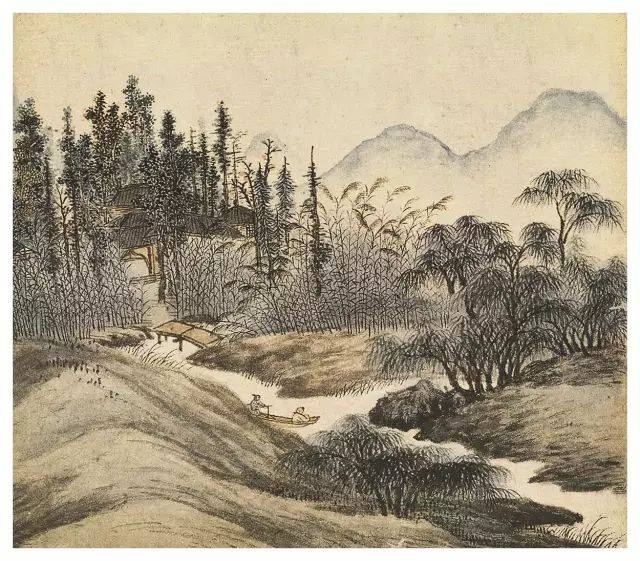

艇子浜

水上架高栋,四方无雨风。晚舟归宿处,不见济川功。

——邵宝《东庄杂咏诗》

果林

青江次第熟,百果树成行。未取供宾客,先供续古堂。

——邵宝《东庄杂咏诗》

振衣岗

崇冈古有之,公独爱其顶。振衣本无尘,清风酒襟领。

——邵宝《东庄杂咏诗》

桑州

汲漫灌桑树,叶多蚕亦稠。云锦被天下,美哉真此洲。

——邵宝《东庄杂咏诗》

全真馆

何处适余兴,寻师谈道经。隔桥云满屋,钟磬晚冷冷。

——邵宝《东庄杂咏诗》

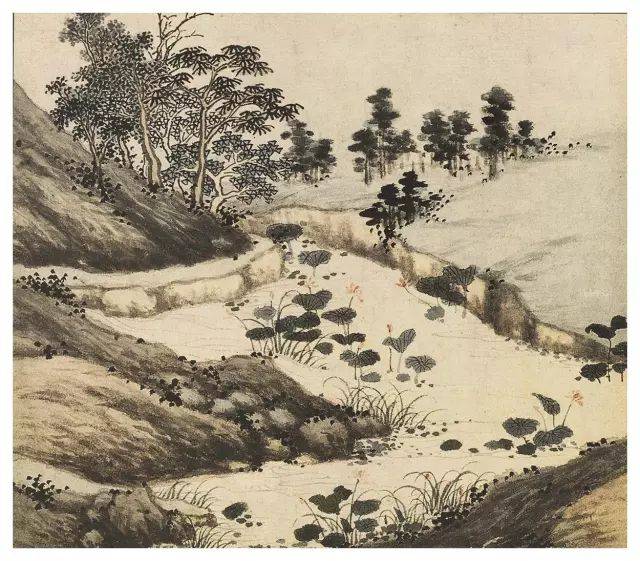

菱豪

东濠凡几曲,曲曲种菱窠。移船就菱实,兼听采菱歌。

——邵宝《东庄杂咏诗》

南港

南港通西湖,晚多渔船宿。人家深树中,青烟起芽屋。

——邵宝《东庄杂咏诗》

曲池

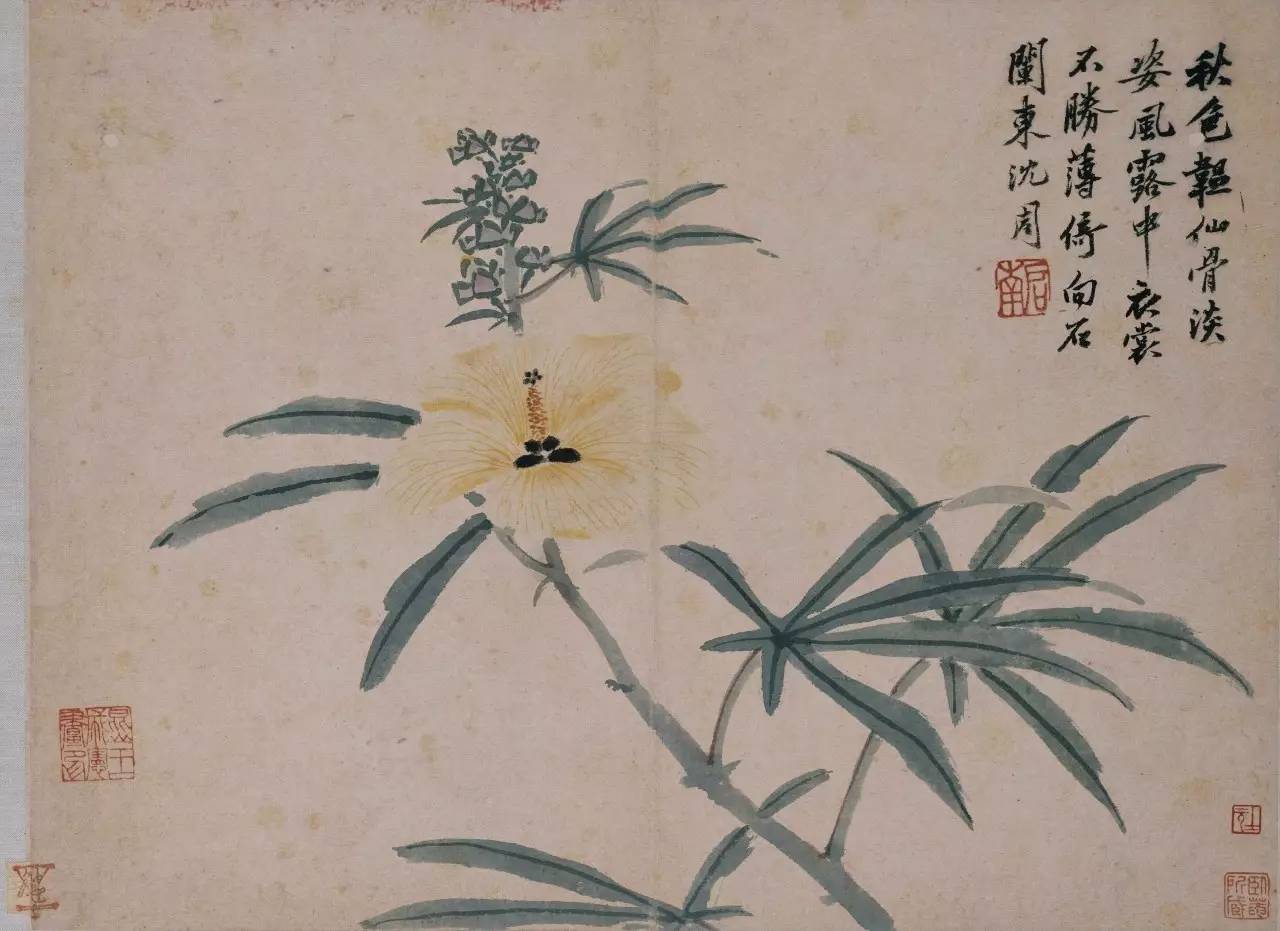

曲池如曲江,水清花可怜。池上木芙蓉,江映池中莲。

——邵宝《东庄杂咏诗》

折桂桥

别墅桥边路,桥因旧所题。大魁还大拜,(桥)潮到觉桥低。

——邵宝《东庄杂咏诗》

稻畦

秋风稻花香,塍间白昼静。主人今古人,田是横渠井。

——邵宝《东庄杂咏诗》

耕息轩

垄上阅耕罢,北窗清卧风。南风读未了,梦已见周公。

——邵宝《东庄杂咏诗》

竹田

楚云梦潇湘,卫水歌淇澳。吴城有竹田,亦有人如竹。

——邵宝《东庄杂咏诗》

续古堂

别院青春深,嘉树郁相向。如闻杖屦声,升堂拜遗像。

——邵宝《东庄杂咏诗》

鹤洞

老鹤爱云栖,石洞自大凿。秋风时一声,飞云散寥廓。

——邵宝《东庄杂咏诗》

知乐亭

游鱼在水中,我亦倚吾阁。知我即知鱼,不知天下乐。

——邵宝《东庄杂咏诗

沈周《京江送别图》

晚年,《京江送别图》是比较具有代表性的,是六十五岁时的作品。纸本,设色,纵28厘米,横159厘米。这幅画是沈周送别吴俞而作。吴俞是沈周的亲友,也是文徵明的岳父。当时吴俞要到云南一个偏僻的地方去赴任。画面中站在岸边的人做送别之态,而船已渐渐远去,图中的景色是江南一代杨柳葱郁,非常湿润的感觉,也用这风光无限的景致来表达作者送别友人,依依惜别之情。从构图上可看出比以往也简疏很多,皴法也不同于以往的长披麻皴,而偏向于短粗的皴法,线条苍劲有力,颜色的晕染比较淡雅。整幅画给人的感觉相比较“细沈”比较粗放,气势雄阔。

《京江送别图》

沈周(1427-1509年)出身于诗画及收藏世家,字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏吴县)相城人。沈周家境富裕,无意仕途,自娱于琴棋书画、花鸟虫鱼之中,玩古董、交朋友,游山玩水、品茗赋诗,过着文人雅士的生活。因此,在他的笔下,人物、山水、花鸟无一不入神品。

他书法师黄庭坚,绘画造诣尤深,兼工山水、花鸟,也能画人物,以山水和花鸟成就突出。在绘画方法上,沈周早年承受家学,兼师杜琼。后来博取众长,出入于宋元各家,主要继承董源、巨然以及元四家黄公望、王蒙,吴镇的水墨浅绛体系。又参以南宋李、刘、马、夏劲健的笔墨,融会贯通,刚柔并用,形成粗笔水墨的新风格,自成一家。沈周中年时成为画坛领袖,技法严谨秀丽,用笔沉着稳练,内藏筋骨。晚年时性情开朗,笔墨粗简豪放,气势雄浑。纵观沈周之绘画,技法全面,功力浑厚,在师宋元之法的基础上有自己的创造,进一步发展了文人水墨山水、花鸟画的表现技法,在元明以来文人画领域有承前启后的作用,对当时和后世文人画的发展有重大影响。被誉为吴门画派之领袖。

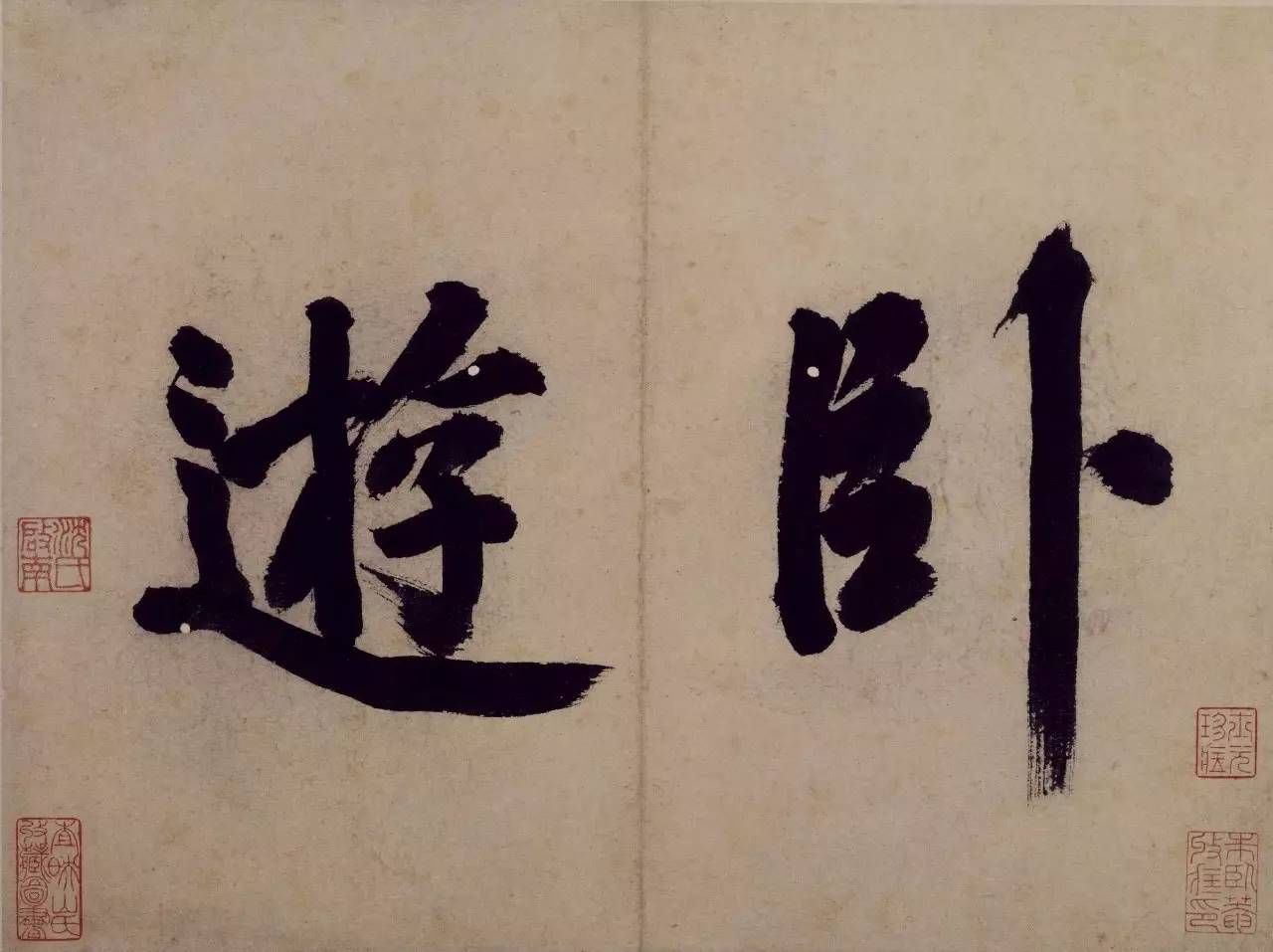

卧游图 纸本设色 北京故宫博物院藏

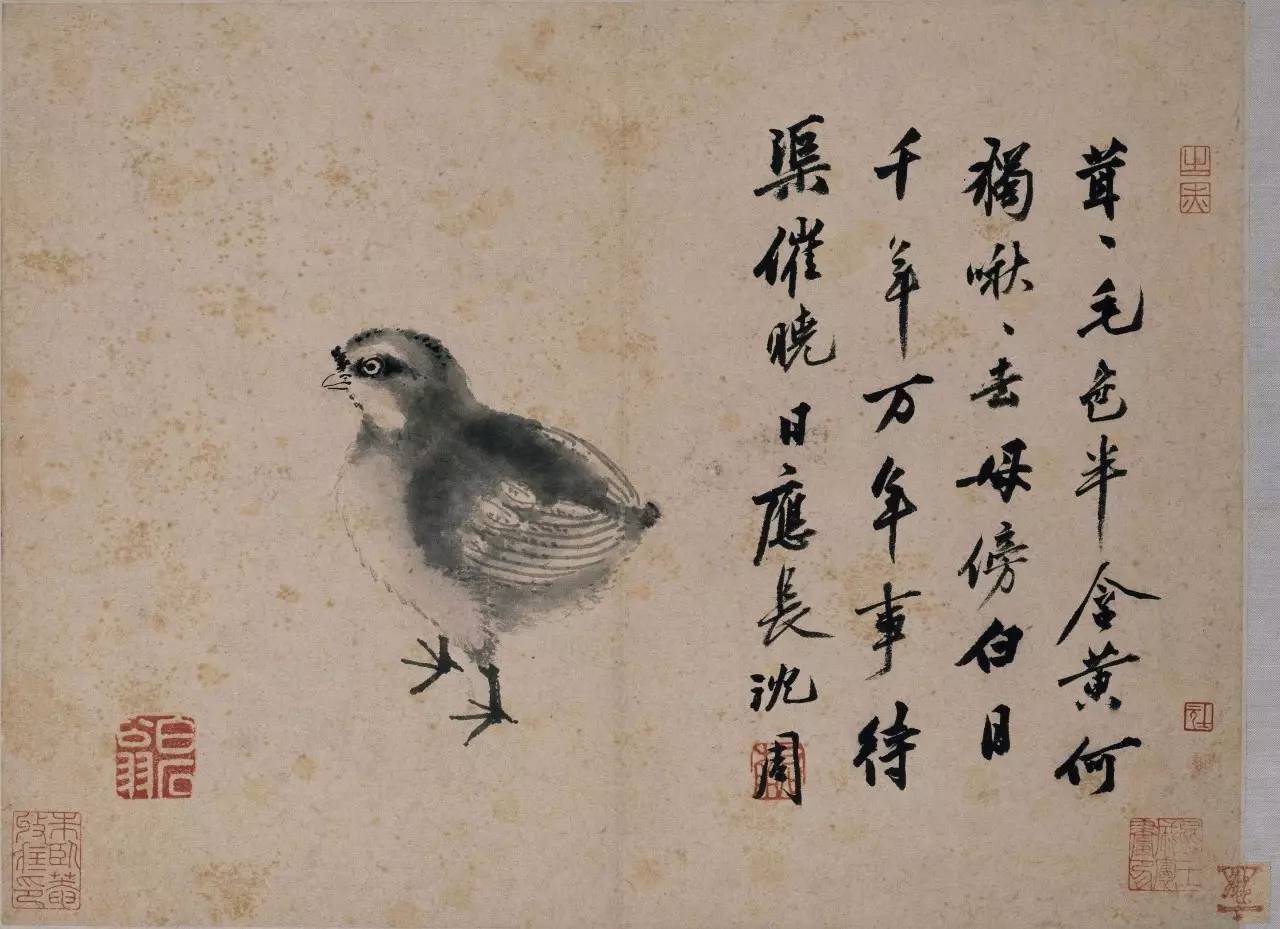

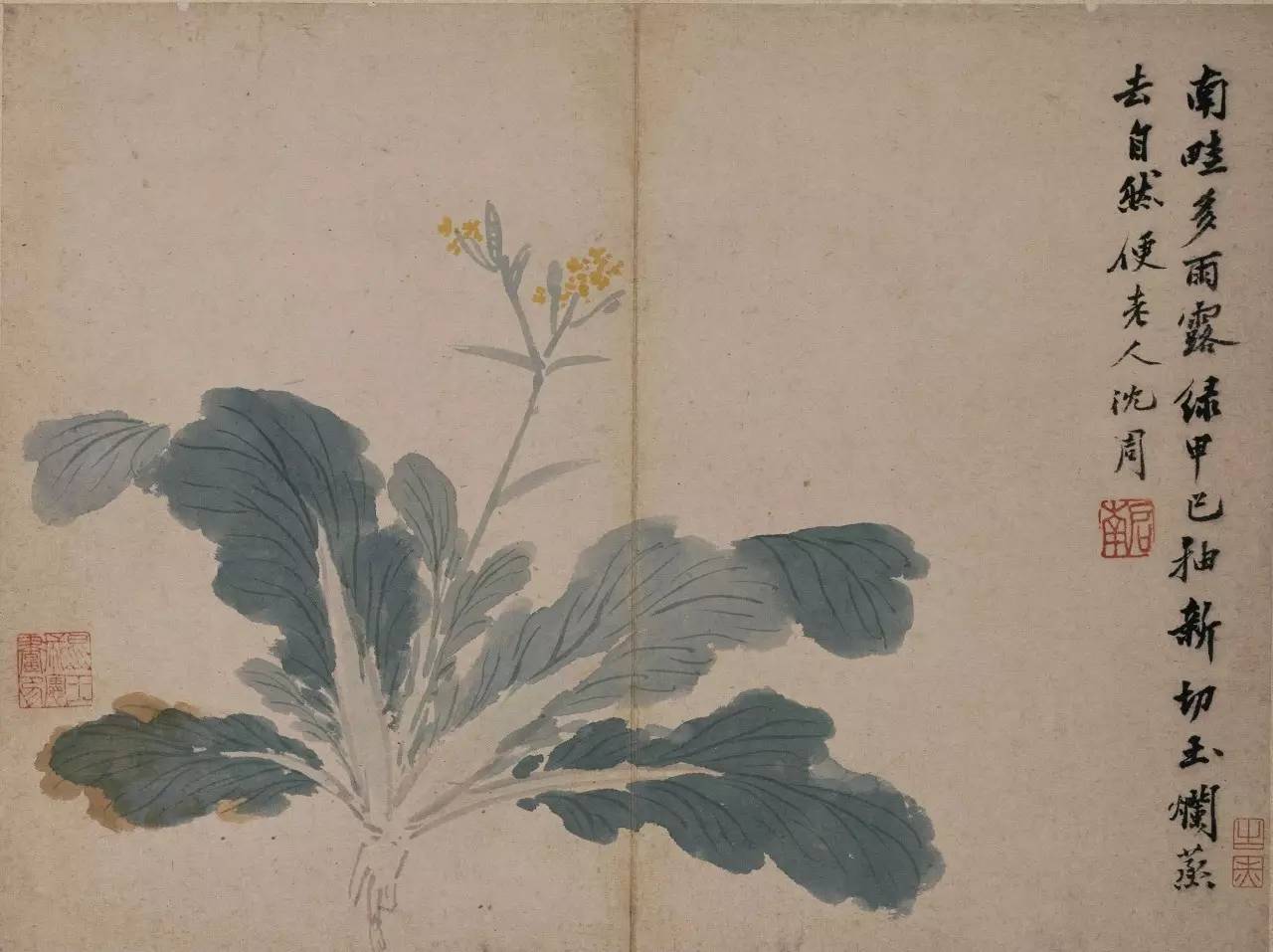

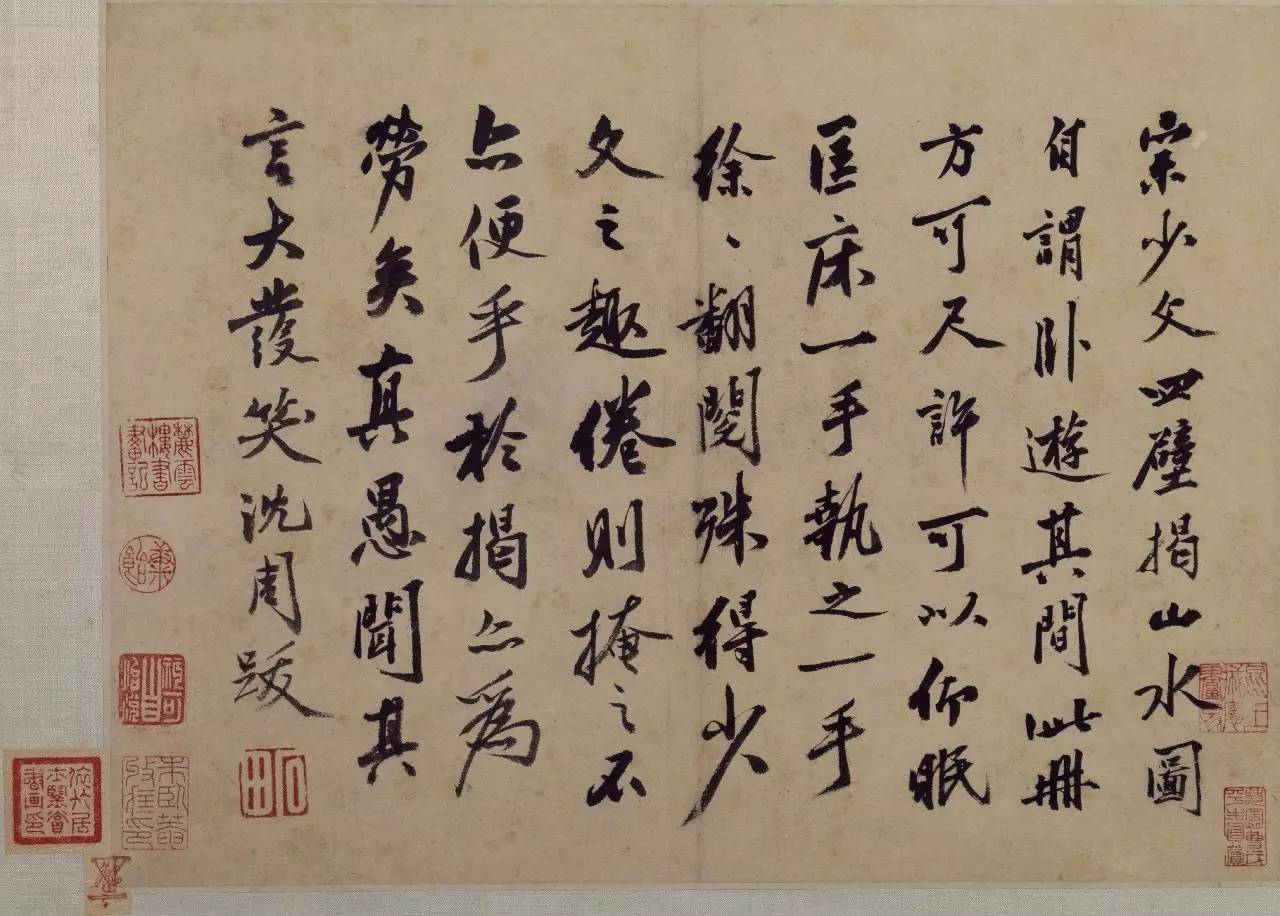

沈周《卧游图》画册开首作者自书“卧游”两字,图17幅,每开纵27.8cm、横37.3cm,分别绘:秋山读书、秋景山水、江山坐话、仿云林山水、仿米山水、秋江钓艇、杏花、蜀葵、秋柳鸣蝉、平坡散牧、栀子花、芙蓉、枇杷、石榴、雏鸡、菜花及行书题跋。

册中所绘山水、花鸟,运用多种画法,随意灵活,抒写各自意趣。设色或水墨,或没骨,或勾勒渲染,形简神完。也集中反映了沈周多样的艺术风格和丰富的内心世界。

《卧游图》每幅画中均有画家自题,结合画面物象抒发其内心感受。落款后钤朱文“启南”、白文“石田”或白文“石田翁”等印。根据末开画家自题,可知该册页的“卧游”之名源自南朝宋宗炳在居室四壁挂山水以卧游的典故。然而不同于挂轴的是,该图册还可于卧床时仰面翻阅。 由此可见画家的绘制初衷和生活情趣。

秋山读书图

前坡三木并立,一为枯树,一作夹叶,一用点叶法。坡后平台处别作一树,斜穿画面,与三树作匀衡。树枝用笔老硬,时见飞白,落点苍劲如坠石。一高士持卷坐于台边,仰首若有所思。山石用短披麻,以浓墨点苔或作草于山石边罅,使重要处因点而醒出。坡石以赭染,叶作绿及赭黄,已见秋意。题云:“高木西风落叶时,一襟箫爽坐迟迟,闲披秋水未终卷,心与天游谁得知”。

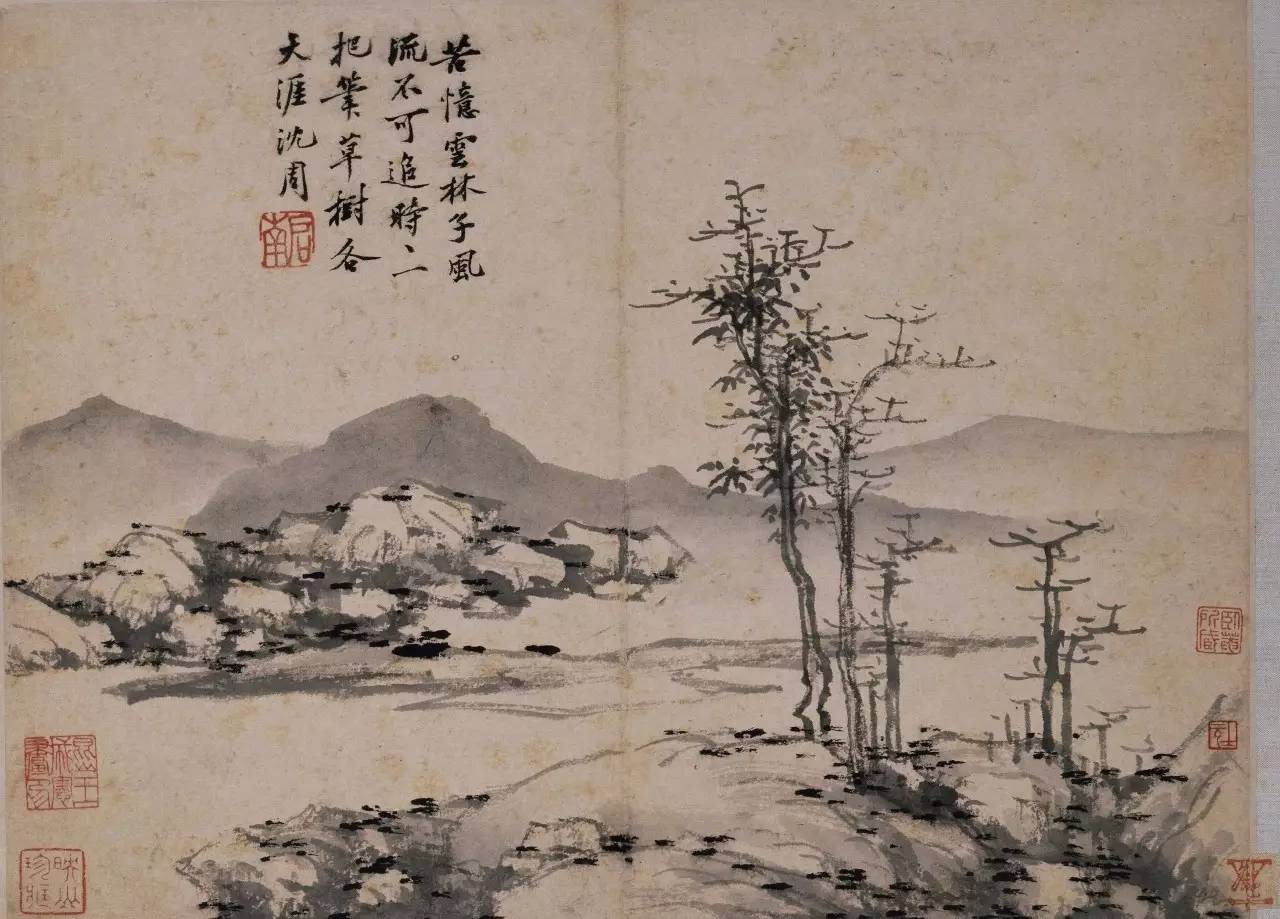

秋景山水图

设色不多,以水墨为主,浅绛为辅。观其用笔,润而不浸,力度内敛,干润的线条配以透明墨色的罩染,山石有昆玉之感。山石树木,笔势粗简,点苔尤其疏放,着墨不多,凹凸纹理,历历可见。沈周一生尤爱倪瓒,此幅作品从构图上可以看出模仿倪瓒的痕迹,不同的是沈周画了两组山石、树木,以一座小桥相连接,树木也浓茂一些。更不同的是,临水伫立着一个策杖的老者,谛视前方,岿然不动。这老者澄观一心,无喜无忧,已与山石树木同体,他站在那里,如一棵苍松、一尊山石。冲然淡泊,静穆悠远,正是画家孜孜以求的意境,也是禅境。画幅下部近景的坡石以粗细不等的中锋皴出,运锋辗转。坡坳处略以淡墨笔复皴,加强山石厚度,最后以焦浓之墨依石块结构略作点苔。画幅上部以淡墨写意拓出远山,使中经平面山岩与云气的不著笔处更为洁雅。岩石之结块处不落俗套,中锋、侧锋并用,整体看来,虚虚实实、实实虚虚,轻松自如。山石结构处的轻描淡写,云烟水面等无画处皆是意境非凡。树的描画,由枝至干信笔写出,前景一株小树以浓墨点叶,另三株均以淡墨枯毫为之,更是逸笔草草。一老者拄杖前行,数笔勾画的老者形象在整体画面中虽不起眼,但又给整幅作品增添了些许灵性。小树的浓润笔墨与画面的大幅枯淡笔墨相得益彰,使整个画面更显枯淡,无形中加强了画面的厚度和深层境界,作者心远物皆静的意境亦得到更充分的展现。

江山坐话

图中近景集中于画面右下角,溪边浓荫下两高士相对而坐,侃侃而谈;三株不同点法的树木交融错落,与左边山坡遥相呼应;远处屋宇若隐若现,藏露有致;远山含烟,结构雅驯。款题:“江山作话柄,相对坐清秋;如此澄怀地,西湖忆旧游。”沈周钤朱文印一方,上刻“启南”二字。

仿云林山水

画家自题:“若忆云林子,风流不可追。时时一把笔,草树各天涯。沈周。”后钤朱文“启南”印。画面左下有朱文“昆山王成宪画印”、“映山珍藏”印,右下有朱文“卧庵所藏”、“士元”印。

仿米山水图

画家自题:“云来山失色,云去山依然,野老忘得丧,悠悠拄杖前。沈周。”

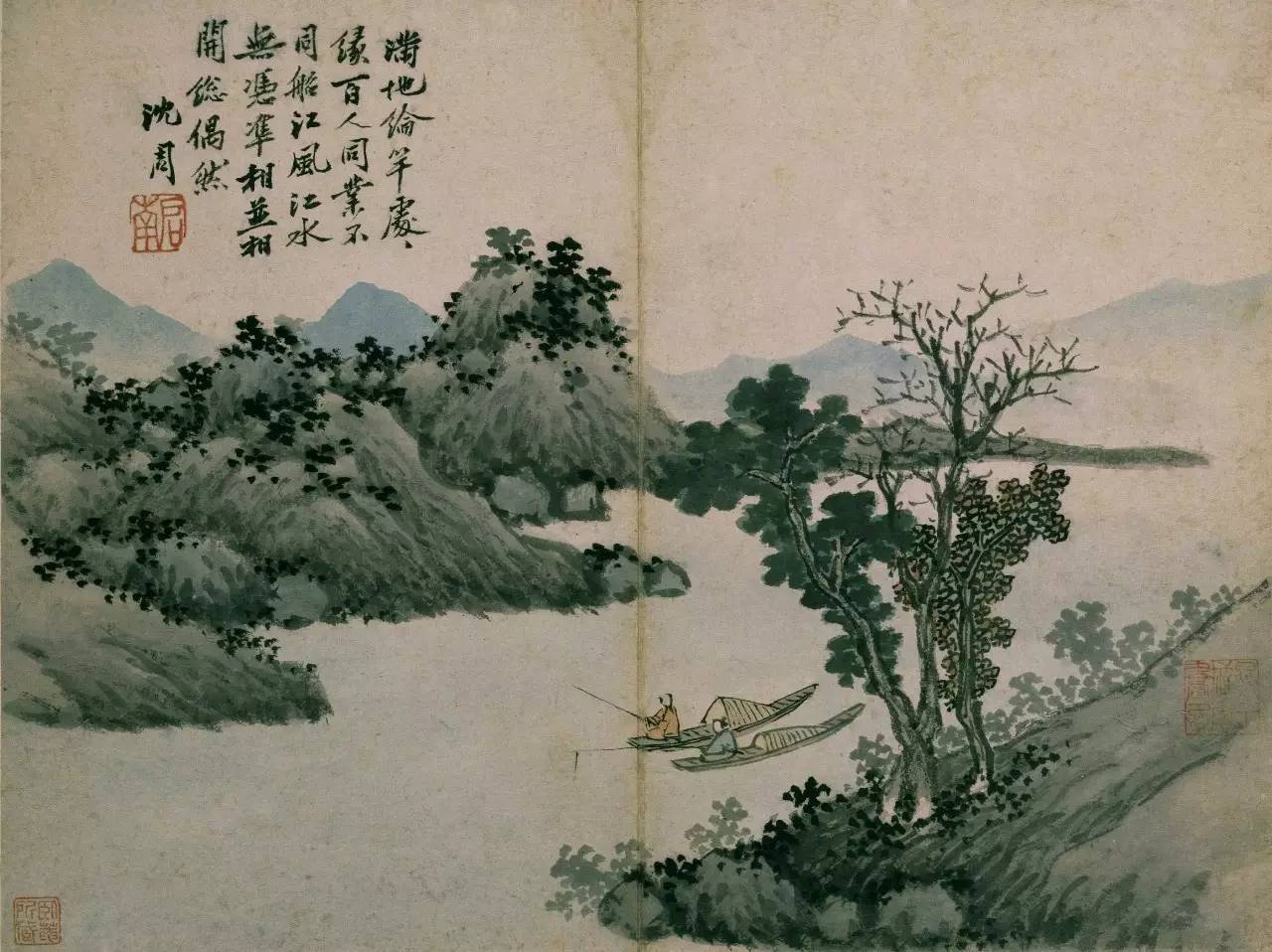

秋江钓艇图

画家自题:“满池纶竿处处绿,百人同业不同船,江风江水无凭准,相并相开总偶然。沈周。”

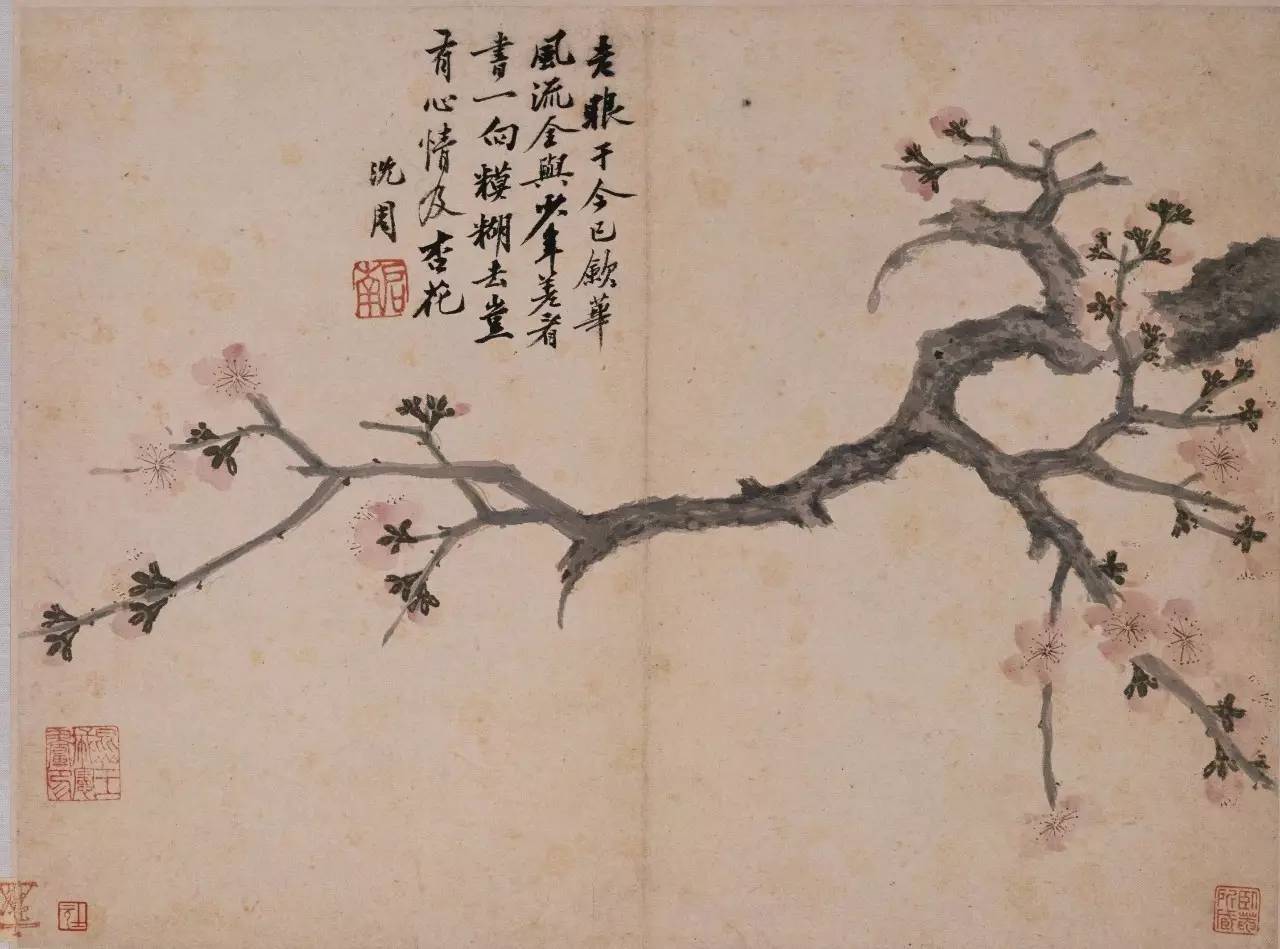

杏花图

画家自题:“老眼于今已敛华,风流全与少年差,看书一向模糊去,岂有心情及杏花。沈周。”

蜀葵图

画家自题诗说:“秋色韫仙骨,淡姿风露中。衣裳不胜薄,倚向石阑东。”观者面对的,就是一幅淡姿清雅而又绰约宜人的美人图。

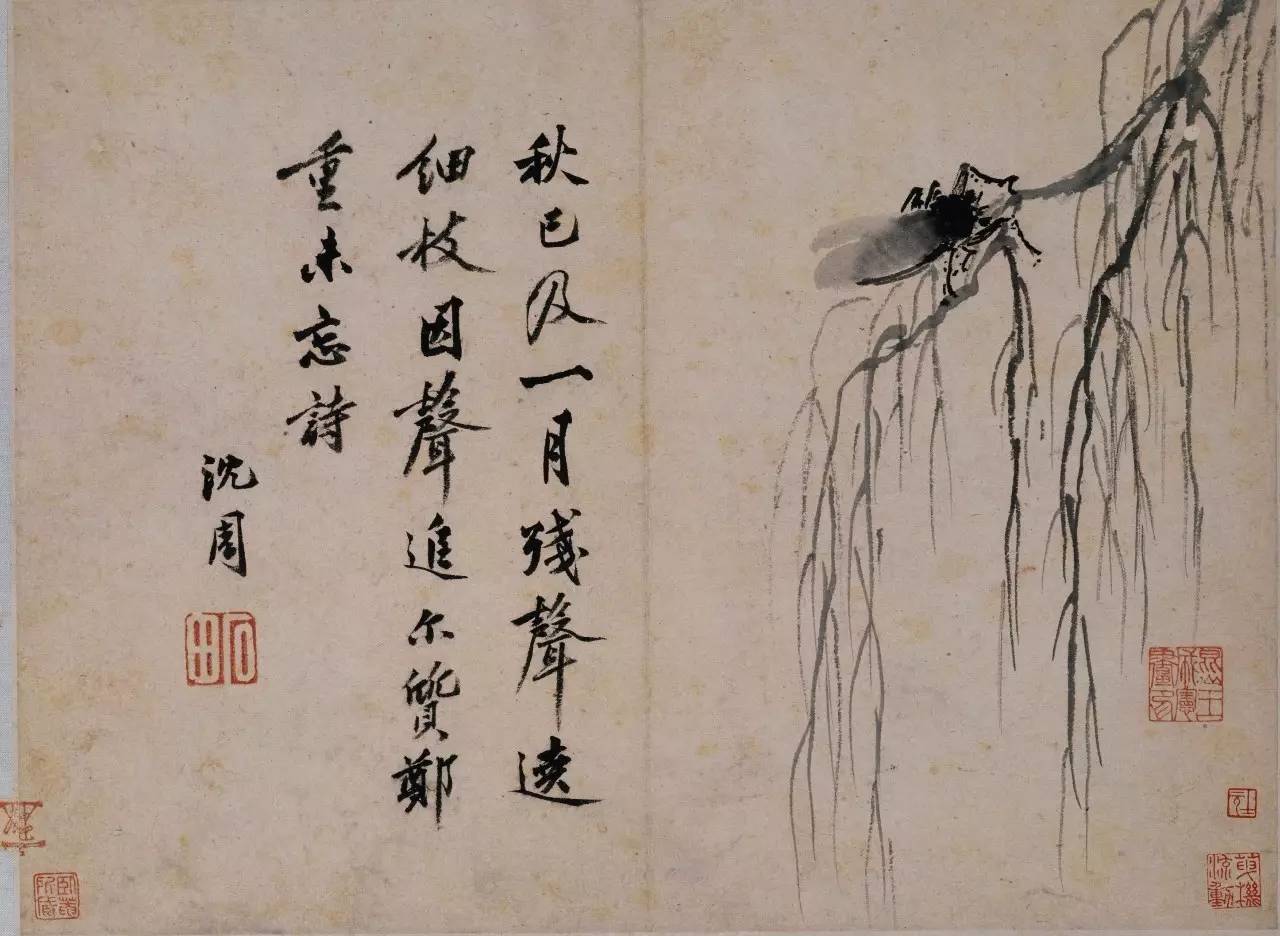

秋柳鸣蝉图

以淡墨画柳枝,浓墨画蝉身及足,极淡墨画蝉翼,薄而透明。画家自题:“秋已及一月,残声达细枝。因声追尔质,郑重未忘诗。沈周。”

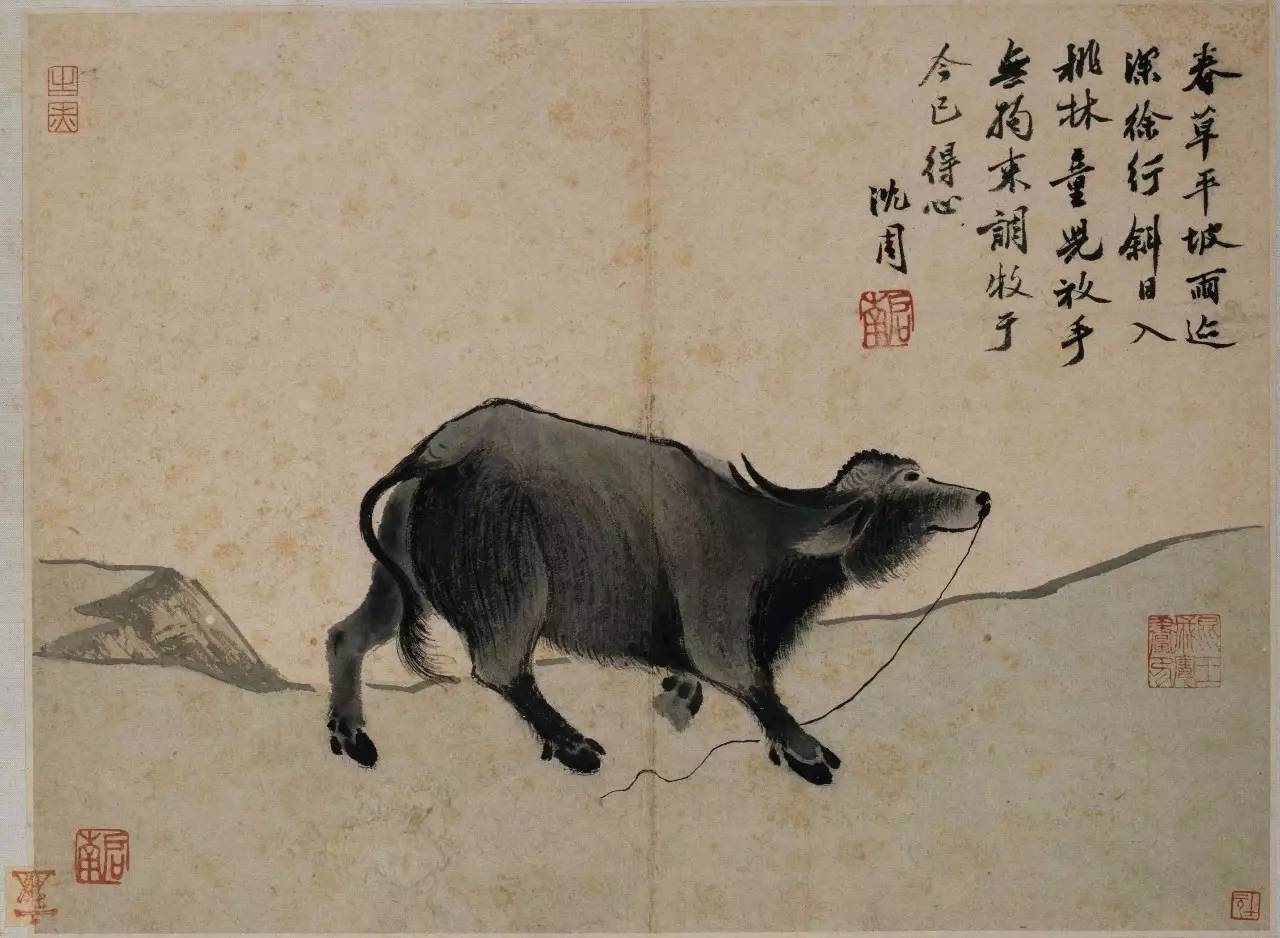

平坡散牧图

右上画家自题:“春草平坡雨迹深,徐行斜日入桃林。童儿放手无拘束,调牧于今已得心。沈周。”下钤朱文“启南”印。画面左上有朱文“之”、“赤”印,右下钤朱文“昆山王成宪画印”、“士元”印,左下钤朱文“启南”印。

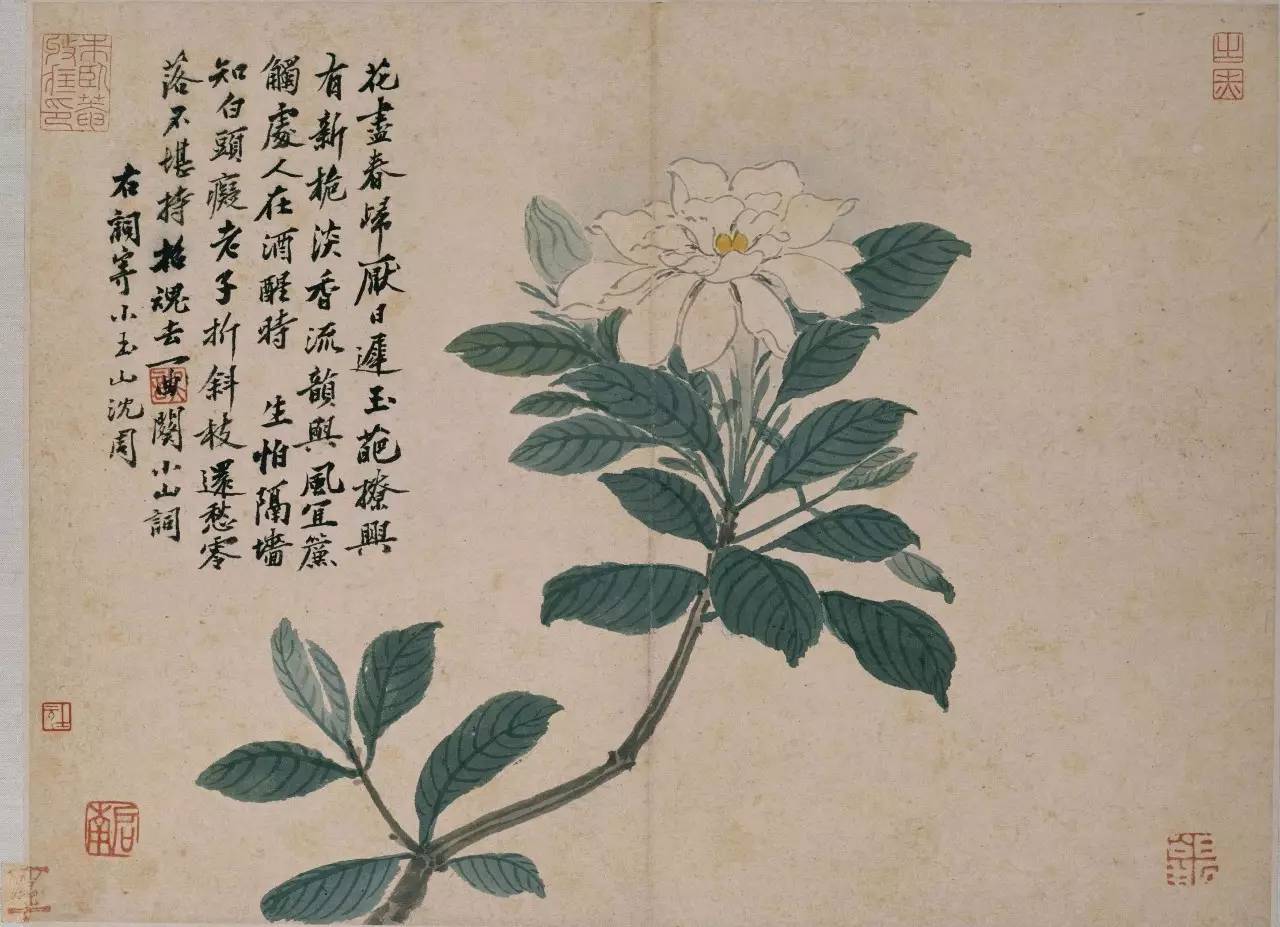

栀子花图

画中自题:“花尽春归厌日迟。玉葩撩兴有新栀。淡香流韵与风宜。帘触处、人在酒醒时。生怕隔墙知。白头痴老子,折斜枝。还愁零落不堪持。招魂去、一曲小山词。右词寄小玉山,沈周。”

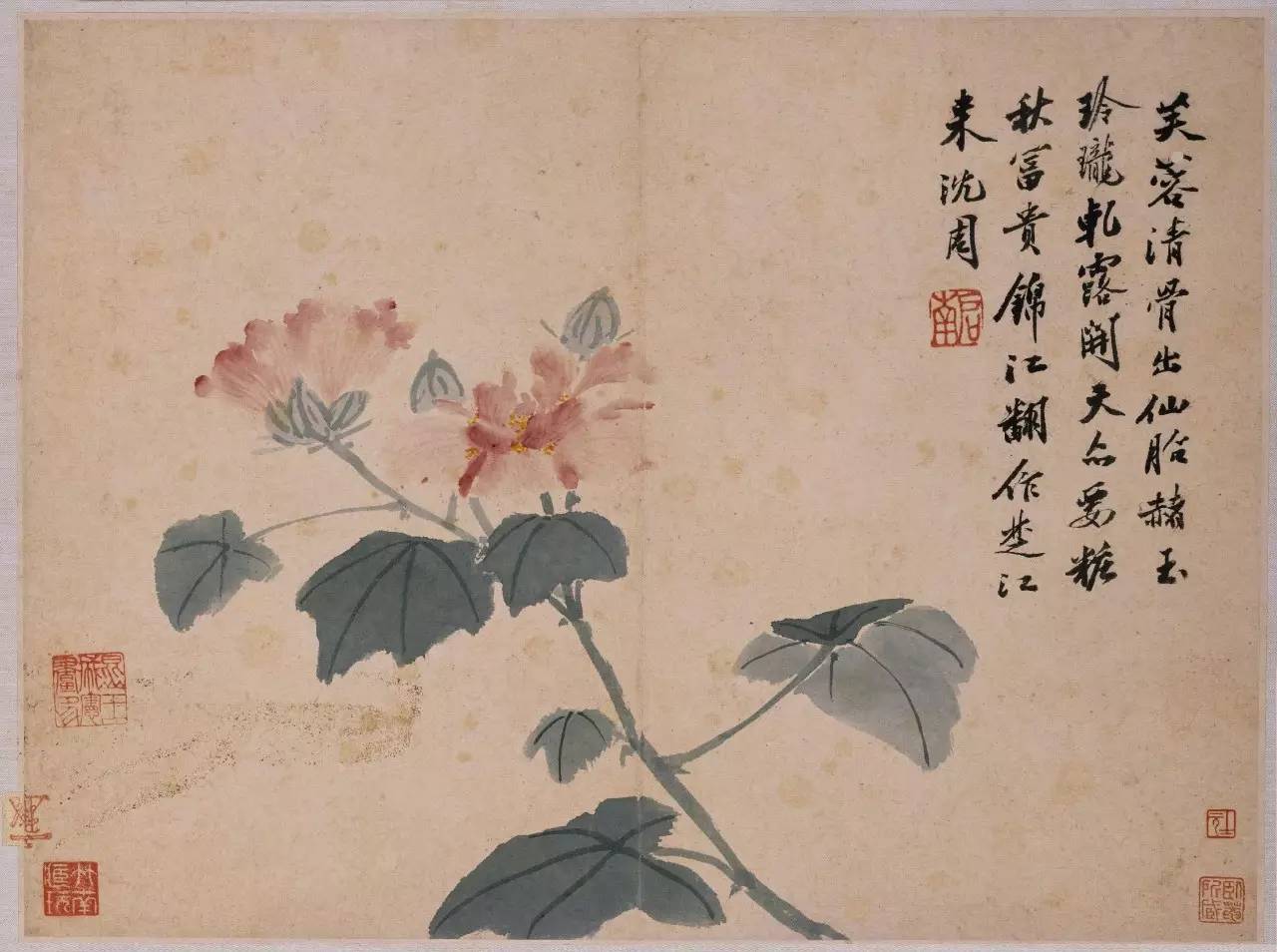

芙蓉图

芙蓉图格调绮艳,此图设色浅淡,但芙蓉花绰约的风姿隐然可见。自题诗说:“芙蓉清骨出仙胎,赭玉玲珑轧露开。天亦要妆秋富贵,锦江翻作楚江来。”其中的“清骨”、“仙胎”、“赭玉”、“玲珑”和“妆”等,分明都是用来形容美人的常用词语。“富贵”和“锦江”等字眼儿,又多了一层富丽的色彩。

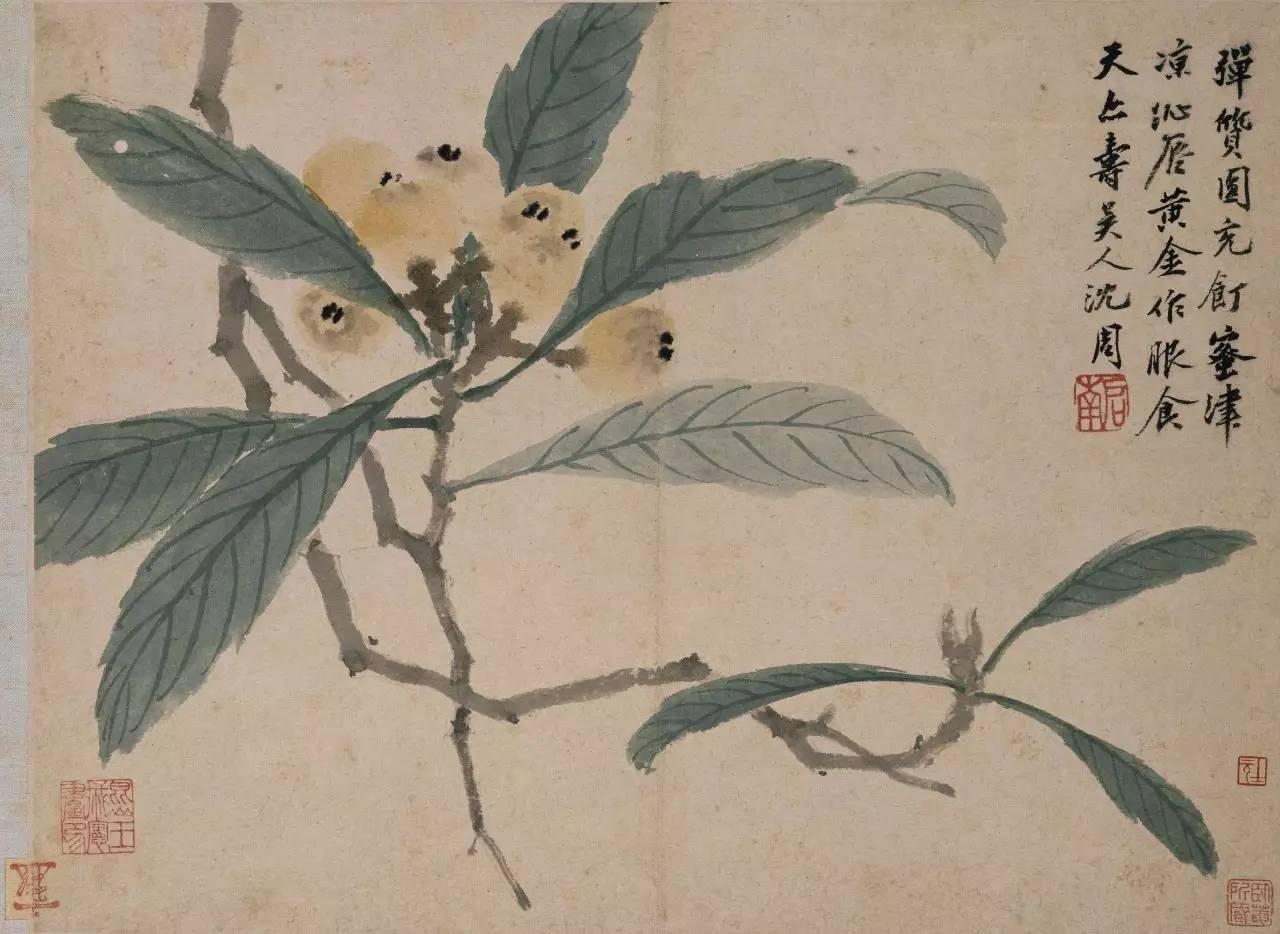

枇杷图

本图以赭黄写枇杷七粒,颗颗如金。枝以赭和墨直写,用笔顿挫一如沈老平时笔法,然枇杷枝头却用颤笔,颇为写实。浓墨点顶洼处,和湿点成,颇见韵致。叶以绿和墨作正叶,自枝头长出,再以深绿勾筋。反叶用浅绿,自成变化。诗云:“弹质圆充饥,密津凉沁唇,黄金佗服食,天上寿吴人”。后钤朱文“启南”印。画面右下有朱文“士元”、“卧庵所藏”印,左下有朱文“昆山王成宪画印”。

石榴图

本副自题:“石榴谁擘破,群琲露人看。不是无藏韫,平生想怕瞒。沈周。”

雏鸡图

雏鸡图外在形象极为生动逼真。配上题画诗“茸茸毛毛半含黄,何独啾啾去母旁。白日千年万年事,待渠催晓日应长。”小鸡略带惊慌的眼神、面朝画外的构图安排,仿佛在叩问“我从哪里来”“该往何处去”。诗中揭示的是“时间”的秘蕴。这种对人生在世的根本诘问体现的正是画面背后生命真实之哲思。构图简练,为一只墨笔写意的雏鸡从自题诗看,画家对这只已然半大的雏鸡表现了担忧之情,总是啾啾寻母,长大后如何承担起催日报晓的责任呢?不难看出画家借雏鸡图寄予了期望后代早日成才的心愿。此图以水墨晕染勾点,神态逼真,生动自然,惟妙惟肖。

菜花图

画家自题:“南畦多雨露,绿甲已抽新。切玉烂蒸去,自然便老人。”画家并没有运用白菜色彩上青和白的特征来象征文人品格的“清白”,而是用绿(青)来形容白菜叶的鲜嫩,用玉(白)来形容白菜茎的质感,传达出的是他对白菜这种蔬菜口感的喜爱之情。

行书题跋

宗少文(宗炳)四壁揭山水图, 自谓卧游其间。此册方或尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,殊得少文之趣。倦则掩之,不亦便乎,手揭亦为劳矣!真愚闻其言,大发笑。沈。周跋。

沈周“卧游”思想及对吴门画派的影响

(文/刘丽娜 来源/荣宝斋期刊)

在中国文人画思想中,“卧游”是一个十分重要的概念。自南朝宋宗炳(三七五—四四三,字少文)约一千六百年前首次提出以来,“卧游”逐渐演变为中国人观画的代名词。在这一历史过程中,明代画家沈周是一位重要的代表人物,他的“卧游”思想,对后世文人画的观看之道,尤其是对其所开创的中国最大画派—吴门画派有着深远影响。

沈周(一四二七—一五零九),字启南,号石田,又号白石翁,长洲(今苏州相城)人。他以一代布衣成为懿范后世的文人画家典型,艺术生命长盛不衰。多数绘画研究者认同,中国绘画史上最值得提出的画派即吴门画派,因其人数之多、影响之大是任何一个画派所不能比拟的,其画风基本构成了明清三百年来绘画发展的主旋律,在画史上的重要性不言而喻。

根据李维琨的研究,在故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆等三大中国古代画作主要收藏地,以及日本铃木敬主编的《中国绘画总合目录》等四处统计的综合结果,在全部五千七百五十四件作品中,吴门画派占一千八百九十三件,比例高达近三分之一(百分之三十二点九)。这一画派之所以有如此强大的生命力,与其开山者沈周的艺术思想密不可分。

而在沈周的艺术思想当中,“卧游”的意义尤其重大。沈周晚年的代表作《卧游图册》(又称《卧游册》《卧游小册》,纸本,著色,纵二十七点八厘米,横三十七点二厘米,现藏故宫博物院)正是其“卧游”思想的集中体现。由于追随者甚众,这一思想渗透到吴门画派的筋脉之中,流衍为绘画史上极富中国特色的艺术观念。在中国人回溯和反思传统文化艺术精髓的当下,重温和挖掘沈周“卧游”艺术思想,更具有独特的现实意义。

一、“卧游”义涵与《卧游图册》

“卧游”,顾名思义,就是躺在床上旅游,卧而游之。这一词最早要溯及南朝宋时期的宗炳,源自其《画山水序》。宗炳谈“卧游”,本意为“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之”,“凡所游履,皆图之于室,谓人曰:‘抚琴弄操,欲令众山皆响'”。

宗炳提出的“卧游”为历代文人所服膺。宋代的苏东坡和黄山谷常常提到“澄怀卧游宗少文”。王诜也要“如宗炳澄怀卧游耳”(《宣和画谱》)。连金朝的诗人、画家笔下也常出现“时向钤斋作卧游”的诗句(《中州集》壬集第九《题子端〈雪溪小隐图〉》)。元代文人画家对宗炳的理论尤感兴趣,倪云林赞王蒙说:“澄怀观道宗少文……五百年来无此君。”

在《卧游图册》的跋文中,沈周提到:“宗少文四壁揭山水图,自谓卧游其间。此册方可尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,殊得少文之趣。倦则掩之,不亦便乎?”首句显示了作者的创作初衷正是追思千余年前的同道宗炳。

《卧游图册》是沈周个人艺术发展道路上的里程碑式作品。它是画史中一个充满细节与魅力的特写。对于绘画研究者来说,则是心、眼合一的真切印证。该册页形制虽小,但集诗、书、画三绝于一身,儒释道思想于一体,从形制、题材到内涵开启了文人画表现的新天地。

早期的“卧游”含义是指老病后在家卧而游之,卧游图就是以山水画作为真山水的替代。“卧游”需要两个条件,一是在家中,二是欣赏的对象是山水画。而沈周《卧游图册》则使“卧游”的含义发生了重大改变。

第一,从观看的内容,即绘画题材上看,卧游图不再仅指山水。《卧游图册》现存十九帧,其中含引首和跋尾各一帧,山水七帧,花果七帧,禽、畜、虫各一帧。画作的内容体现出画家即目即兴进行自由创作的特点。

第二,从所观画作的形制上看,沈周的卧游图突破了宗炳及其后历代画家所谓的悬之于壁,或者直接在墙壁上绘画的大形制,而改为尺许小幅。

第三,从观看的地点上看,卧游变得更为灵活自由,并不一定非要在家中。沈周的卧游图由于“小”,便于随身携带,无论旅行,还是访友,闲来都可披阅。换言之,卧游可以是随时随地的。

第四,从欣赏的角度看,卧游不仅仅是观看山水画作、寻找真山水的替代物,而是可以在各类题材中都能游目畅怀,达到“体道”“观化”之境界。

第五,从创作与观画的最终目的上看,沈周所作不是为了视觉的愉悦,而是为了内在的生命超越,正所谓老子思想中的“为腹不为目”。

绘画史中,沈周《卧游图册》是被低估的。它并不像黄公望的《富春山居图》那样具有曲折的故事和传奇色彩,在不少知名的鉴赏家眼中,《卧游图册》甚至是被忽略的。例如在刘九庵先生编著的《宋元明清书画家传世作品年表》(上海书画出版社,一九九七年版)就未收录该册页。不过,正因如此,揭示《卧游图册》被遮蔽的价值更有了拓展的空间。沈周“卧游”思想流布到吴门画派中,可从即兴之美、平和之蕴、求真之境、人本之归等四个方面加以评析。

二、即兴之美

沈周终生不仕,以吟诗作画为业。坚定的隐逸志趣与田间林下的生活环境滋养了其独特画风。而他对吴门画派的影响,大到精神观念,小到书画题款,无处不在。其晚年画风中最明显的一个特点是即兴之美。从《卧游图册》中可见,这种即兴式创作首先体现在题材变化上—沈周开创了文人花鸟画的先河。

文人画自确立以来,山水一直是主导。因山水的独特意象与文人精神最为契合。所以,长期以来,文人画几乎与山水画划等号。明代唐志契(一五七九—一六五一)说“夫山水画家十三科之首也”,“画以山水为上,人物小者次之,花鸟竹石又次之,走兽虫鱼又其下也”。

中国花鸟画在唐代独立成科,到五代时发展出两种主要风格。一种以黄荃为代表,一种以徐熙为代表,分别号称“黄家富贵”和“徐氏野逸”,前者精致,力求形似,后者则简淡雅逸,“意不在似”。自宋以后的花鸟画一直被“黄家富贵”的画风统治。

到沈周时期,由于其审美情趣的影响,吴门画派提升了花鸟禽畜题材的地位,使其皆可步入文人画殿堂。沈周上继徐熙,开拓出一条全新的花鸟画发展道路。他将山水画中的文人趣味甚至技法引入到花鸟画的领域,开创性地发展了水墨写意法在花鸟画中的应用,改变了原来摹写自然的调子。同时,造型上注意突出物象特点,突出花鸟性格,将人的主观情绪与花鸟相融,在宋人院体之外,另立了一面文人意笔写生的旗帜。阮荣春说:“沈周对花鸟画发展所作出的贡献,其革新意义并不在山水画之下。”周积寅更是认为“沈周对中国绘画作出的重大贡献不在山水画,而在花鸟画”。后继者如徐渭、陈淳等画家使沈周的文人花鸟进一步发扬光大。

《卧游图册》中的花鸟禽畜都是文人花鸟的实证。例如该册页第五帧(《秋柳鸣蝉》),题画诗为:“秋已及一月,残声绕细枝。因声追尔质,郑重未忘诗。”作品以淡墨画柳枝,浓墨画蝉身及足,极淡墨画蝉翼,薄而透明。此画起止仅数笔,而秋蝉畏凉卷缩之态已极为生动。从构图上看,柳蝉与诗作各占画面一半,相映成趣。

蝉在中国艺术中是极具象征意义的物件。在古人看来,蝉是神虫,它代表着生命的轮回。秋柳之衰,映射着一个生命即将逝去。淡墨几笔,已然画出生命轮回的千古秘蕴。五百多年来,这幅画已经成为描述秋声的经典,深深融入后世中国人的视觉意象中。

再从形制上看,沈周卧游图的即兴特点体现为小中见美。沈周在绘画形制上的喜好经过了“小—大—小”的过程。年轻时(四十岁以前)多作“盈尺小景”,四十岁以后“始拓为大幅”,此后几十年,沈周的大量山水画要么“高”(立轴),要么“长”(手卷),在规模尺寸上给观者的冲击力是相当大的。不过,到了老年,沈周似乎又向小幅回归,美不一定在“大”。很多时候,外在的大规模对人视觉的影响是暂时的,很多小的作品却令人回味悠长,甚至终生难忘。在继续一些大幅画作的同时,晚年的沈周创作了许多册页。据王凤珠统计,沈周“现存画目”中画册多达四十三册,而这一统计应该还不是全部。

董其昌曾称赞过沈周的画册:“写生与山水不能兼长,惟黄要叔能之……我朝则沈启南一人而已。”沈周好友吴宽曾记载其所作的《卧游图册》:“石田翁为王府博作此小册,山水竹木,花果虫鸟,无乎不具,其亦能矣……若夫吮墨之余,缀以短句,随物赋形,各极其趣,则翁当独步于今日也。”再次,在沈周后期的艺术创作中,体现出明显的“寓目辄书”“因物赋形”“缘情随事”的特点。《卧游图册》的即景即画正是这一特点的例证。

沈周作于一四九四年的一部共计十九开的《写生册》是其花鸟画的代表作之一。在画册题诗上,沈周告诉观者,这些作品无非是“随物赋形”的“戏笔”。他说:“我于蠢动兼生植,弄笔还能窃化机。明日小窗孤坐处,春风满面此心微。戏笔。此册随物赋形,聊自适闲居饱食之兴。若以画求我,我则在丹青之外矣。”《卧游图册》中的多幅画作,看起来就像是信笔拈来,如《秋山读书》一幅。这幅画作透露了沈周对庄子思想的偏爱,同时,几乎是画家实景之描摹。他通过此画,画他的思致,画他这种思致在生活中的展开,在秋山一隅,披读庄子的《秋水篇》,是即目即景式的。这正反映出吴门画派对即兴式创作的重视。

三、平和之蕴

沈周《卧游图册》反映了吴门画派独特的平和之蕴。相对安定的社会环境和殷实的经济条件,使得沈周得以坚定自己热爱平和生活的隐逸理想。他脱离了仕途竞争的主流轨道,在书画领域成就了历史性的文化贡献。如果用一个词来形容沈周的生活和艺术特点,“平和”最恰当不过。而在“平和”当中,又可解读出不同的意蕴。

首先,这是贵“淡”之平和。宗白华曾把美感分为两类:华丽杯酌唱和,诗中云:“君子务久要,跡旷心非懈。请喻江中水,澹泊味长在。”因为淡,才最能体味自然的清风明月,因为淡,才使得自然与画家融为一体。方闻说:“宋代画家在艺术中追求自然,沈周则将他的画变成了自然。”

其二,这是主“静”之平和。或许是性格使然,沈周年轻时就对“静”情有独钟。在据认为是沈周三十八岁为吴门隐士孙叔善所做的《幽居图》轴上,沈周题诗曰:“心远物皆静,何须择地居。”心放得远,则万物都变得沉静。沈周笔下表现出静寂的世界,显然出自陶渊明“心远地自偏”的隐逸思想。

成化十五年己亥(一四七九),五十三岁的沈周有诗云:“可花初开红满城,我眠僧房闻雨声……还宜夜坐了余兴,静免蜂蝶来纷争。”六十岁时在弟子王伦为自己绘的小像上,沈周自题诗中有“饥来读书不当饭,静里安心惟信天”之句。繁富的美(“错彩镂金”)和平淡素净的美(“出水芙蓉”)。他引用《易经》的《杂卦》说:“贲,无色也。”这里包含了一个重要的美学思想,就是认为要质地本身放光,才是真正的美。所谓“刚健”“笃实”“辉光”正是此意。他还说,最高的美,应该是本色的美,就是白贲。

元末以来的文人画以“水墨至上、崇尚简淡”为审美志趣。沈周绘画思想当中的一个特点是强调“淡”。他一生反复表达着对“淡”的青睐。例如:他在《墨菊》轴的题画诗中写道:“写得东篱秋一株,寒香晚色淡如无。赠群当要领赏此,归去对之开酒壶。”沈周《题子昂〈重江叠嶂卷〉》的诗里有“丹青隐墨墨隐水,其妙贵淡不贵浓。”之句。

沈周艺术上的贵“淡”与其生活的甘于淡泊一脉相承。他曾自咏:“粝饭粗衣常自足,犹胜杜甫客西川。老妻课佛清斋里,幼女鸣机夜火边。”弘治八年乙卯(一四九五)春,老友文林来访有竹庄,沈周与其沈周在六十六岁所作《夜坐图》(台北故宫博物院藏)中题写的《夜坐记》,是其衷爱静坐冥思的记述,中有:“……余性喜夜坐,每摊书灯下反复之,迨二更方已为常。然人喧未息,而又心在文字间,未尝得外静而内定。于今夕者,凡诸声色以定静得之,故足以澄人心神而发起志意如此……”

其三,这是“漫兴”之平和。历来认为,诗可以“兴”,画亦为“兴”。沈周曾说:“山水之胜,得之目,寓诸心,而形于笔墨之间云,无非兴而已矣。”不过,沈周却常常喜欢把绘事称为“漫兴”,并自称“漫叟”,还常把绘画称作“戏墨”“戏笔”。这是典型的文人心态与传统的体现。

弘治五年壬子(一四九二),沈周六十六岁。杨循吉题启南画,称其文章远在画之上。启南见而为跋,谓自己画与文章皆漫兴耳。《石田先生文钞》有《跋杨君谦所题拙画》云:“画本予漫兴,文亦漫兴。天下事专志则精,岂以漫浪而能致人之重乎?并当号予为漫叟可矣。”弘治癸丑(一四九三)年,沈周六十七岁时的夏天,坐承天寺习静房,应寺僧之请,作《林堂思清图》,题诗及跋中有:“唤茶屡搅山童睡,戏墨聊随野衲情。”

李维琨认为,沈周的“漫兴”说,发挥了中国画传统中的“畅神”“自娱”诸说,突出了艺术家的主体精神。沈周这种“漫兴”中的“兴”,正是文人画家创作的原动力,所谓兴来不可遏。文徵明就曾有过这样的记述。“觉笔墨之兴,勃勃不能自已……援笔时,亦觉意趣自来。”

沈周所谓“漫兴”主要是指其画作的功能,不为生计,自遣其兴而已。这是文人高士对绘画一贯的主张。弘治十八年乙丑(一五零五),沈周七十九岁重题旧作《匡山新霁图》(现藏上海博物馆),其云:“水墨固戏事,山川偶流形。辍笔信人捲,妍丑吾未明。模拟亦云赘,所得在性情。”

作为沈周一生重要的作品,《卧游图册》正反映了他重视漫兴、幽淡和平和的美学旨趣,这一组作品可以视为沈周在这方面的鲜活范本。作品来源于活生生的生活场景,浸透他的生命体验,它们不是在记述这些生活中的琐事,而是通过这些生活场景来体会生活的乐趣,体验人生的价值,甚至置入宇宙的情怀。在平淡清澈中、在宁静悠远中实现自己的性灵腾迁。这是沈周《卧游图册》乃至其他作品留给吴门的重要精神资源。

四、求真之境

文人画以追求生命真实为最高旨归。古往今来,中国绘画关于“真”“似”之辩未曾休止。对于“真”,沈周有其独到之观,融于他毕生的艺术实践,可以说,他一生体现的正是这种求真的境界。而他对“真”的追求落实在真心、真趣、真性、真实之中,《卧游图册》正是对这“真”的发明,其衣被吴门画风深矣。

第一,从真心上看,这体现的是画家的创作动机和艺术心态,体现的是艺术家与外物的关系。真心也是诚心,只有对生活、对世界、对艺术有真诚之心,才能于笔端流露真实情感,令有心的观者感同身受。言为心画,画为心声。方闻认为,画作乃画家的“心印”。苏利文说,文人画的笔墨“往往是未受外界干扰的真诚之心的表现”。

毫无疑问,沈周是有此“真诚之心”的艺术家。这种真心是对世间万物的大爱,于万物中观出生机,对万物发自内心的欣赏。以这种爱与欣赏的目光来看世界,再落实到笔端,方能最终呈现出真心与打动人心的情感。所谓“以我手写我心”。

《卧游图册》中,无论山水,还是花果禽畜,都显露出画家的这种真心。例如其中的“杏花”。题诗云:“老眼于今已欠华,风流全与少年差。看书一向模糊去,岂有心情及杏花。”沈周虽然称自己老眼昏花,难有赏春心情,实际上,这反映出的正是其伤春、惜春、叹春的真心怜爱之情。

第二,从真趣上看,这体现的是作品的表现力和感染力。善于观看文人画的人能从作品中看到“趣”之有无,或是“趣”之真假。显而易见,无“趣”的作品不会打动观者。而这种“趣”须与“真”相联。明眼的观者很容易看出一幅画作是矫揉造作,还是真趣淋漓。在某种程度上,这种真趣的呈现是不可言说的。如中国画史上的“气韵生动”理论,许多论画者甚至认为“气韵”是天才艺术家与生俱来的一种能力,所谓“气韵不可学”。气韵也很难言传,关键是画家和观者的感受。因为有“韵”,所以有“趣”。真趣从何而来?得之天然,得之学习。对于文人画家来说,真趣既要靠三分天份,又要靠七分学习。学习来自于师古,师自然。

沈周的高明之处在于,他超越以往文人画家“墨戏”对“形似”的主观疏离,而力求将形似与真意相结合。沈周在求“形似”方面用功甚勤。单从绘画方面看,这体现在师古与师自然两方面。若于求“真”,则在绘画技法之外,在其学养人品与智慧灵性之中。

沈周师古而不泥古,故能得真意。他自学画起,就始终处于仿古之中,但更多的仿古之作,实际上已融会了诸家之长,并显现出自身特色,能够脱古图新。他有一段很有名的自述,阐发了这种观点:“以水墨求山水形似董、巨尚矣。董、巨于山水,若仓扁之用药,盖得其性而后求其形,则无不易矣。今之人皆号曰「我学董、巨」是求董、巨而遗山水。予此卷又非敢梦董、巨者也。”

真趣更来自于师法自然。沈周七十五岁在自己的《山水妙品册》跋中写道:“此册自谓切要,循乎规矩格法,本乎天然一水一石,皆从耳目之所睹,记传其神采。著笔之际,凝心定思,意在笔先,所谓多不可减,少不可踰……目识岁月以见。一般苦心非漫写涂抹者。”沈周在此所言述及创作谓故当效法宋元诸家,更需从自然中体悟,融会情感,思定而后写出。语句警辟中肯,令人发省。

第三,从真性上看,这体现的是绘画背后的哲学底蕴。明李日华说:“凡状物者,得其形者,不若得其势;得其势者,不若得其韵;得其韵者,不若得其性。”这段话当中,有四个关键字:“形”“势”“韵”“性”,分别代表了绘画真实的四个层次。在他看来,“真性”是为绘画表现的最高层次。李日华认为:“性者,物自然之天。”绘画的重点在于对生命本真气象的追求。

《卧游图册》体现了沈周关于真性追求的思想。这“真”不是外在事实描述的“真”,而是生命真性呈现的“真”。如《卧游图册》中的《绿甲图》,从外观来看,只不过是一棵开了花的白菜,似乎平淡无奇,实则蕴含深意。他常能用浅近直白的文字或是画面,呈现生活真实的一面。而在另一方面,沈周透过一菜一叶,表达的则是对生命真性的赞美。正如他所做的《菜赞》一文:“天茁此徒,多取而吾谦不伤。士知此味,多食而费欲不荒。藏至真于淡薄,安贫贱于长。”一句“藏至真于淡薄”体现了诗人于淡薄自然当中恪守生命真性的追求。

第四,从真实上看,体现的是超越外表形似的藩篱,而呈现令人可观、可感又可思的生命真实境界。窃以为,绘画中的真实大体可分为三个层面,第一层面是客观真实,指的是画家首先要善于描摩物质世界客观存在的真实(n a t u r a lr e a l i t y )。这是“形”(“似”)的层面。第二个层面是被发现的真实(discovered reality),指的是透过画面描绘的物质表象,所表达的“观点”或者是“象征”。这是“意”的层面。文人画在画面语言上往往有其象征意义,例如远山象征高远境界,渔父象征智慧,扁舟象征自由等等。这种发现的真实一要靠画家,二要靠观者。只有熟知这套文人画独特语言的观者才能明白其中的对话。第三个层面可以称作生命真实,或如有学者所称的“假设的真实”(presumedreality),这是一种放之四海皆准,具有普遍意义的真实。这是“道”的层面。“大道无言”,道是不可言说的。文人画所能反映的最高真实正是这种不言之真,最终要靠观者自我体悟,进入刹那永恒、天人合一、消弥分别、自在圆融的真境。

在文人画家看来,“似”只是基础,“真”才是旨归。中国美学所推重的“真”是道家、佛家、禅宗对真的解释,这种真是情感之真、情趣之真,是自我体验之真,是修养之真、价值之真、存在之真。总而言之,在文人画艺术中,“真”是超越逻辑、超越知识的,是生命的真实。这与人们通常依靠思维,通过认识活动,把握事物的本质和规律的逻辑之真不可同日而语。

真正的文人画高手,能够把“真”与“似”很好结合。画家既具有精湛的绘画技法,又有深厚的学养与智慧。沈周无疑是一位卓越的代表。《卧游图册》体现了“似”与“真”的统一,是客观真实与生命真实水乳相融的典范。如其中的《雏鸡图》,外在形象极为生动逼真。配上题画诗“茸茸毛毛半含黄,何独啾啾去母旁。白日千年万年事,待渠催晓日应长。”小鸡略带惊慌的眼神、面朝画外的构图安排,仿佛在叩问“我从哪里来”“该往何处去”。诗中揭示的是“时间”的秘蕴。这种对人生在世的根本诘问体现的正是画面背后生命真实之哲思。

五、人本之归

元代文人画中,强调简淡荒率,尤其是倪瓒笔下的世界,通常是“无我”之境,在他的逸笔草草之下,人本身都被涤荡掉了。这种画意往往给人以清洁脱尘,同时又遥不可及之感。而在沈周的画与诗中,“人”(或“我”)是常客,这与其说是沈周尘缘不净、“我执”于中,不如说沈周的艺术是向人本的回归。所谓道不远人,即便是禅宗的自在世界也体现在与人相关的细琐当下。《卧游图册》就反映出沈周的艺术旨趣充满了温暖的人间关怀。

沈周的人本思想首先体现在笔墨如人上。中国人观照绘画,历来将画品与人品相联。陈师曾在《中国文人画之价值》一文中说,文人画家,第一是要有“人品”,第二是要有“天才”,第三是要有“学问”。邓椿说:“其为人也无文,虽有晓画者寡矣。”自元代以后,绘画是画家一切的寄托,是画家人格思想的再现。

弘治元年戊申(一四八八),六十二岁的沈周在题黄公望《富春山居图》中以“人品论画品”:“以画名家者,亦须看人品何如耳,人品高则画亦高。”他教诲自己的爱徒文徵明“莫把荆关论画法,文章胸次有江山”。

沈周的绘画风格一如其性格:端重纯直,孝友恭让,淡于名利,充满书卷之气。他认为人生无常,流光易逝,强调随遇而安,顺其自然,免除心机,同时要活在当下,及时行乐。沈周一生追求“自然之妙”,生活“任自然”。成化十四年戊戌(一四七八),沈周五十二岁有诗:“人生良会岂易得,他日知今又难卜。写画题诗纪一时,雪泥聊尔知鸿鹄。”成化十五年己亥(一四七九),沈周五十三岁时生日作诗云:“五十三迴送岁除,世情初熟鬓应疏。事能容忍终无悔,心绝安排便自如。”容忍,去除机心,就赢得天地宽。

弘治十七年甲子(一五零四),沈周七十八岁绘《野菊图》,其上题诗有云:“含孤贞而不扬,抱素志而自乐。”沈周的这种人生观对其学生及后辈影响很大。文徵明在做人上与老师看齐,其漫长的一生都是在谨慎和辛勤耕耘中度过,他终生在艰辛地探索书画之道,而且在道德和人品方面几无瑕疵,这与沈周颇为相似。

沈周令后世仰止而效仿的远不止于他的绘画艺术,还有他的艺术化生存方式。可以说,他就是“生活即艺术,艺术即生活”这句口号的最佳践行者。沈周是吴派文人交友雅集的一大核心人物。他的居所有竹居就是吴门文人雅士经常聚会的地方,是其审美化人物的空间。

沈周这样的高隐之士,也非不问经济,不食人间烟火者。相反,沈周活得非常“接地气”,他的情感是朴素而有亲和力的。从沈周的诗文与画作上可见,一种强调世俗化,向人本回归的新型文艺观正在兴起。沈周开创了吴派画家的美学理念,其“卧游”思想深刻影响了吴派的世界观、人生观和艺术观,他所秉持的生活方式和创作原则,直到今天都焕发着勃勃生机。