- 《答聂文蔚》 [2017/04]

- 奥巴马致女友:我每天都和男人做爱 [2023/11]

- 爱国者的喜讯,干吃福利的绿卡族回国希望大增 [2017/01]

- 周五落轨的真的是个华女 [2017/03]

- 法拉盛的“鸡街”刚刚又闹出人命 [2017/11]

- 现场! 全副武装的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中国公园里的“黄昏恋” [2019/12]

- 年三十工作/小媳妇好吗 /土拨鼠真屌/美华素质高? [2019/02]

- 亚裔男孩再让美国疯狂 [2018/09]

- 看这些入籍美加的中国人在这里的丑态百出下场可期 [2019/11]

- 黑暗时代的明灯 [2017/01]

- 看看谁给华涌女儿过生日了? [2017/12]

- 智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店 [2019/08]

- 当今的美国是不是还从根本上支持中国的民主运动? [2017/10]

- 文革宣传画名作选之 “群丑图” 都画了谁? [2024/01]

- 国民劣根性背后----为什么中国人这么坏! [2023/10]

- 香港的抗争再次告诉世人 [2019/06]

- Why Xi Jinping’s (Airbrushed) Face Is Plastered All Over China [2017/11]

- 中国女欢呼日本地震 欧洲老公惊呆上网反思 [2024/01]

- 加入外国籍,你还是不是中国人?谈多数华人的愚昧和少数华人的觉醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,还是坐地铁? [2017/10]

- 春蚕到死丝方断, 丹心未酬血已干 [2017/03]

- 1919年的两本书之:凯恩斯如何预见德国的崛起和后果 [2019/12]

唐朝从建立至鼎盛局面期间,产生的诗词大多以抒情诗和言志诗为主,以叙事为目的的诗词较少。

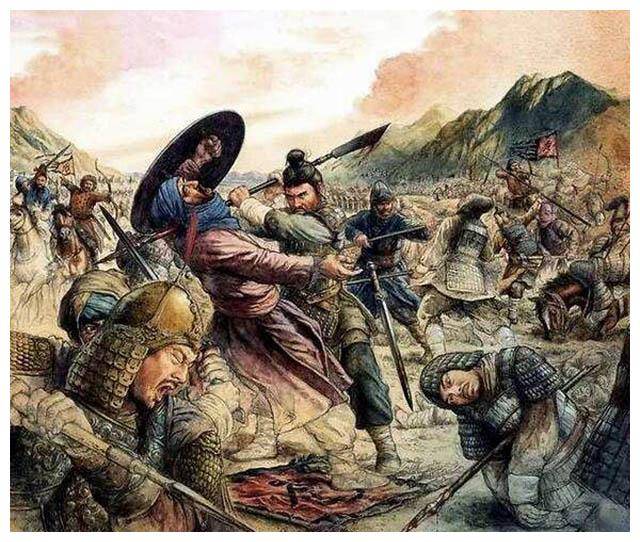

直至唐朝由盛转衰,安史之乱和后来的唐朝叛乱让昔日“万国衣冠拜冕旒”的大唐王朝陷入混乱,叙事诗才出现多了起来,并且以揭露残酷现实为主。

经历过这一时期的人,诗词风格都极具现实性,例如杜甫的《春望》和《茅屋为秋风所破歌》。

和杜甫的风格类似,韦庄也是现实主义诗人的代表。根据《北梦琐言》,韦庄参加科举考试时,恰巧遇到叛军黄巢进攻唐朝。

《秦妇吟》这首诗就创作于这一时期,主要内容为一个受战争之苦,准备逃脱的妇女被困在长安的经历。

对于其中的内容主要呈现出两种认知,有一部分人通过诗句中“秦妇”离开长安的时间,对比韦庄逃出长安的时间,推断“秦妇“其实是韦庄本人的假托。

但更多人认为,“秦妇”的遭遇并非完全来源于韦庄的个人经历,更多的是唐朝末期首都中现实状况的真实写照,也正是因为如此,才会因为失踪所表达的内容,而导致作品本身失传千余年。

关于“秦妇”离开长安的时间,从《秦妇吟》中第一部分首句“中和癸卯春三月”到“妾亦与君停玉趾”,详细描述了韦庄和“秦妇”的相遇时间和经过。

这是全诗的起笔,如果从历史的角度看,这一时间点的背后似乎也在预兆将来长安城中的经历。

交代完基本要素之后,《秦妇吟》的核心内容开始出现,第二部分从前年庚子腊月,到六亲至此无处寻一句。

主要讲述“秦妇”被贼军掳走之前在都城长安之中的所见所闻。这一部分是叙事诗的精髓,主要用于讲述主人公所看到的最真实情况。

而接下来的第三部分是“一从陷贼经三载”到“天街踏尽公卿骨”,主要是在刻画“秦妇”在叛军中的经历和所见所闻,重点描写了其中悲惨的环境。

后续的第四部分主要描写“秦妇”逃出黄巢叛军后,一路颠沛流离的路程奔波经历。

至此“秦妇”的故事算是结束,后续的第五部分,是作者韦庄在听完“秦妇”的经历后所形成的自我感慨。

仅从全诗的故事情节和大框架来看,《秦妇吟》这一作品不失为写实的经典之作,但在后来却失传了。

作者自禁这首诗的问世在当时引起了巨大反响,不仅成为诗人韦庄的成名作,还引领了当时的社会风尚。

因为全篇长达1500余字,《秦妇吟》曾一度成为大户人家屏风上的必刻作品,但让人遗憾的是,这首诗在后来失传了。

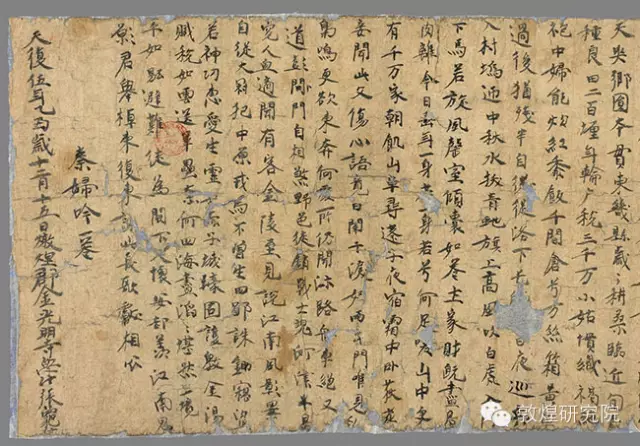

从时间跨度上看,《秦妇吟》在宋朝到晚清期间从未于社会上露面,消失了近千年时间,直到20世纪初,《秦妇吟》残卷被一个英国人在敦煌石窟中被意外发现,后又被一个法国人随其他珍贵文献一起掠走。

后来被王国维先生考证推断,此残卷便是失传千年之流的《秦妇吟》手抄本,这首一度被禁的唐诗才终于重现于世。

让人没想到的是,最初抑制这首诗流传的,其实是作者本人。

或许韦庄自己也没有想到,这首诗会在当时社会引发如此巨大的反响,就像是《北梦琐言》中所说的“公卿垂讶”,韦庄诗句中所反映的当时社会状况和主旨思想,并不被当时的统治者所接受。

至于为什么当时统治者这么难以接受《秦妇吟》,这就得深究《秦妇吟》中到底讲了个什么事儿。

其内容过于残忍,全文翻译下来都不一定能过审,这种文章流传开来,会显得朝廷很无能。毕竟连京城的良家百姓都保不住的朝廷,能保得住什么呢?这个在后文会详谈。

另外,《秦妇吟》中塑造出了一种“官不如匪”的主流现象,此举触犯了入蜀朝廷之中的官僚。

韦庄为了避免或其自身或引发的尴尬,所以选择“禁”了这首诗。

言下之意,韦庄对《秦妇吟》的态度是出于“避祸”,但从后世的态度看,这首诗之所以没有被传承,是因为残忍的内容。

失传的真正原因《秦妇吟》第二部分,主要描写主人公在长安所见到的情况,内容十分残酷。

在黄巢叛军攻入长安之后,“秦妇”亲眼看到左邻右舍的女子,有的被叛军掠走,有的被玷污,有的引颈自杀,有的投井自尽,有的被活活烧死……

这等惨状,说是人间炼狱也不为过。

诗句中写道“家家流血如泉沸”,是指黄巢攻入长安之后进行了血腥的屠杀;后一句“处处冤声声动地”,反映出了敌军屠刀下无辜之人的哭嚎,但依然难免死亡的结局。

全诗从这里走进了极端压抑和残忍血腥的氛围。

那些不堪受辱的歌姬和舞姬,全都选择了“暗捐”,她们用自尽的方式来结束自己的生命,免遭贼寇欺辱之灾;

那些不谙世事的婴儿和幼年女子,则全都被叛军残忍伤害;

那些“牵衣不肯出”的贞洁烈女,则成为叛军的刀下亡魂。

“南邻”有一位昨日新婚燕尔的女子,前一刻听见外部刀枪争鸣,紧接着“俄顷”之间身首异处,当场被杀害。其余家人见此状况,只能“同入井”。后续焚毁城池之际,“梁上悬尸”全都化为灰烬,尸骨无存。

“天街尽踏公卿骨”是这一部分的收尾,言下之意,长安城中的王宫贵族全都被残忍杀害,尸骨堆积,甚至影响街道正常通行。

除此之外,诗中“朝餐一味人肝脍”则是指百姓之间出现人竟相食的残酷景象……

叛军围城,连一只苍蝇都难以进出,这种缺米少粮的情况下,树皮等都成为食物,即使如此依然饿殍遍地,为活命,只能“人相食”。

这些残忍地画面,通过“秦妇”之口,讲述给书生韦庄,他又将其编撰成文,流传给世人揽阅,揭露黄巢军的残暴和百姓的苦难。

这便是《秦妇吟》中的大概故事基调。

《秦妇吟》中关于长安城破之际的类似描写还有很多,并且十分直白,令人感到强烈不适。

这样的描写方式透露出太过残忍的细节,明晃晃在“打朝廷的脸”,会让当时统治者认为,抹黑了朝廷声誉。

不仅如此,其本身直白、黑暗的基调,也确实不太适合流传于世,因此《秦妇吟》才会被封禁千年之久。

这么一个作品,纵使杜甫这般现实主义诗人,也不敢如此描写啊!

引言

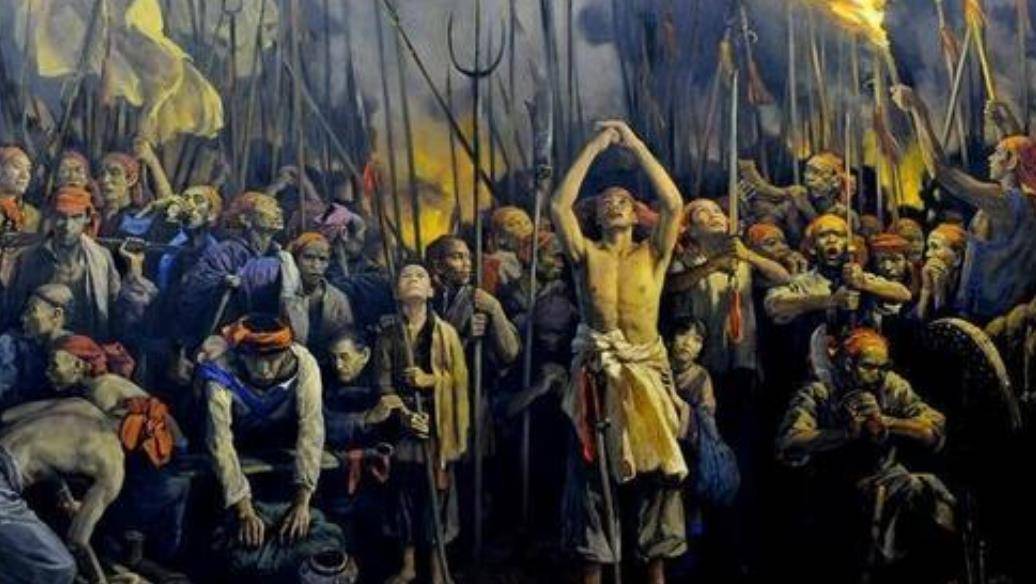

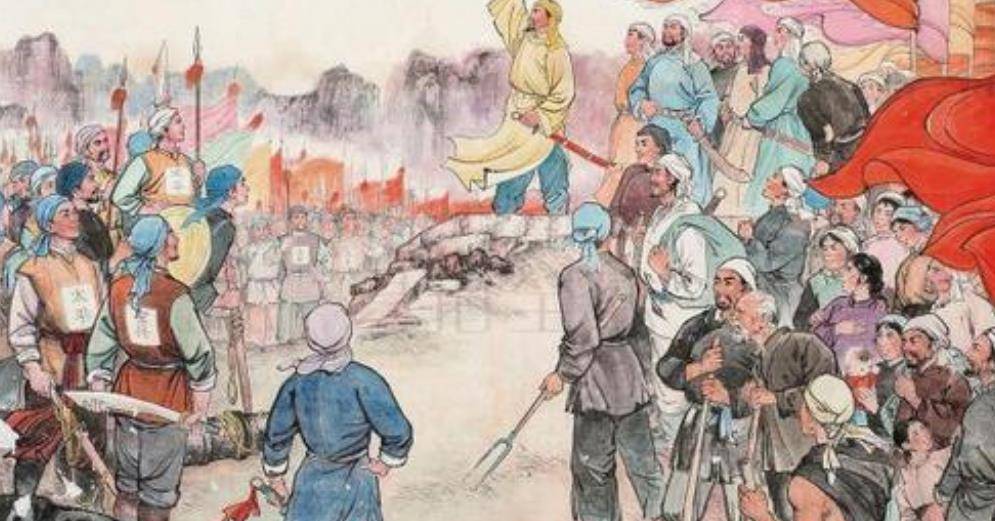

《原道醒世训 》中有这么一句话:“天下一家,共享太平。”这是洪秀全亲自写下的一首诗,他所发起的太平天国运动声势浩大,不仅和当时的清政府对峙,甚至还直接毁掉了清政府。虽然当时的清政府拼进全力将太平天国给消灭了,但他们所使用的力量已经完全消耗了清政府的根基,也就是说当时的清政府已经是不堪一击的存在。

不过,如果清政府不选择不遗余力地去消灭太平天国,洪秀全能不能彻底成为当时的主人呢?这其实是一个显而易见的答案,洪秀全绝对不会成为中国的主人,即便他起义的时候所代表的确实是农民阶级,但在他成功之后,就把这些初衷完全抛在脑后,过上了自己的逍遥日子。尤其是在他定都南京之后,所糟蹋的美女的数量说出来可能大家都不敢相信。

单从洪秀全发动的起义来说,他确实是一个了不起的人物,即便在此之前,他是一个多次参加科举考试都没有上榜的人。洪秀全的优势在于他的思想非常活跃,能够站在一个全新的角度思考问题,也是这个原因,他才能召集这么多人参加起义。

而对于他所宣导的民主、平等的思想大家也非常认可,所以洪秀全的行为几乎就是人们心坎上所想的东西,这样的言论一说出来,自然就有很多人产生共鸣。如果只说他在起义上的贡献,就连后来的孙中山都十分佩服他。但可惜的是,洪秀全并没有从一至终的坚持为下面的百姓考虑,在成为国家的领导人之后,他便不再是从前那个一心为农民阶级着想的人。

定都南京之后,太平天国的队伍都发生了较大的变化,又尤其是洪秀全本人。起义的时候他所宣导的民主、平等几乎烟消云散,取而代之的是和清政府如出一辙的中央集权,一味地强调等级观念。他自己也是以统治者的姿态面对那些曾经支持他的人,原本这些人跟着他是因为他会为大家谋福利,但没想到最终洪秀全又变成了和清朝没什么两样的国家,底下的人自然也会生出不满的心思。

最可笑的是洪秀全的后宫,用后宫三千佳丽来形容别的皇帝的后宫那可能是有些夸张的手法,但若是洪秀全的后宫,这里面丝毫没有夸张的手法,甚至有一点儿难以形容的意味儿。毫不夸张的说,洪秀全的后宫几乎都是女人,除开那些妃子不说,洪秀全的后宫的婢女以及所有服侍的人都用的是女官,在洪秀全的后宫,除了洪秀全,几乎看不到男人。

关于后宫的妃子,洪秀全也做得十分可笑,别人后宫的妃嫔都有一个称号,但洪秀全的妃子几乎都只有一个编号,从1开始,看到最终编号达到了两千多,也看得出洪秀全到底糟蹋了多少南京的女孩儿。

实际上,如果洪秀全只是沉迷于温柔乡,倒也就罢了,但他在国事上也开始变得昏庸无能。尤其是在用人上,他从来不用有用之人,高官基本上都是他的亲戚、朋友,只有和他有关系的人才会被他重用,但这些人往往又没什么作为,太平天国一开始建立起来的威信也渐渐落了下去。

更可怕的是,洪秀全本人并没有意识到这种变化,他还以为自己的太平天国多么的坚不可摧,而实际上这个组织已经被他自己的荒淫无度给消耗的差不多了。

洪秀全算得上是一个人物,因为他凭借自己的力量将偌大的清政府给拖垮了,一般人肯定做不到这一点。而他当初所提出的民主平等也确实是当时的人们所需要的,这也算他为百姓着想过,他错就错在没有自控力。

成为太平天国的领导人之后竟然就开始变得不像最初的他,满眼都是权力、利益,将支持他上位的百姓也置之不顾。倘若洪秀全真能一如既往地坚持初衷,建立一个长久的势力和清政府分庭抗礼也未尝不可。得到这样的结果只能说他只有匹夫之勇,他并不具备成为一个合格的领导人的条件。

结语

虽然洪秀全有一身的毛病,但不可否认的是,他所带领的太平天国运动确实声势浩大,这也足以让他载入史册,不过后世应当学习的是他强大的号召力,而不是他功成名就之后的贪图享乐,欲望会毁灭一个人的一切,这并不是玩笑话。

参考资料:《原道醒世训》