- 图解张澜澜的档次,与汤灿一比 (少儿不宜) [2014/08]

- 徐才厚情妇张澜澜(图) [2014/08]

- 赖昌星为什么想搞董文华?(18+) [2012/04]

- 彭丽媛并非一只死穴 [2017/07]

- 解密:谁出卖了张玉凤? [2014/09]

- 看女人玩弄男人生殖器有感 [2020/02]

- 中共高层已达成妥协:大阅兵游行十大疑点 [2019/10]

- 红二代聚会发泄对习近平不满 [2017/04]

- 肺科病房淫乱的难言之隐(18+) [2013/03]

- 与高官通奸的杀伤力 [2017/02]

- 中国大阅兵漂亮女兵最新集萃,先睹为快 [2015/08]

- 严重关注:上海市全体党员登记名册外泄 [2020/07]

- 请大家来辨认:她是谁的私生女? [2019/10]

- 耿爽出面收回对美国的肆意攻击 [2020/03]

- 国色天香:中央办公厅直接挑选“两会”女服务员(一) [2021/03]

- 中国官方缘何不为毛泽东“私生子”平反? [2013/04]

- 红军到处强奸妇女是真是假? [2016/09]

- 祖国有难不捐款,你能算是中国人?! [2020/01]

- 南海开战一周后的中国局势 [2016/08]

- 为韩正同志,我再赌一把! [2015/01]

- 最新发布:就上海踩踏事件答记者问 [2015/01]

- 离开主席教导我成不了游泳好手 [2015/07]

- 华人在哪里都不心齐,为什么? [2016/01]

- 一个专门打着名人旗号的写手 [2015/04]

- 上海是重灾区 [2012/10]

- 得天下者是因为得民心? [2014/11]

- 维护毛泽东思想的五种手法 [2012/10]

- 大妈舞与体貌特征(附图) [2016/12]

- 红歌响彻国会山,她的希望? [2015/01]

- 抗美援朝,何必纠结? [2016/09]

尽管我们的外交部门每天都在“努力”,但在全世界许多的国家,有许多的外国朋友基本认知仍然是:这次的病毒是中国起源的,中国的瞒报害了全世界。

基于此,还衍生出对“中国制造”的攻击(正如外交部经常辟谣的那样),对中国当前数据的怀疑,甚至针对中国本身的阴谋论。 就算我目前身处的中美洲某蕞尔小国,当地的朋友似乎也都认为我不回家,并不是因着没有航班的缘故,而一定是由于“中国太危险了”。

我试图向他们解释:与两个月前不同,中国现在可能要算是全世界最最安全的国家;对方就经常一脸疑惑:“中国的数据不都是假的吗?其实死了很多人吧?”

上述的情况,凡在海外的中国人,只要关注着本地的媒体,交着地方的朋友,自然就会有了解。

与此同时,国内的舆论场,也呈现逆向的反弹局面,如我一位在国内作教职的阿根廷朋友观察到的:“中国的仇外情绪升至高点”。

——依着我们起初的想象:中国在全世界率先战胜了疫情(至少是阶段性的),我们为全世界介绍经验,我们还援助各国不少物资……这还不能为中西长期的制度之争划上一个休止符么?毕竟现在我们胜利了,为什么“他们”还是不听我们的呢?

一,为什么我们总想让别人“抄作业”?

有些朋友会讲气话:他们爱信不信,他们愿怎样看待便怎么看待,有本事不要用中国的PPE产品啊,我们就关起门来自己玩就好了嘛!

但是,这也不是真实的局面;现下的中国,无论官方或民间,好像都“特别在意别人的眼光”。

此处我不想谈现实的情况——比如说中国同样希望借助PPE产品出口来带动国内目前不甚乐观的经济——关于出口外向依赖这些,已经被说滥了。

我们仅仅讲:从“意识形态”的角度,全世界大概再也难找到一个像我们中国这样,如此希望被世界认可和接纳的国家。

每一个古国,都有自己的政治传统与理想;能延续到今天的,就无不受它传统理想的影响。中国的传统在哪里?

毋宁说,今日“中国”的概念,其实不过数百年;正如梁漱溟先生讲的那样:“中国古代没有国家”——他的意思是:古代中国没有西方今日所谓nation state一说,我们讲的是“天下”。

中国古代的“天下”,实际包括三重(王柯-中国,从天下到民族国家),除去天子-诸侯这样传统的中原文化之外,还要算上周边的 “四夷”。四夷作为必不可缺的一部,同中原一道构成古代中国想象的“天下”:也就是当时所能认识的全世界了。

“四海之内,舟车所至,莫不宾服”,放在今日,这当然是不切实际的幻想;但这样的理想,始终是中国正统王朝的追求,当是个“应该达到而事实尚未能达到”的愿景。

因此,传统的中国也负有”教化天下“的责任,“齐家治国平天下”,“家事国事天下事,事事关心”……我们有无数这类“由一国而至天下”的格言,即使只是匹夫,他的责任都决不仅仅是国家——应当是整个天下的兴亡。

当世最著名的汉学家之一,耶鲁的Lucian Pye(白鲁恂)认定中国“不只是……一个民族国家,而是一个伪装成国家的文明”,那确是真知灼见:盖国家总要有边界,而文明却是无远弗届的。

也许会有人误会:这难道不是在宣扬中国威胁论?不是的。中国天下思想的核心还在于“天子唯德”——天子应当实施“德治”。此处的治,不仅包括传统的华夏部分,亦应包括“夷狄”在内;天子用兵的目的,仅在于恢复天下的“伦序”,而非对异族领土或经济的掠夺。终于还是要以“德服天下”。

所以自古以来,我们的“权威”(此处所指请参见历史记录)也便包括了被“天下”认可一项,“天下者 ,国之本也……际天所覆,悉臣而属之”——即使是在三十一年前,那么困难的情形下,我们仍然没有放弃外交的努力;在许多人的心目中,不能为天下,被“四夷”认可的统治,它的合法性便总是有些可疑的。

说一句旁的,这也是百年前中国在各路西式理论中,偏偏挑中了共产这一路的文化因素:Communism那“天下大同”的理想,原就是渗在中国知识分子血液中的。

因此,你看今日讲“中华民族的伟大复兴”——何谓复兴?要复兴到什么样的地步?历史看,我们便有理由认为:”天下观“大概是复兴的关键一部。

仅仅把中国的事情搞好,仅仅是成为“世界的一部分”,那是不够的。所以我们要提出一带一路,会讲出”人类命运的共同体“:中国自古以来便是个向往全球化,隐然打算引领天下潮流的文明。

全世界有不少国家和文明,都是被“世界”(此处当然指西方的话语权世界)排斥的,小的好比伊朗北朝,大的例如俄罗斯和穆斯林世界,这些国家和文明的选择,大抵是“大路朝天,各向一边”,干脆放弃让世界理解自己,只过好自家日子便是。

唯独我们的中国,孤立主义大概就不是可行的选项,“闭关锁国”在我们的语境也从来都是贬义词。中国是一个大国,在相当多的历史时期,我们都是全世界最优秀最繁盛,最为人所向往的国家之一。我们所愿的,是全世界都理解我们,景仰我们,从而实现”万邦来朝“的景象;甚至如盛唐一般,成为整个已知世界都仰慕的国度——这大概才是我们愿景的“复兴”。

中国需要有朋友,需要有许多的朋友。但是,希望“天下布德”的,却为何偏偏向了相反的一路?

这正是本文希望探讨的问题。

二, 中国故事讲给谁听?

总有人喜欢说:“我们今天的困局,都怪他们不喜欢我们!他们对我们有偏见!”

这样的说法,我看是把中国瞧的忒小了。

中国发展到今天,东西的制度道路之争已经完全公开化了。

一个大国的崛起,从来都是在斗争中展开,在荆棘中前行。古代的蛮族可有希望罗马胜利了?近世的欧洲可曾喜欢过美国吗?我们愈是强大,我们的“敌人”便愈是不喜欢我们。这只能是一个事实,是客观的局面,但绝不是我们失败的理由。

——恰恰相反,正是由于我们还没能成功,他们才能继续表现的不喜欢我们。

强者令人畏惧,弱者才令人喜爱。我们要问的问题,恰正是为何我们在疫情中的“胜利”,却未能够征服他们?

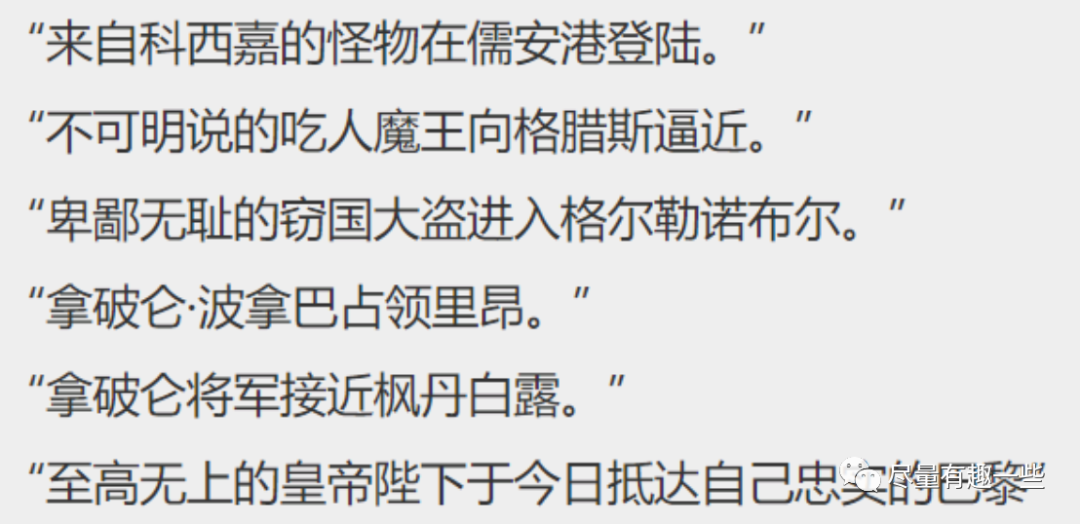

“征服”大致有两种局面,军事的压制:如上文所引的图片;或文化的胜利,这一点便可举拉美的例子。

西班牙和美国对拉美的殖民,再残酷也没有了。拉美的人民经过三百多年的努力,总算是独立起来;军事的看,西班牙和美国是失败了。

但今日的拉美,最喜欢的国家却还是西班牙和美国;他们大都自豪西班牙的语言文字,顶爱看美国的文艺作品。就我所见的,中国的“一带一路”,拉美着实受惠不少,如巴西和智利两个在南美顶重要的国家,第一大的出口贸易伙伴全都是中国——比例还远超过一般想象中的美国,但论政治的影响力,论民间的“好感度”,我们与美国简直望尘莫及。

文化的胜利总要靠宣传的攻势,就是西人所谓propoganda的,那还要算是当年我们的党能获胜利的重要武器,但为何到了今日,我们对外的propoganda却总不能取得想象的效果?

——大半的原因,是因为我们的外宣,看似是“外宣”,但总是项庄舞剑,其目的完完全全还是对内的,它就从来未考虑过“外”的愿望。

我这样说,也不是没有原因的。

我刚到哥伦比亚时,呆在一个海滨名城,叫作卡塔赫纳的。有一天,国内的部门辗转找到我,要我协助了解一件事——就是那本被翻译成多语种版本的《------ 书名与简介删除作为文章载入中国官网的条件——总裁判注》,他们希望我去调研本地的销售情况。

在国内的也许不容易想到:许多外国人对这类书籍抱有非常浓厚的兴趣。

众所周知,中国是个快速发展的国家,如今取得相当的成绩,这令许多拉美知识分子羡慕和好奇。这样大的国家,昔年远落后于拉美,制度又不“民主”,如何能取得现在的成功?她的领导人亲自写的书,自然令人期待——对外宣的工作,显然这是个美妙的外部环境。

实际的情况如何呢?

那本书在海外共有九种语言版本,封皮设计完全一样。这一类的装帧在国内,当然具备天然的权威符号属性;但我肯定地讲——至少在西/葡语的国家内——由于深厚的天主教传统,这类形式的封面只可能是耶稣或圣母玛利亚,它必难调动起世俗读者的任何兴趣。

事实也基本如此。我跑了小半个卡塔赫纳,得到的回答都无法令国内满意。几位有货的书商倒是期盼发问:“您不想买一本吗?”

我买了不止一本,打算将它们作为礼物,赠予身边对当代中国感兴趣的同仁们。很快我便得到反馈:"Yi,请你告诉我,这本书在中国很流行吗?中国人都能看懂这本书吗? "(此处删除278字——原注)

三, 滑稽的发言人们

大的方面,也同样是如此。我就又希望举赵姓外交部发言人的例子:事实上,中国反复纠结“谁是病毒源头”,令人很难理解。

疫情首先爆发在中国,这是全世界媒体,包括前期中国自己都已经肯定的事实。我们应当宣传或质疑的,是:“先发了就有错吗?”——疯牛病先发在英国,H1N1先发在美国,英美谁也没有表现过愧意。毕竟“先发”只是个客观的事实,某种意义上,甚至还是个不幸的遭遇,这并不是谁的错。

就譬如一大学寝室,同屋丢了两千块钱,而屋里恰好只有你一位。你自然获了最大的嫌疑,你当如何做?

你应当证明的是:你虽然在屋内,但他的钱决不是你拿的——例如情感上,你们是莫逆的朋友;再如伦理上:你家里有两个亿,需要偷他的两千块吗?

倘使各方面因素都不利于你,你或许就不再主动提及此事,指望同屋碍于情面不再纠结,未来再去“疾风知劲草”。

但你一定不会跳起来,指着隔壁那与你平素最不睦的:“我看就是你小子偷的!”——不是你不想这么做,而是你清楚明白晓得,这指责若没有根据,不能一举将对方置之死地,他就必要发动强力反击:“整个上午只有你在,不是你偷的还能是谁?”,届时你的处境就极被动了。

想要否定公认的先发事实,便必得有相当强硬的证据。没有任何明确的技术支持,我们的赵姓发言人却跑去大喊“是美国先散布的病毒!”——何等愚蠢的行为呵!这无异于是告诉全世界:“咱们来讨论是谁先布的病毒罢!”——这难道有丝毫可能于我方有利吗?

从事后的效果来看,赵氏的发言当然使中国陷入了被动,创普反手一记“Chinese Virus”,中国至今没有找到合适的反击武器。迄今为止中文互联网上所有的“美国散布论”都被证实为断章取义或生编硬造。中国的驻美大使,事后面对美方记者的质疑,也只好老老实实承认“没有证据表明是美国散播的。”

爱下象棋的会知道,有一招法唤作“解杀还杀”的:对方在对你“将军”时,你的一步棋,既可解将,同时还能反将对方,迫使对方再浪费一步棋去救自己,从而化被动为主动。 高手对阵,通常慎之又慎,要极力避免给对方这样的机会。

赵姓发言人对创普的“将军”,无疑就是低劣的招式, 创普和中国嘴战的那几日,支持率果也难得的上升了。

我们有些朋友总爱问:“难道赵姓发言人不攻击,创普就对中国友好了吗?”——棋逢对手,敌人总是希望击溃我们的,我们应当设法令对方难受才对;总不能为了给敌人预先铺好台阶,“引刀成一快”,去贡献这种令敌方解杀还杀的“妙着”的。

这样的例子,还不仅仅是赵氏而已。

巴西总统的儿子,姑且称为小B的,也是巴西的一位众议员,发表了一些言论,内容大致是呼应创普,给中国泼脏水的。据巴西国内的分析,这是由于B总统赴美的访问团,共有23人确诊,亲美的B总统欲令民众将注意力导向中国,自然是险恶的用心。

我国驻巴西的杨姓大使,其时作出罕有反击,指小B“你去了趟美国染上精神病了吧!”——鉴于小B言辞之恶劣,国内一些做拉美的老师,以及我本人,都觉得这个回应很刚硬也到位,确实扬我国威。消息传回国内,举国振奋不表。

然而,这位杨姓大使许是被赞誉冲昏了头,居然又“宜将剩勇追穷寇”,隔日又转了条消息,表示“B总统你全家都有病毒,都是神经病!”

这样一来,性质就全然变了。小B仅是一位议员而已,大使斥责他自理固宜然。然而,一国大使以“血亲复仇”式的民间态度,公然直斥对方元首是“病毒”,是“神经病”,这可是前所未有的壮举,好像昭示着要与对方宣战似的。

但中国到底是巴西最大的贸易伙伴,我们当然也不打算真同巴西动手。尽管B总统本人在巴西天怒人怨,但毕竟他还在元首的位置上,巴西的外交部门总得抗议一下——此时,我们的大使便怂了,他一言不发删掉了那条惹祸的推特。

那位小B似乎受此鼓舞,继续大放厥词,越说越离谱。但这次我国便不再做什么动作;直至昨日,我也没见那位大使先生再作什么反驳,国内也假装没看见,不再大张旗鼓报道,许是自知理亏的缘故。

与巴西的一役,看来我们是又输了。

四, 项庄舞剑,意在沛公

难道我们的外交人员就如此“愚蠢”吗?就仅从我身边的在外交部门工作的同学朋友来看,大概不是这样的,他们都是相当优秀而专业的人才。说他们都是失心发疯,不能控制情绪,我是不相信的。

最大的可能还是在于:他们讲的话,本就不是欲给外国人看的。

我就想起我刚工作的时候,行长开会,忽然向我开炮:“小李你注意考勤!再迟到这月绩效全扣!”我一阵莫名委屈:我一个新人谨小慎微,从来都是早来晚走,何曾有一日迟到?

会后行长找我温言劝慰:别往心里去,不是针对你的。我便明白了他的意思:其时我们的副行长经常无故迟至中午才上班 。

赵姓的发言人,从海外看愚不可及,但以国内部分观却是大快人心,这不关乎事实,只是立场心态而已。

赵所欲传达的,大抵是“看:中国怼了美国!”——这样的怼,偏偏是愈不讲道理愈好,愈能引起本国的“敌忾”。其实国内不少朋友亦明白:赵氏怒怼根本毫无根据,但似乎反更令人高兴:“瞧呀!我们中国也可以和创普一样,也可以不讲理了!”

毕竟弱者才需要讲理,强者只要晃晃拳头就好了。

巴西的大使先生大概也是类似心理,他同样 希望给国内传达”大使硬钢反华势力“的强硬形象,直接怼总统当然是更大的“扬我国威”。至于给中国在外部造成什么样的影响,那便先说不得。

然而,李代桃僵也要看对象的,我们的行长骂我固可以,他就不能在行务会上指责同僚:“李行长你以后可别老迟到了!”,对方一定勃然大怒:“你他妈才天天迟到呢!”——这就无法收拾了。

那些莫名其妙的操作,都在推特这样的全球平台上展开,全世界都看在眼里,对中国的印象就不能不受到影响。

像我一位素来厌恶创普(美国凡念过书的,支持创普的不多),爱穿红色CCCP恤衫的美国胖子同僚,便好奇地问我:中国为什么要推卸责任?和我住在一起的巴西朋友也略带失望的问我:“中国最近这是在干啥?”(倒不是因为骂他们总统,他是失望竟然就这么认怂删推了)

有一些个新闻,好像不大利于“国内立威”,那就只好指鹿为马——如我们的喉舌,上月就有这么一条儿:

显然,官媒不致不识得外文的China。大概他们觉得中国人被拒绝入境是件很没面子的事情罢。面子既然一时无法找回,那就假装没发生,反正只要别让国内知道便好。

凡此种种,都只使人觉得:中国的国际声音从来都是指桑骂槐假道伐虢的把戏,他们考虑的仅仅是国内的反应。至于国外怎么想,从来不是最重要的事情。

但为何我们明明嚷着”天下“的理想,作着“全人类”的追求,到行事时却全然变成了另种样子? 为什么我们的政策明明是要睦邻友好,要打造形象,要传递声音;我们的行为却总是偏偏往反的方向去呢?

那或是因为,尽管古代中国有两千年的“天下”传统,但唯独最近这一百来年,却发生一些微妙的变化。

今日的诸位提到“中华民族的伟大复兴”,似乎是天经地义的事情——但是,“中华民族”一词,决不会早于晚清,极可能是由梁启超先生首先提出来的。

我们所谈的,还不单单这一个词,就整个“中华民族”的概念,都不会较晚清更早。

中国古时的”天下“梦想,并不强调“民族”的问题,而是有德者居之。“ 古之欲明明德于天下者 ,先治其国”,实际上这也成为异民族可以治理中国的理论依据:中国的“天下”从不对民族设限,只要能够“明德”便可入主中原;例如王猛可以辅佐氐人苻坚,韩德让亦可官拜辽国三公;为着是他们认为上述君王较当时的中原君主更具德行,更加“德配天地”的缘故。

但是,上述的天下观,在晚清和民国的时代,就显得十分不合时宜。那时的中国,首要的并不是天下,而是救亡——古时天下,其实总有个天然“权威”,那就是华夏的文明。无论哪个民族,终究要以“中华正统”自居——然而梁启超他们面对的敌人可全然不同,洋人是不尊什么国统的,“中国”头一次真正面临亡国灭种之危机了。

在那个时候,日本的成功便引起了中国先进者们的注意——日本要算是当代民族主义的开山鼻祖,“大东亚共荣”便是基于种族主义,欲联合黄种人对抗白人的。

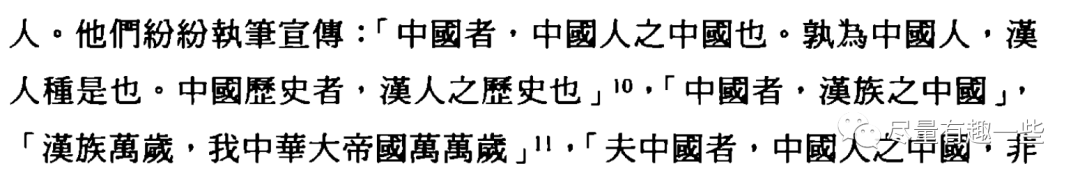

彼时的大革命家,如章太炎如孙中山,全都是种族主义者,其目标皆是唤醒其时国人的“民族情绪”,口号便诸如此类:

这些说法在今日看了,无疑都是racist。但在那个时期,就自有他进步的意义,就能令散沙的族人凝聚一起——在积弱的国家,民族主义确是良方。整个民国的运动,实是一场民族主义的革命。

我们的新中国在一片废墟中成长,她也便不能不沿袭这民族主义的传统。毕竟在相当长的时间,中国都是个弱国,根本无力去“竞逐天下”,能够“振兴民族”便已然不易了。

民族主义的工具可相当好用,日本藉着它一度走到世界枭雄的地步;我国亦发现借助“民族”的大旗,更易培育统治的“权威”,这一套手法我们现已用的精熟圆满。

终于捱到今日之“盛世”,那大的家长又重拾起“天下”的梦想。

然而,天下不是从前的“天下”,我们亦不再是从前的我们了。

民族主义同“天下观”,必是不能调和的。 我们总喜欢说“反对狭隘的民族主义”,这话不对;凡民族主义就没有不狭隘的。你看日本,你看德国,民族主义的坚持,必然要向世界的反面去,这是为无数历史家证实的。

而中国的历史诉求,那“更高使命的呼唤”,偏又是全球化,是天下大同。没有这梦想的领导,他便不配做中国的领袖。

故此,“中华民族”要“复兴”,逻辑上实则存在问题。中华民族这概念提出始,恰恰是中国最为黑暗和危难的时刻——自有“中华民族”以降,它就从来没有兴过,何谈复兴?

我们所指中国历史的复兴,当是“天下”的时期,是那最不”民族“的时期,连李唐王朝自己都极可能带突厥或鲜卑血统——你要讲“天下”,要实现“伟大复兴”,就非得将“中华民族”这概念淡去不可;就譬如你要办个群英会,又规定上场者必须得姓曹孙刘,那谁还愿跟你玩儿呢?

我们现在的大趋势,固是要“重构”中华民族这一观念,然而,近百年的积习可不易改,脱开民族主义的枷锁,又该如何去赢得“天下”?这却是个全新的问题。

六, 由“民族”而向“天下”

今日的中国迹近一个宗法制的巨型家庭。凡家庭必得有边界,人为构建的“中华民族”事实上便是家庭的最大范围。家庭的权威,也就在这一范围中发挥作用。

长期以来,我们的统治模式都是依赖“家长权威”的,这也是我们的封城决策容易成功的原因 。

但是,在家庭的范围以外,当“权威”的力量不能再发挥时,怎么办?该依靠什么?

同外国文明的对话,这并不单只是本朝的疑难。你看古代中国的“外交”,它要么是天朝上国的朝贡册封,要么便是兵临城下的屈辱求全。与“同等文明”平等交流的经验,在整个中国的历史,都算是新鲜的事情。

不单如此,我们现在最最熟练的,不是与”天下“的交往,倒是以天下作”民族“的情绪出口,令内部的权威不堕且益强,你去看中日最近四十年的交往史,双方相互用的都是这一手,可算师徒之间切磋练功。

大概也正因了此,我们的对外政策才总呈现出首鼠两端的样子:我们固然希望去竞逐天下,造成“万邦来朝”的局面;可是,一旦到了外面,失却了“权威”共同话语体系的庇护,便立即惊慌失措,忘了自己所为何来。

我们就总还是会不自觉的利用熟悉的那一套权威系统——譬如《习近平谈治国理政》的封面,好像这个样子的书能令天下人都信服一般;或是端起架子来怒骂呵斥一番——就如那发言人,或巴西的大使。无它,靠想象”共御外侮“以避免可能的”兄弟阋墙“,这一套我们最娴熟不过。

对话究竟有多难?一例:外国对中国疫情数据怀疑的重要原因之一,在于中国拒绝公布总检测数量——外国的检测大多是抽样式,已知的病例数不是实际的情况,要参考总检测的数量,才可以得出相对准确的全国病例来。

在外国人看来,只提供total cases-病例数而不提供总检测数量,便如同只有分子而没有分母一般,你的数据当然是不可靠的——应当说,这是个合理的质疑。

但中国当然也有自己的理由,按照我们的报道,我们的路线本就是“应收尽收”,“应测尽测”,凡有可能接触病例的疑似,全部收归隔离检测。理论的说,中国的检测不需要考虑比例——凡是有可能患病的,都已经检测上了,我们说八万例,那就应当是八万例。

问题在于,我们并不打算将这一事实讲给别人听。我自己便是查阅了相当的资料,又问了些一线的国内朋友,才勉强了解了一点个理由。老外若是不懂中文的,我不认为他能晓得其中的道理。

我们的媒体,也不肯在内部讲外人怀疑的原因。当别人质疑我们的时候,它们便只管怒骂回去:“你辱华!”,我们的人民也便跟着骂:“你瞧我们又被欺负了”——这还能好得了吗?

我们为什么不能够将这道理讲出去呢?

有些朋友又会说,反正讲了他们也不会听——讲了固然不一定都听,但不讲就断然不会有人听到,这不是最最简单的道理吗?

或又有朋友会问:你说了这半天,始终在挑刺在批评,难道偌大的政府就都不如你吗?按你所言处处不如意,中国难道就不能“伟大复兴”了吗?

那倒也不是。

七, “抓猫论”与后现代

中国的主张,看来大概就类似“桃李不言下自成蹊”一类。

既然空谈总是鸡同鸭讲,那就事实胜于雄辩,且让我大中华做给你们看。若我做的较你们好,你们总该承认我们的“制度优势”,就要“远邦来服”了罢。

无论对内或是对外,新代的中国似乎都是这一策略。例如著名的口号:“不管黑猫黄猫,能抓到耗子就是好猫”,这一“功利主义”的态度的确成功避免了“姓资姓社”的路线讨论,将中国的经济带上了高速的道路。

可是对外,这一策略却不大顺利——这大概也是本次疫情中,国内民情激愤的部分缘由:“我们做的那么好,你们怎么还是不服气?”

原因可能有二:

其一,我们好的时间不够久:新中国能够被称为“成功国家”,也不过那么二十来年。如果二十来年的好就能令“四海宾服”,那全世界早就该学习一番“委内瑞拉模式”、“阿根廷路线”了。

中国如果能好个一二百年而不堕,我笃信世界形势定有大不同。然而,我们的目标偏偏是“伟大复兴”,而不是“一百年后再伟大复兴”——可能有些人等不起。

其二,或许也更重要的一点:

一段时间以来,我国的政治经济结构都表现出强烈的二元特征:政治的保守化和经济的开放精神并存(这也是海外中国研究的热点话题)——我们是打算以经济的成功,传达政治的模式理念,大概也是所谓“制度自信”的内涵。

“你钱多我听你的”这一套办法,在非洲之类确乎有些效果;然而,我们最最在意也最希望宣传的那些国家,恰恰是处在后现代阶段的:它的突出特征便是解构权威——也包括经济的权威。

通俗一点讲,便是“钱不是万能的”,特别是对于大量所谓的“白左”,令他们将政治观点和经济利益区分开是有难度的,“赚钱,还要以正确的方式赚钱”是一部分国家中下层的普遍共识。

远的不说,单论拉美第一阔国:智利,我们已经谈到中国成为智利第一大出口对象国,然而就在去年下半年,由于国内最南的某事件,智利出现了数起大规模的声援活动,抗议本国政府“助纣为虐”——仅仅“秀肌肉”,显然不够。

八, 谢谢您能读到这里,结束了

总之,依我的想法:近期我们的一些情况,它体现我们中华帝国自古以来的“天下”传统,同晚清以降一百余年的“民族”精神的矛盾;体现在“盛世”愿景下的上层意志,同以“稳定”目的的基层执行的矛盾;也体现以“权威”立国的当代宗法制国家,同“契约“式的代议制民主政权之间的矛盾。

上述的每一项矛盾,都处在相当基本的位置,都不是容易解决的。

我的西语老师最近正布置我读《双城记》,狄更斯的诗在这里或许恰如其分:“这是最好的年代,这是最糟的年代”——对于“民族”的中国,现在便已是最好的年代,自晚清以降,“中华民族”可算是再好也没有了。

然而,对“天下”的中国,这却是不能更糟的年代,我们不仅没能够“万邦来朝”,甚至连那天下的本身,都逐渐模糊起来了。